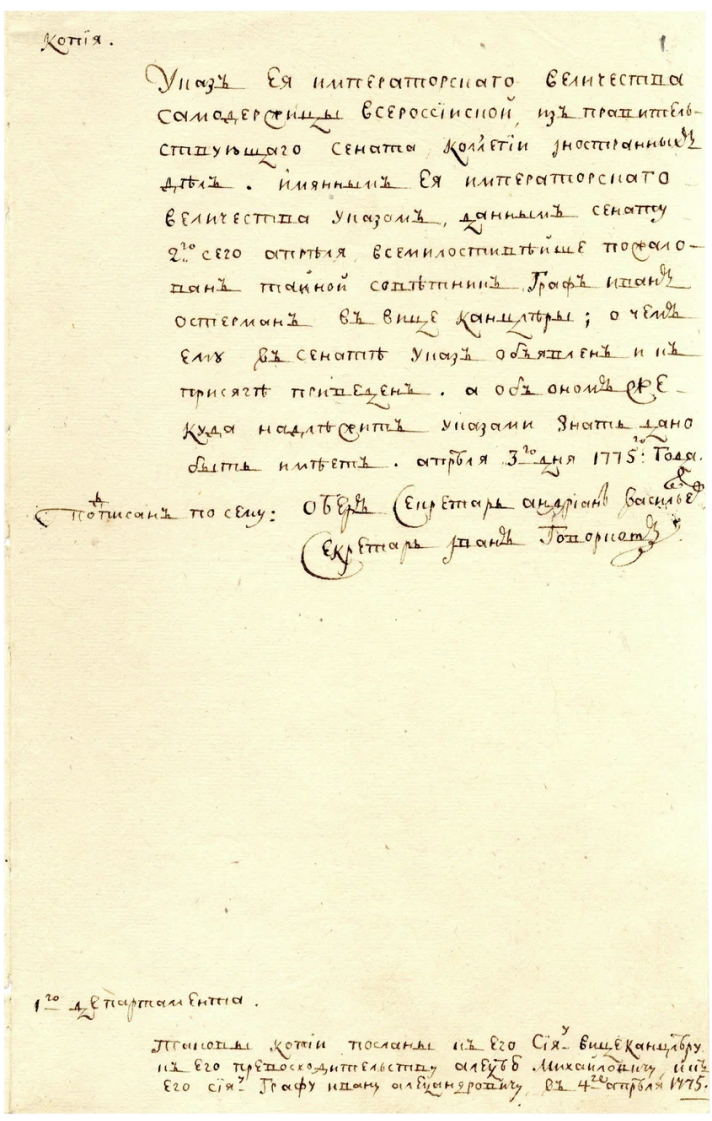

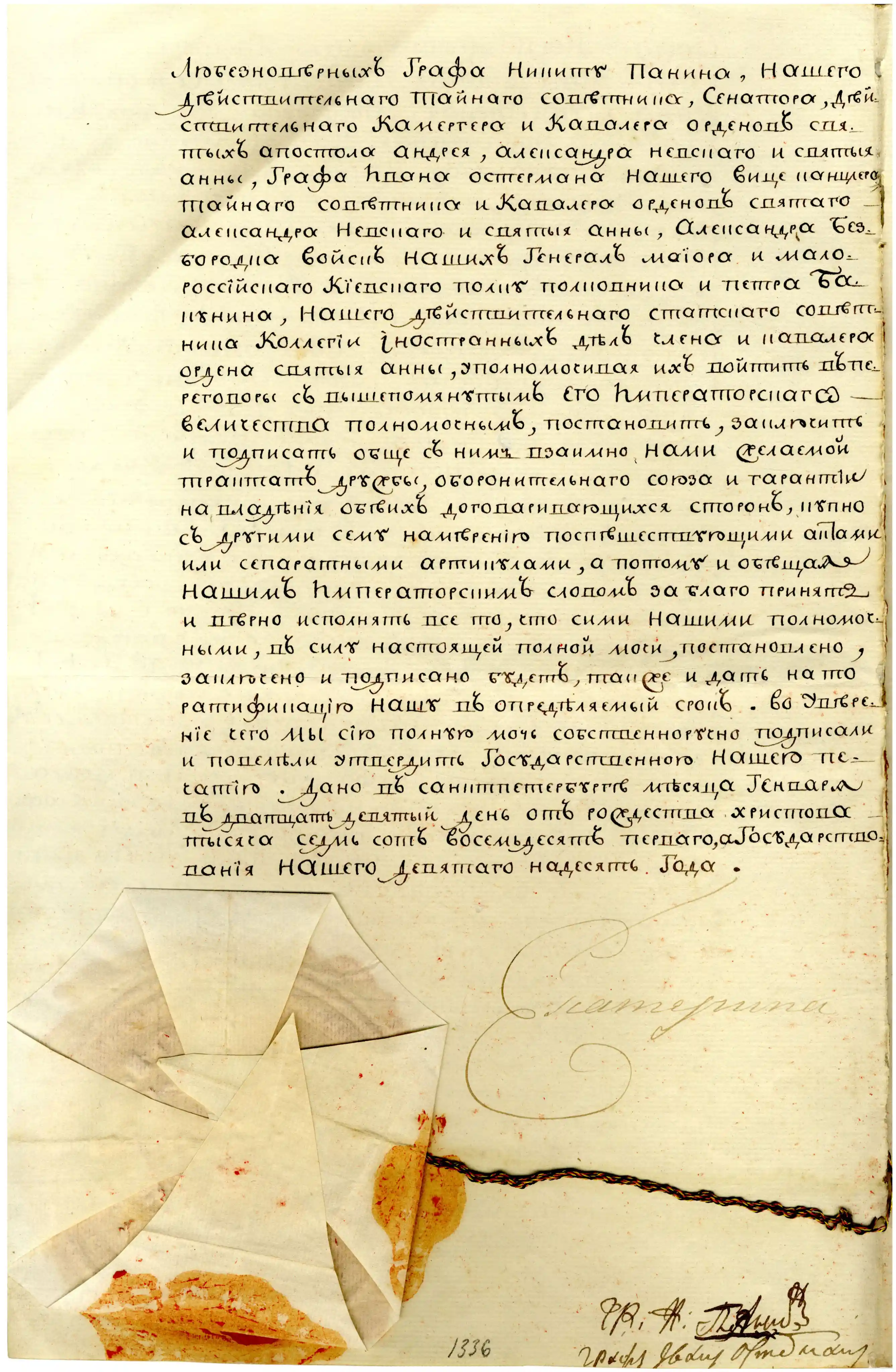

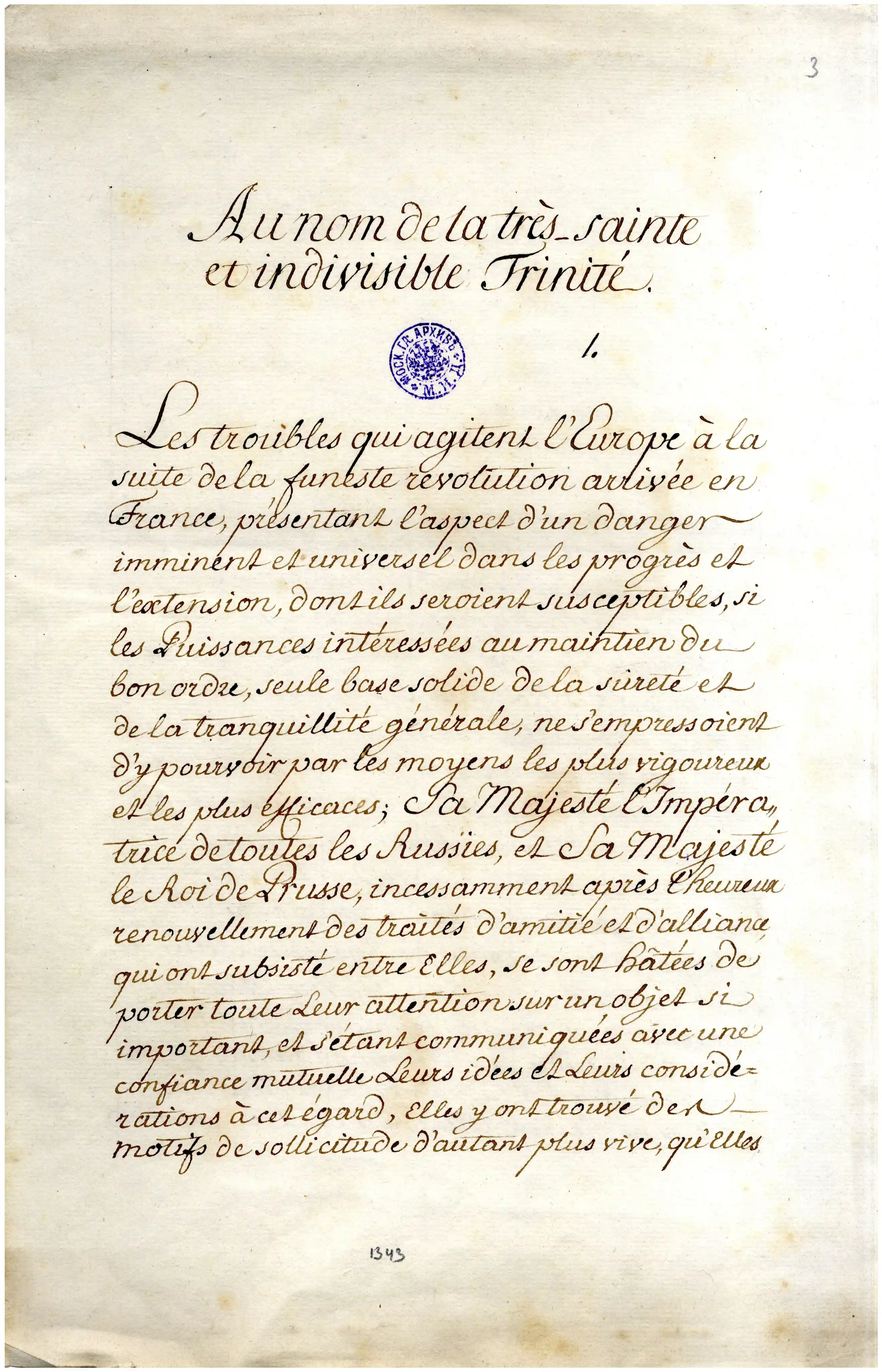

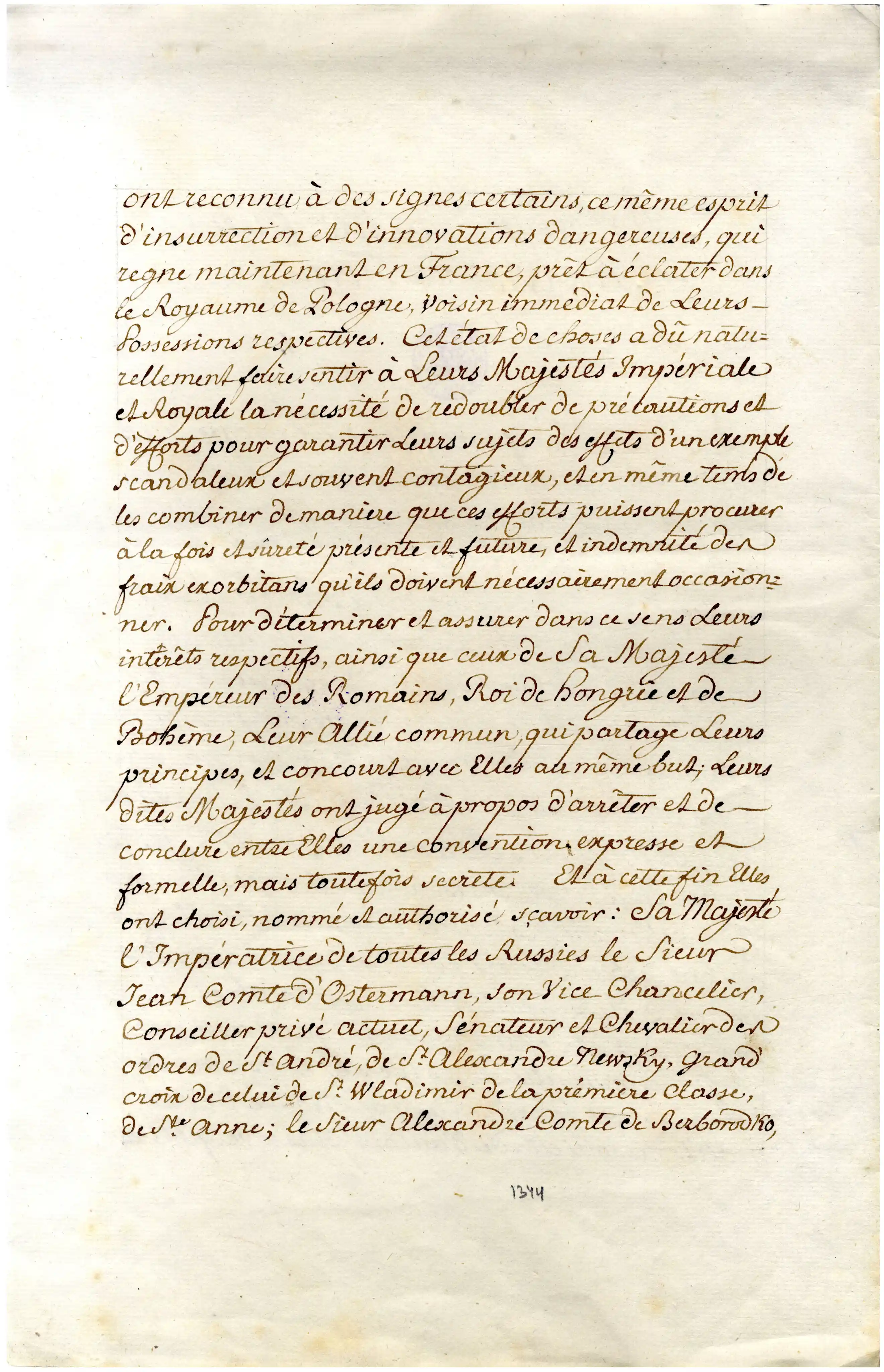

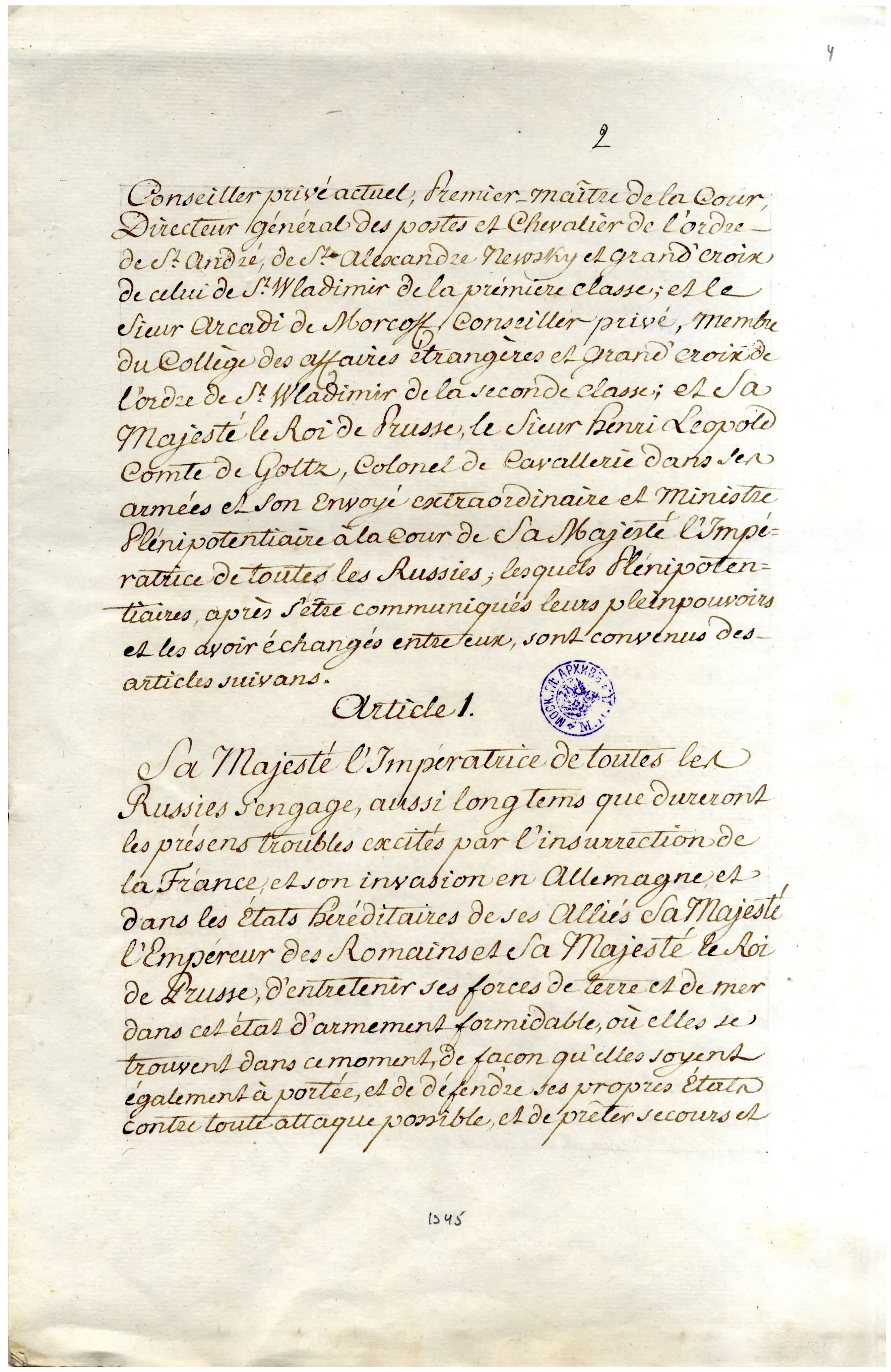

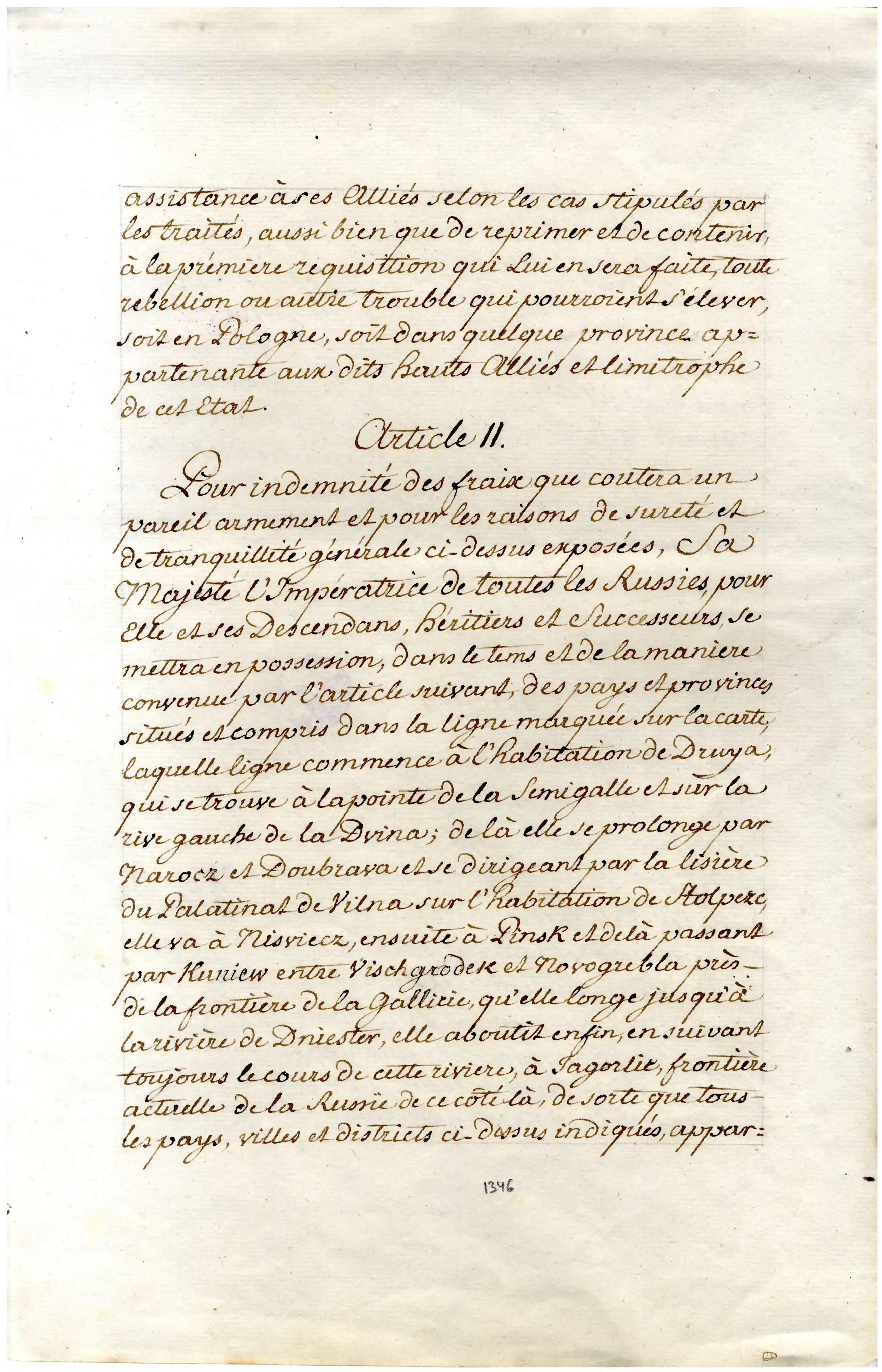

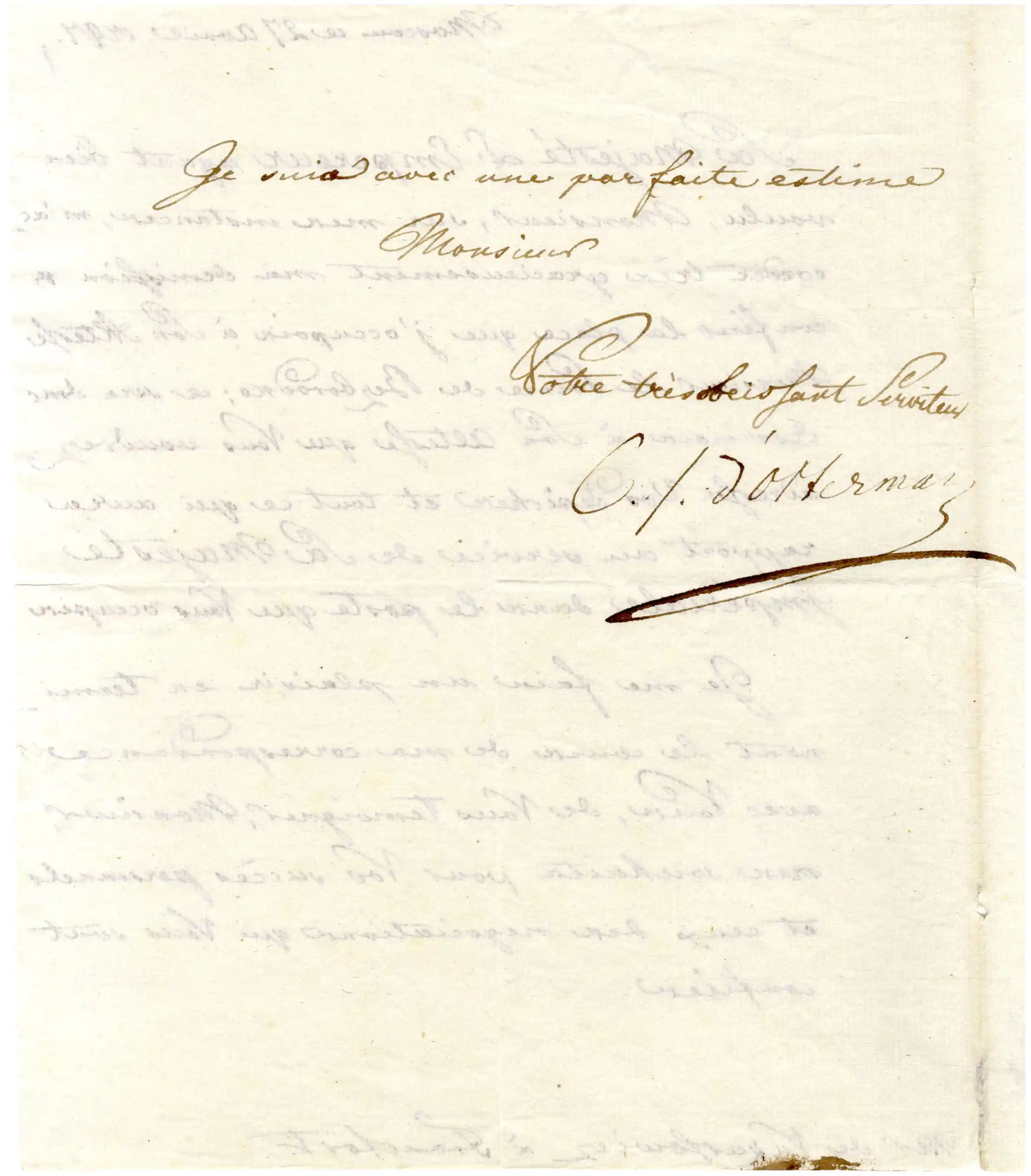

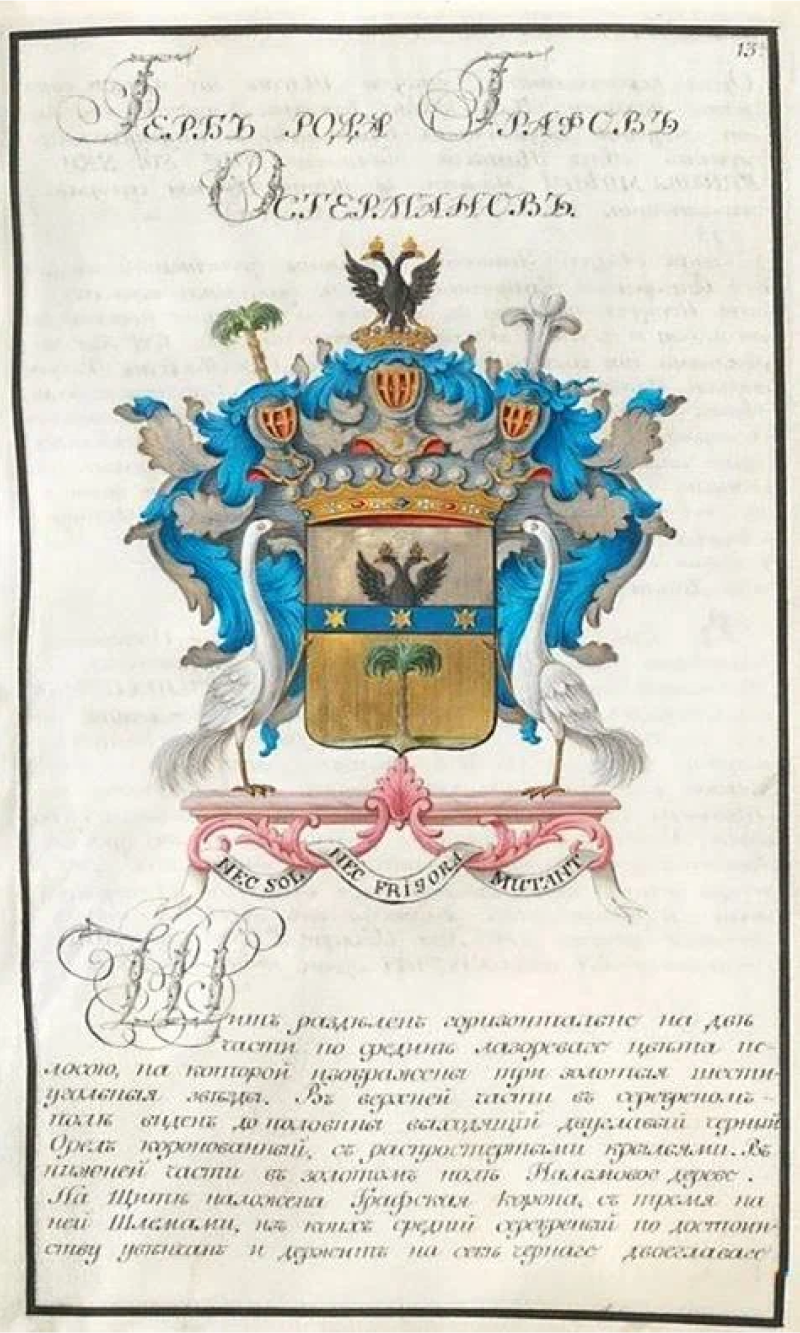

Граф Иван Андреевич Остерман

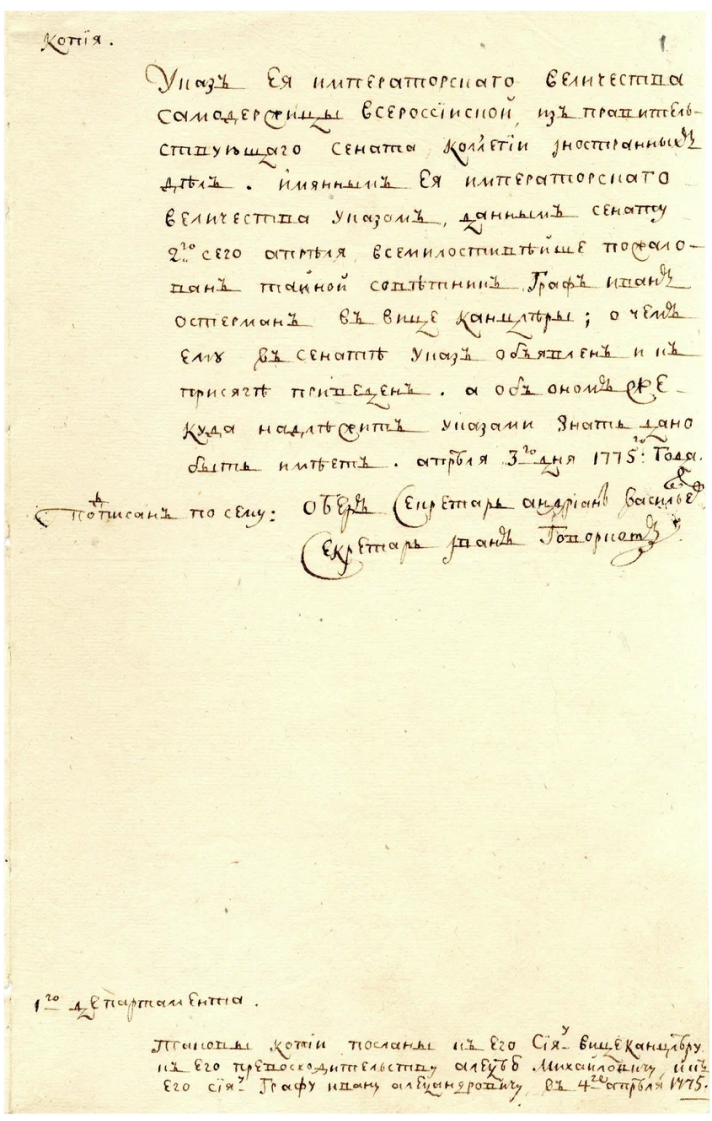

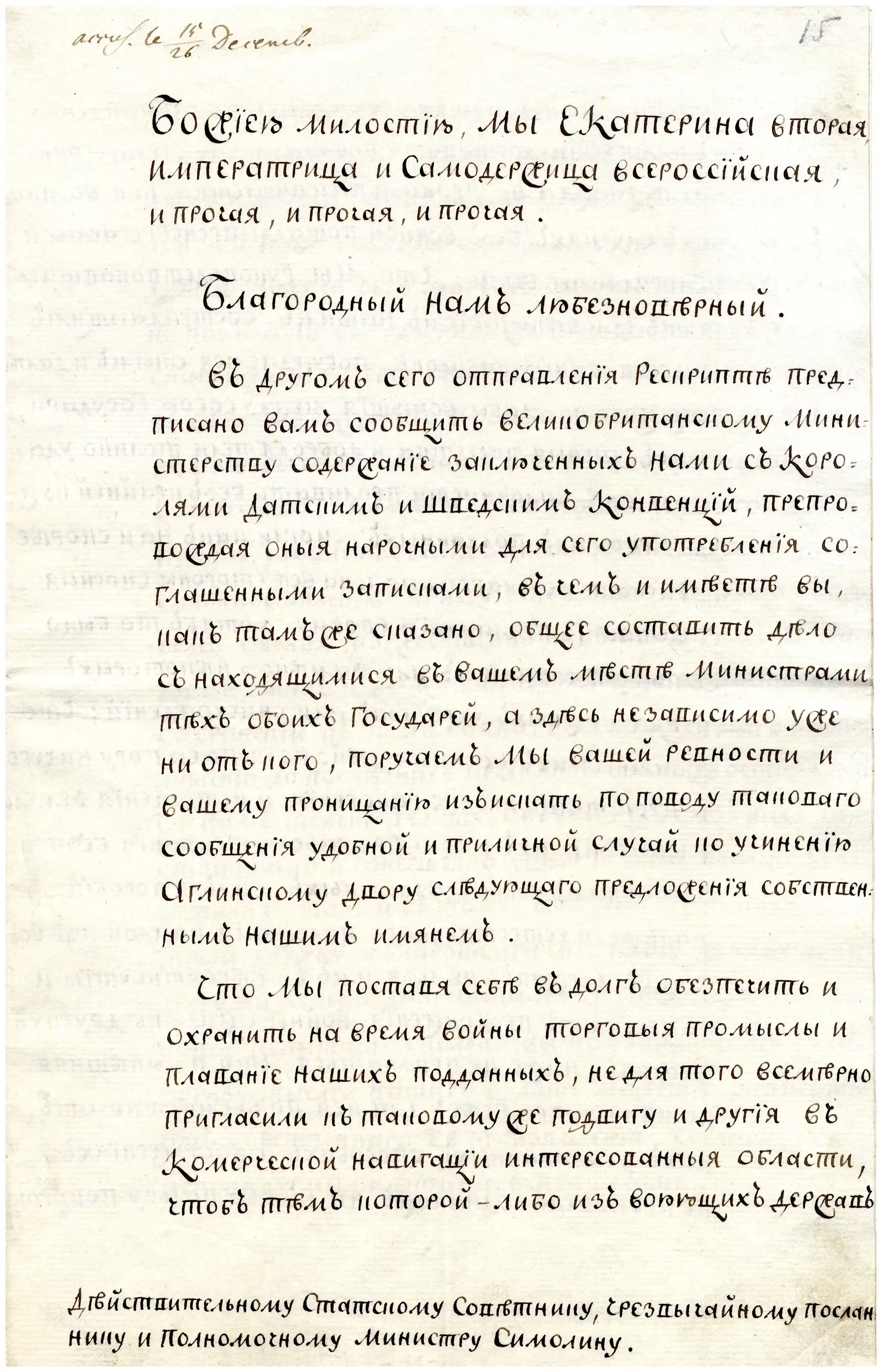

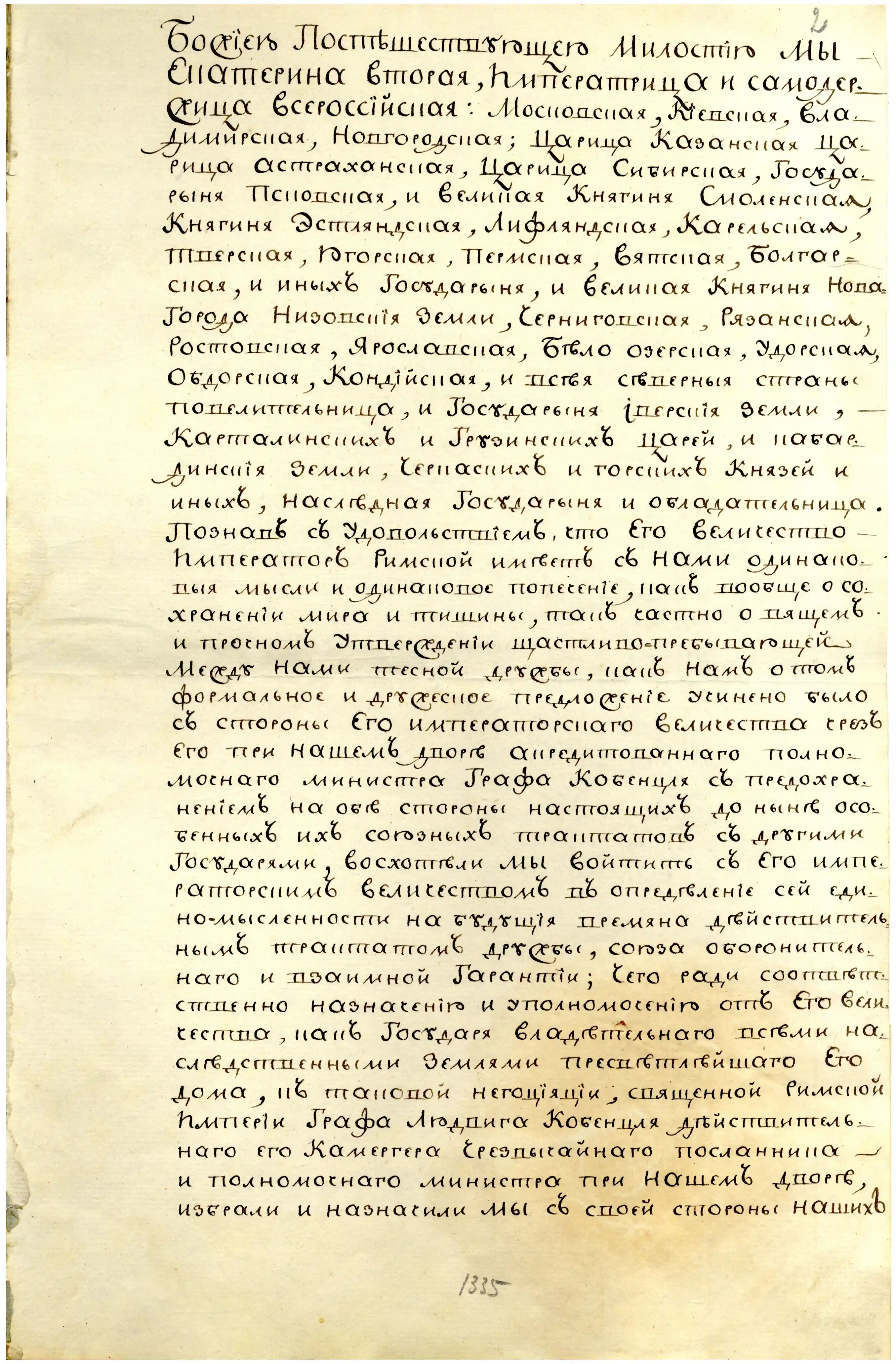

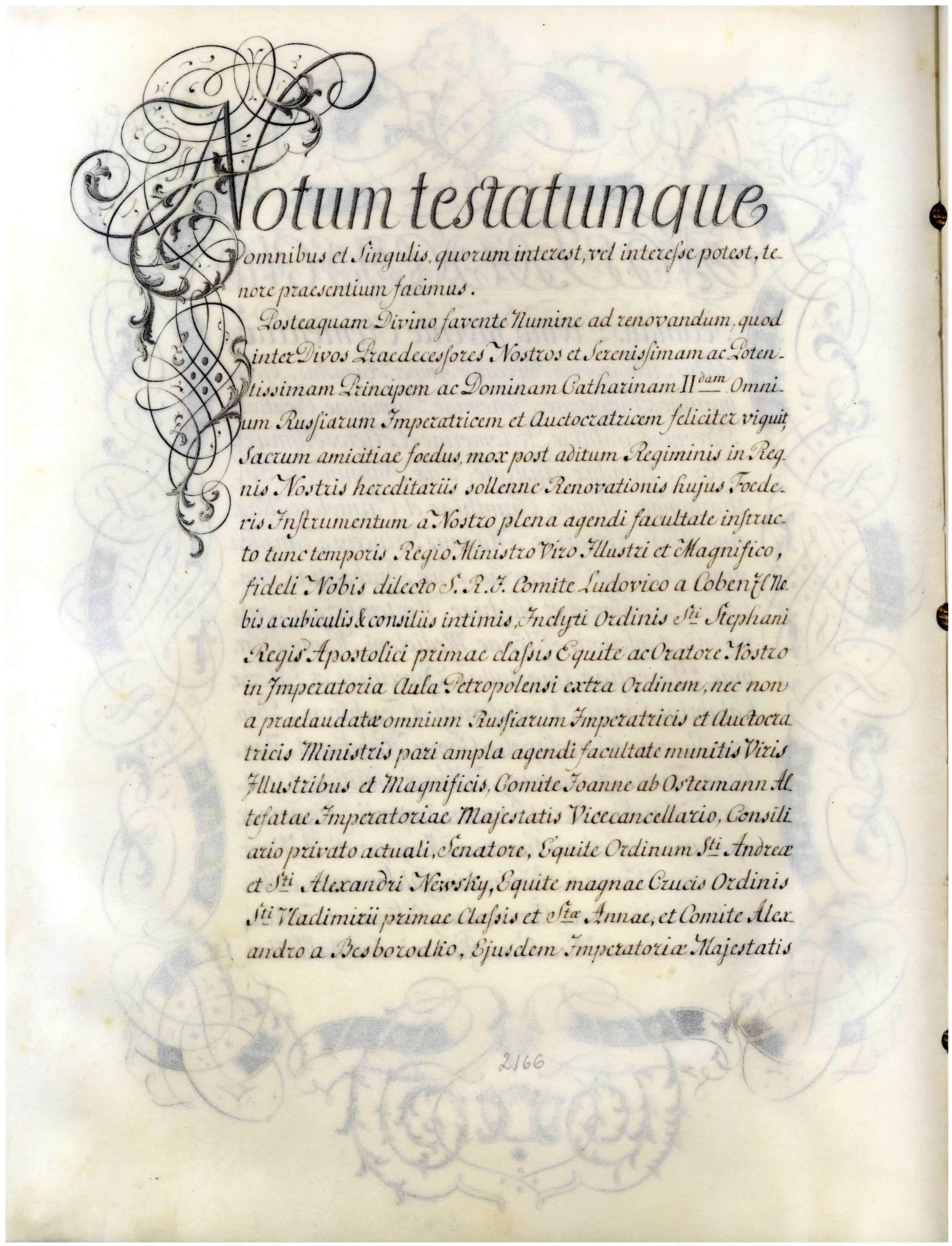

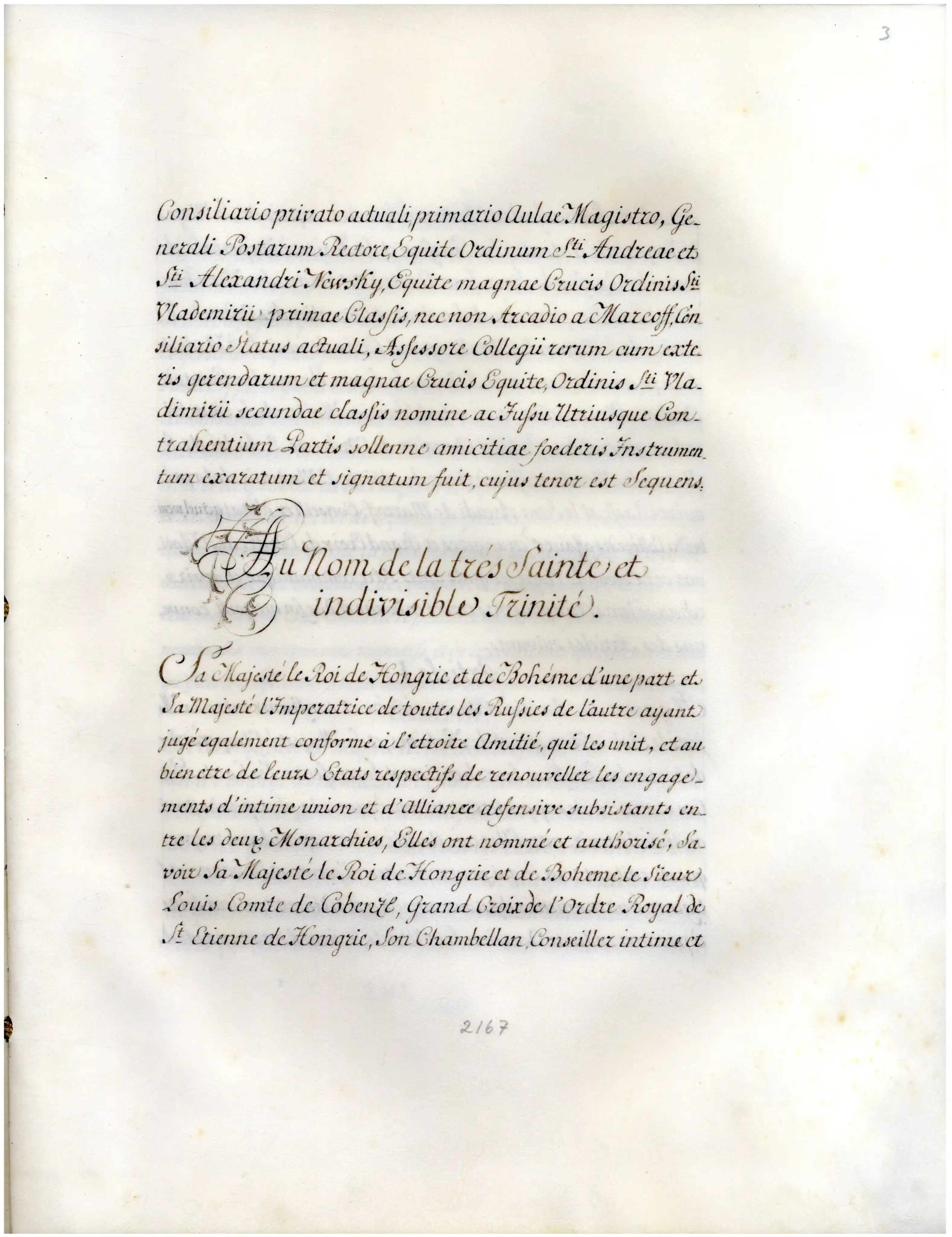

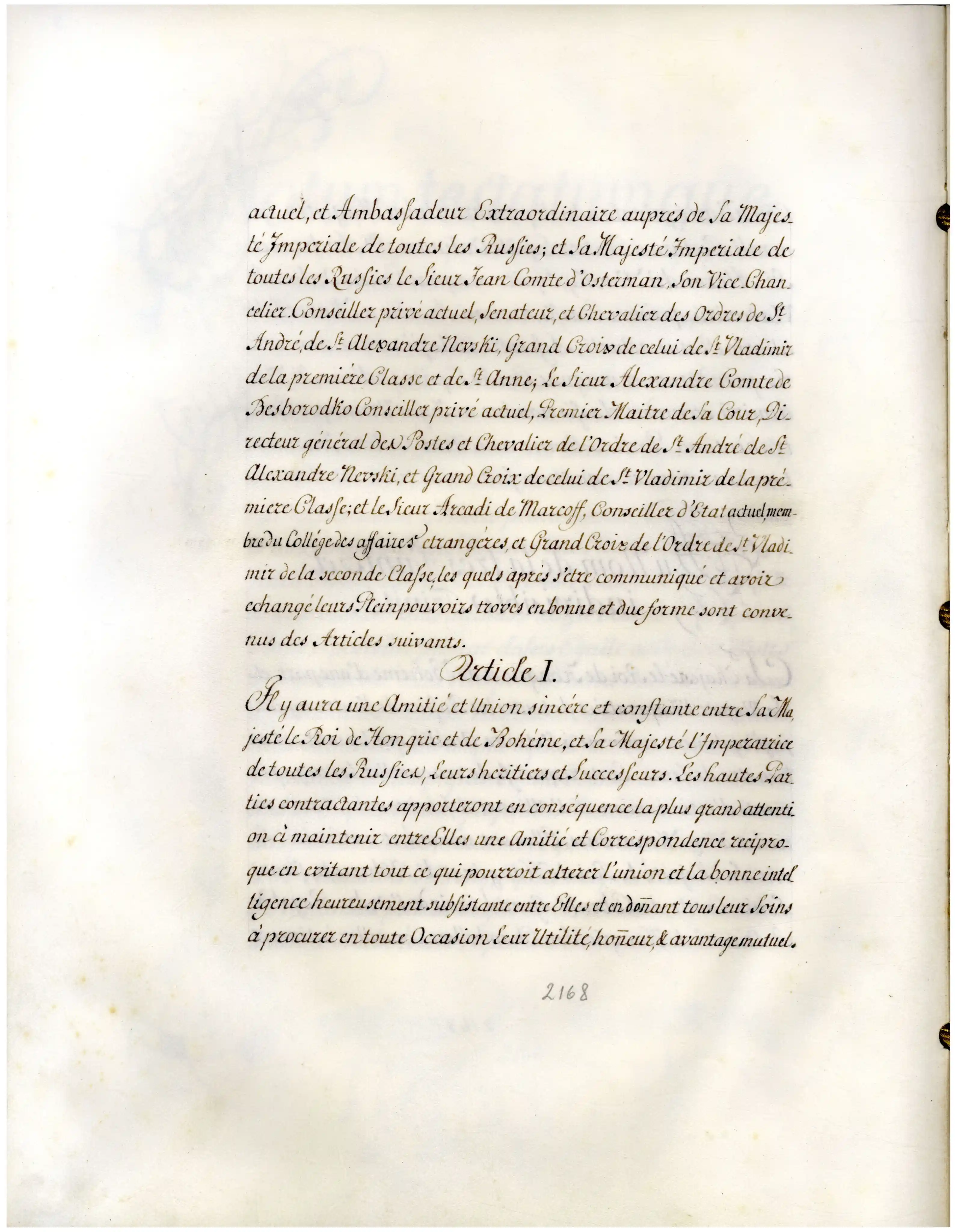

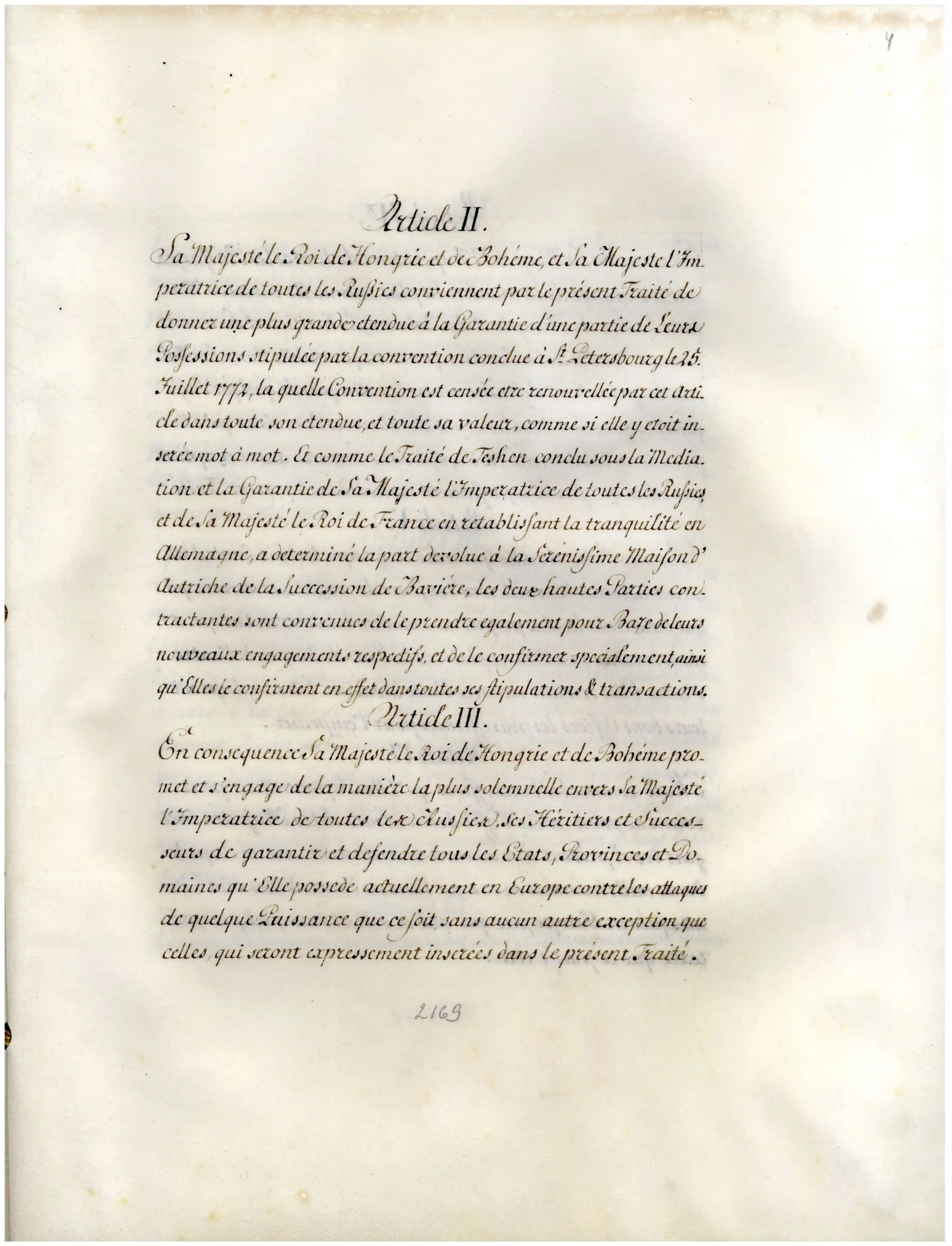

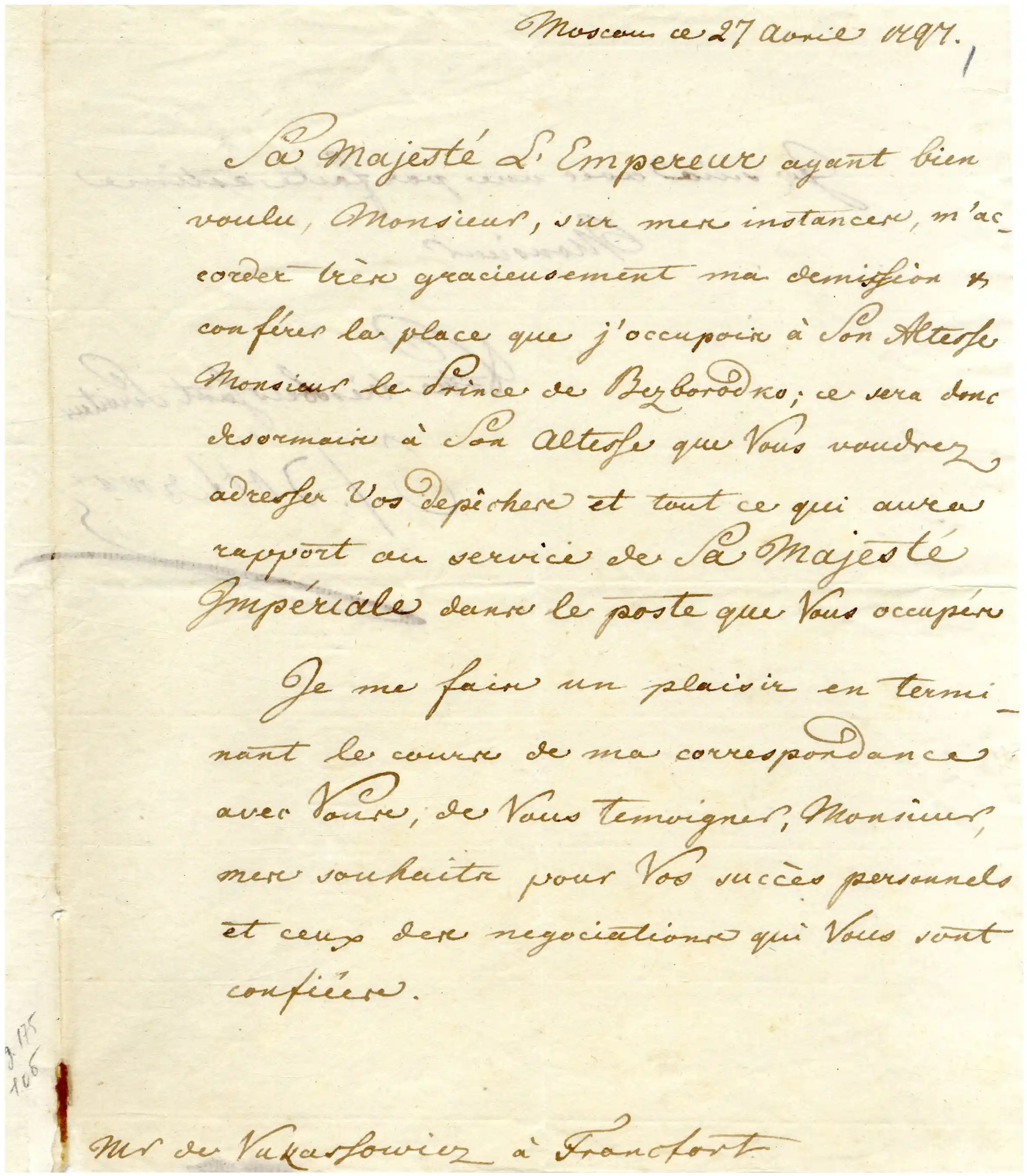

Российский государственный деятель, дипломат, с 1775 г. занимал пост вице-канцлера, а с ноября 1796 по апрель 1797 г. — канцлера Российской империи

Детство и юность

Иван Андреевич Остерман родился 23 апреля (4 мая по новому стилю) 1725 г. в Санкт-Петербурге. Младший сын вице-канцлера Андрея Ивановича Остермана от брака с Марфой Ивановной Стрешневой.

Марфа Ивановна Остерман

Мать Ивана Андреевича, графиня Марфа Ивановна Остерман (урождённая Стрешнева), занимала пост статс-дамы императрицы Екатерины I.

Андрей Иванович Остерман

Отец Андрей Иванович Остерман, уроженец Вестфалии, барон — сподвижник Петра Великого, фактически руководил внутренней и внешней политикой России при Анне Иоанновне, сохранял ключевые позиции в государственном управлении в периоды правления четырёх венценосных особ, при восшествии на престол Елизаветы Петровны был объявлен государственным преступником, лишён всех титулов и имущества, приговорён к смертной казни и чудом её избежал, узнал о своём помиловании прямо на плахе, затем был отправлен в сибирскую ссылку в Берёзово (в настоящее время — посёлок на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), где он скончался через пять лет. После него остались два сына, Федор и Иван, и дочь Анна.

1741–1742

Иван Андреевич числился капитаном лейб-гвардии Преображенского полка, но после ареста отца в 1741 г. был переведён в том же чине в Троицкий пехотный полк.

Начало дипломатической карьеры

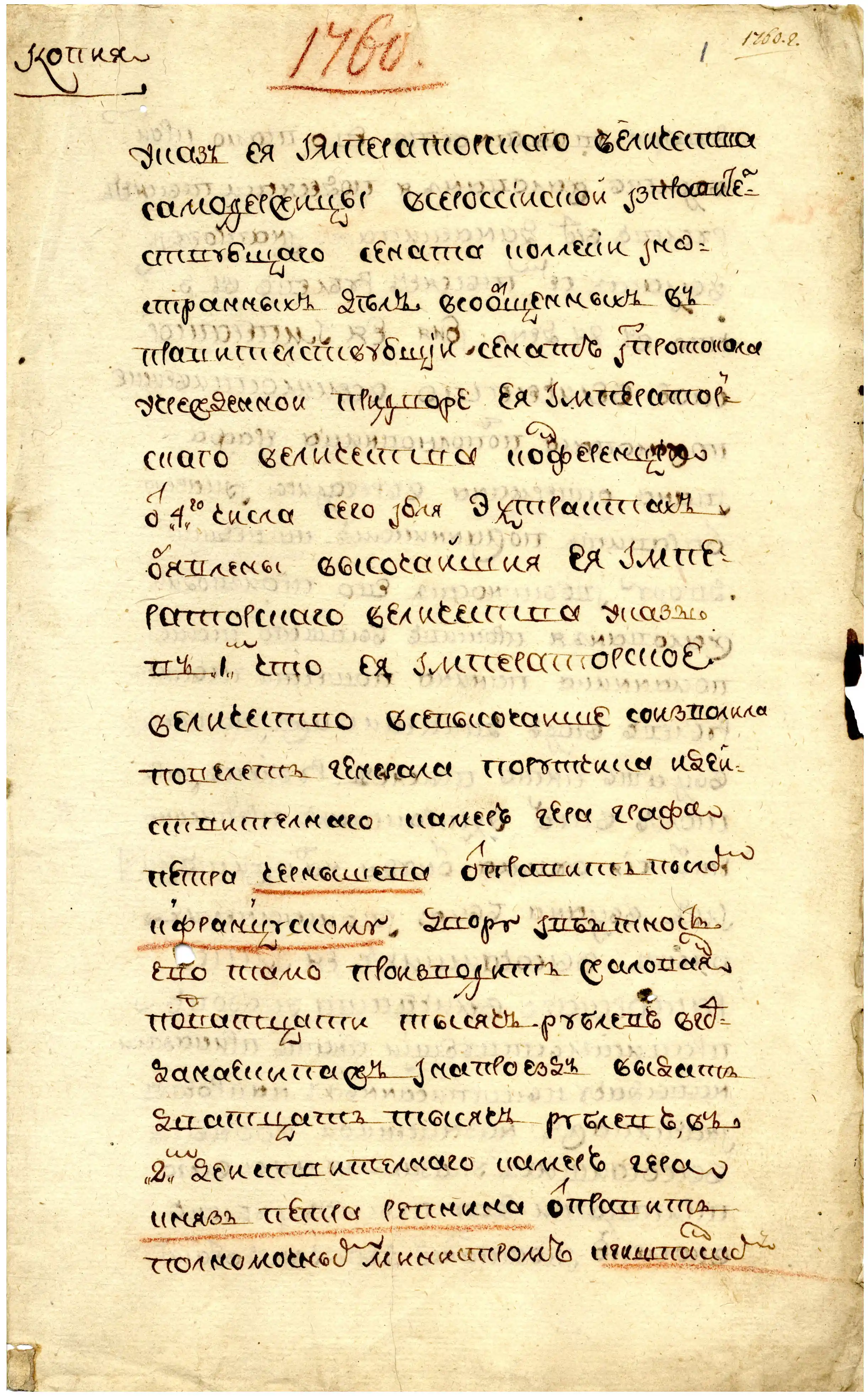

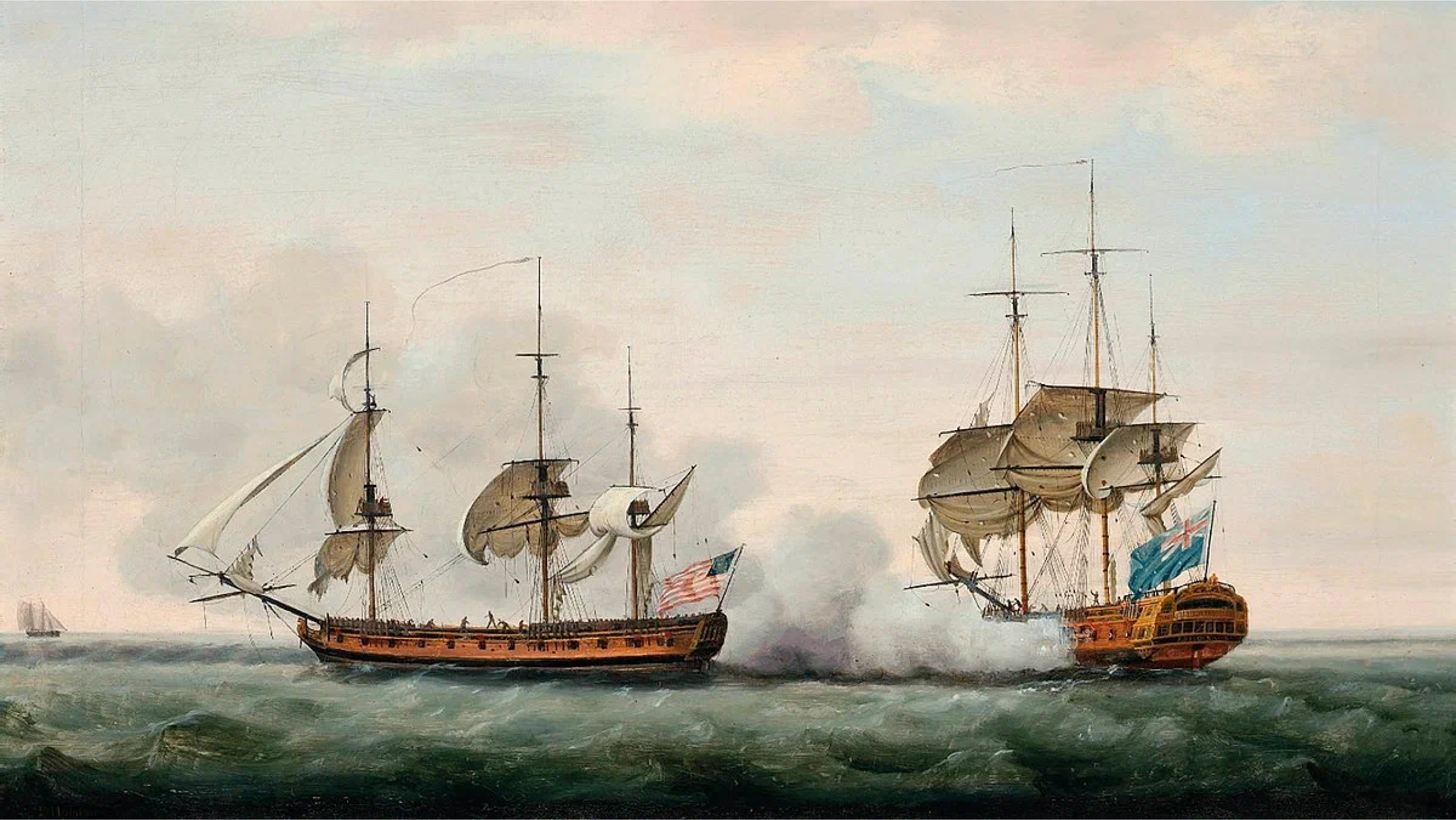

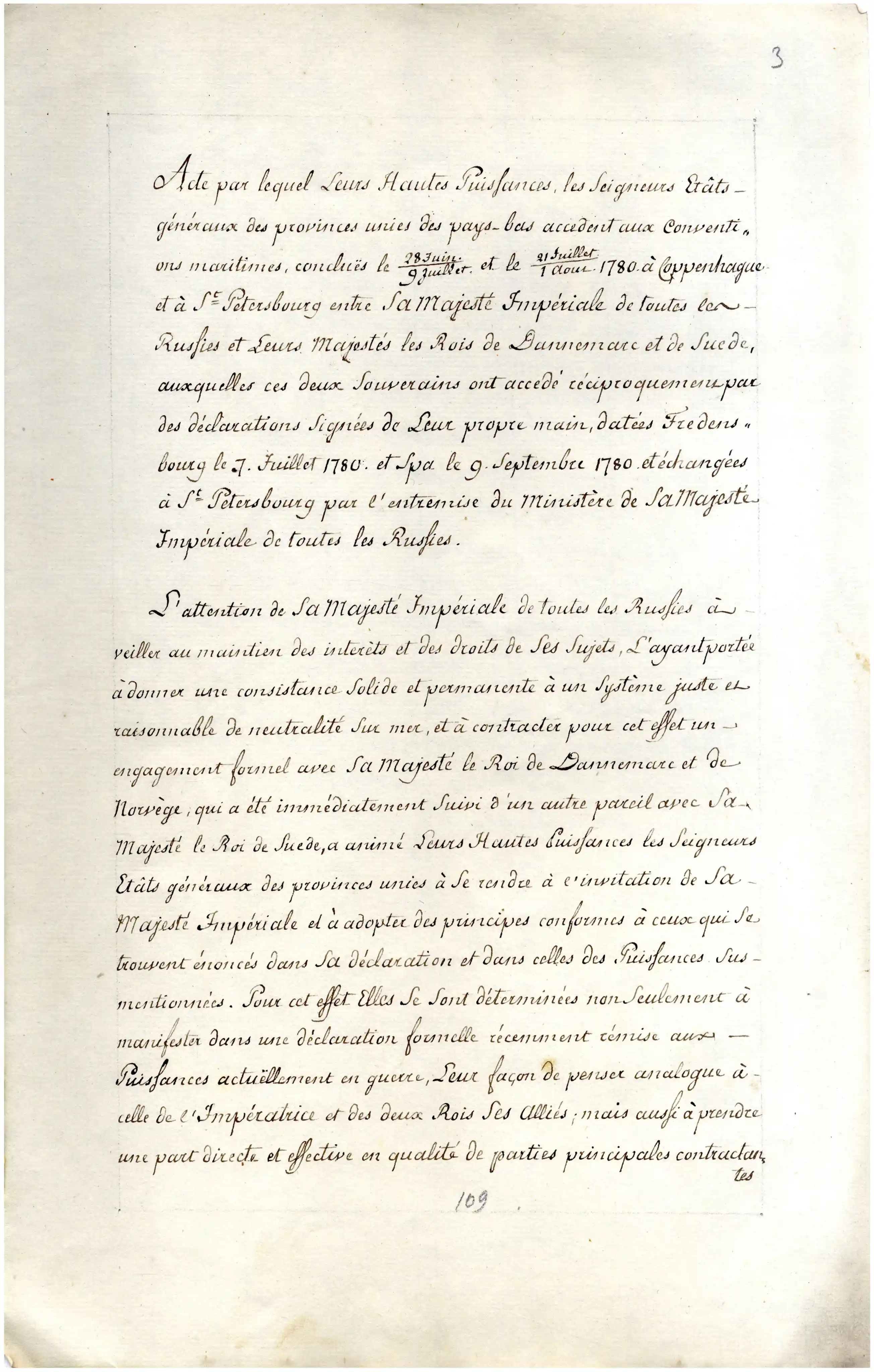

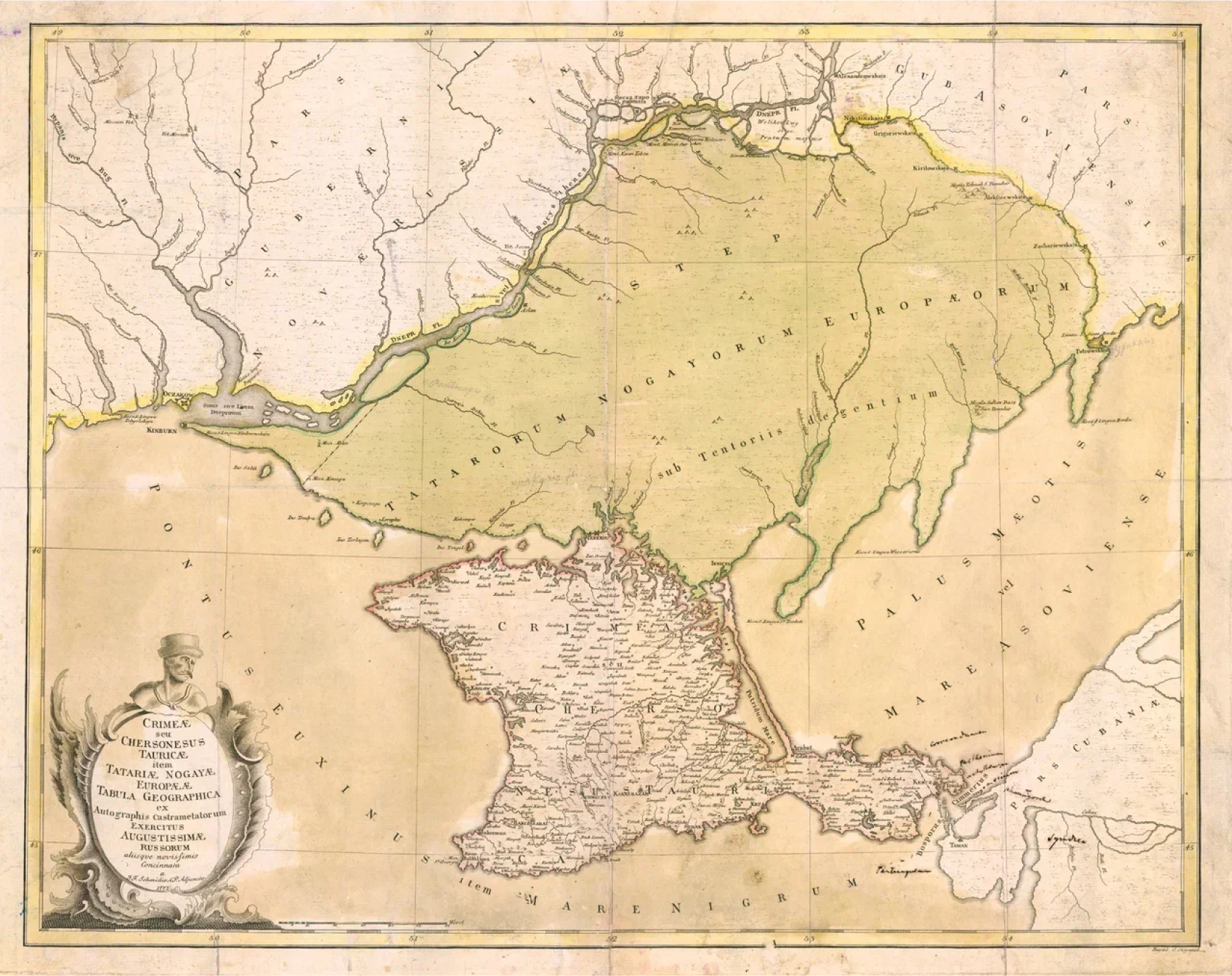

В 1760 г. И.А. Остерман возглавил российское посольство в Стокгольме и оказался на линии огня в затяжном противостоянии со Швецией.

Войны грозили вспыхнуть не раз, но Иван Андреевич Остерман под руководством Екатерины II сдерживал конфликты

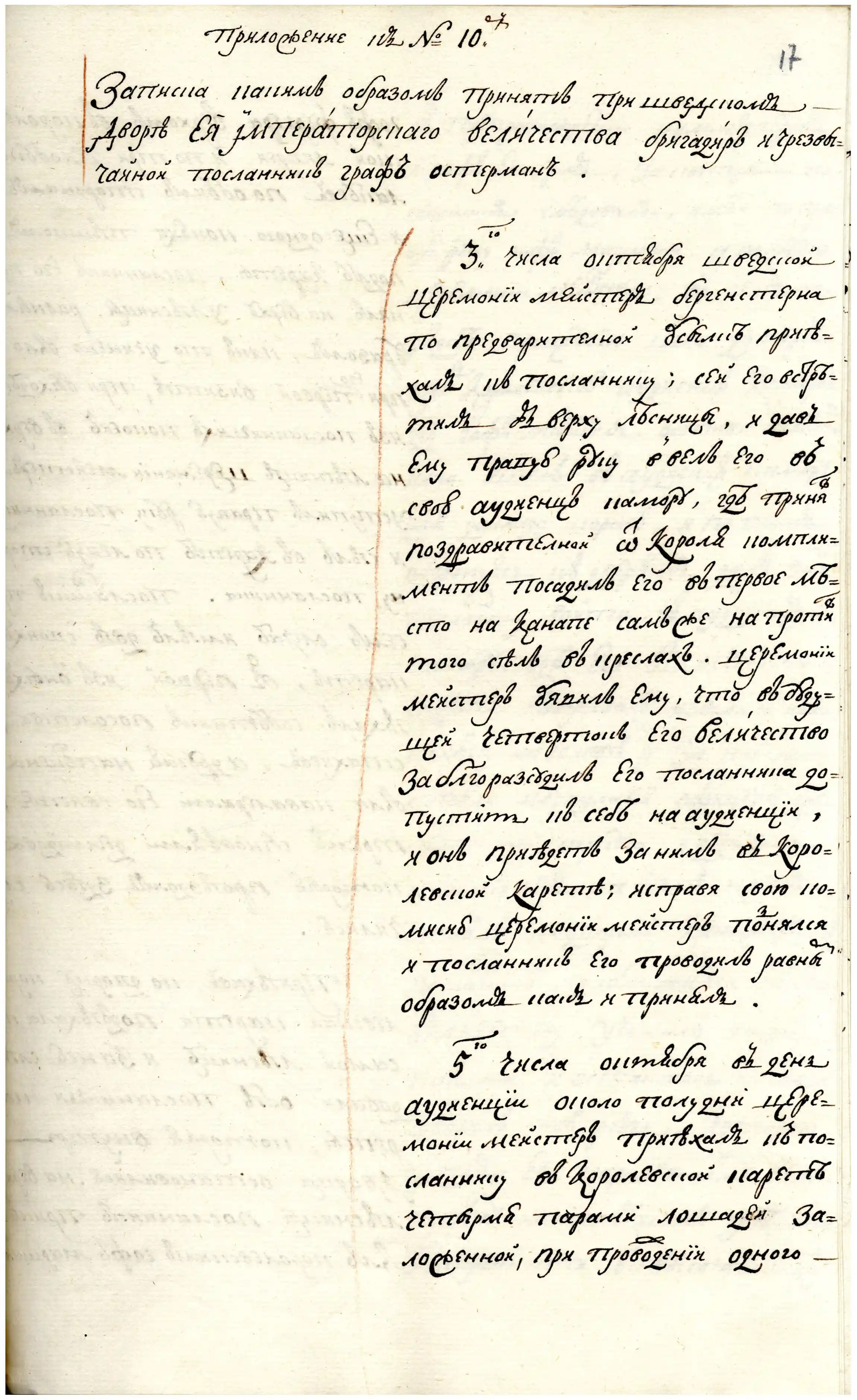

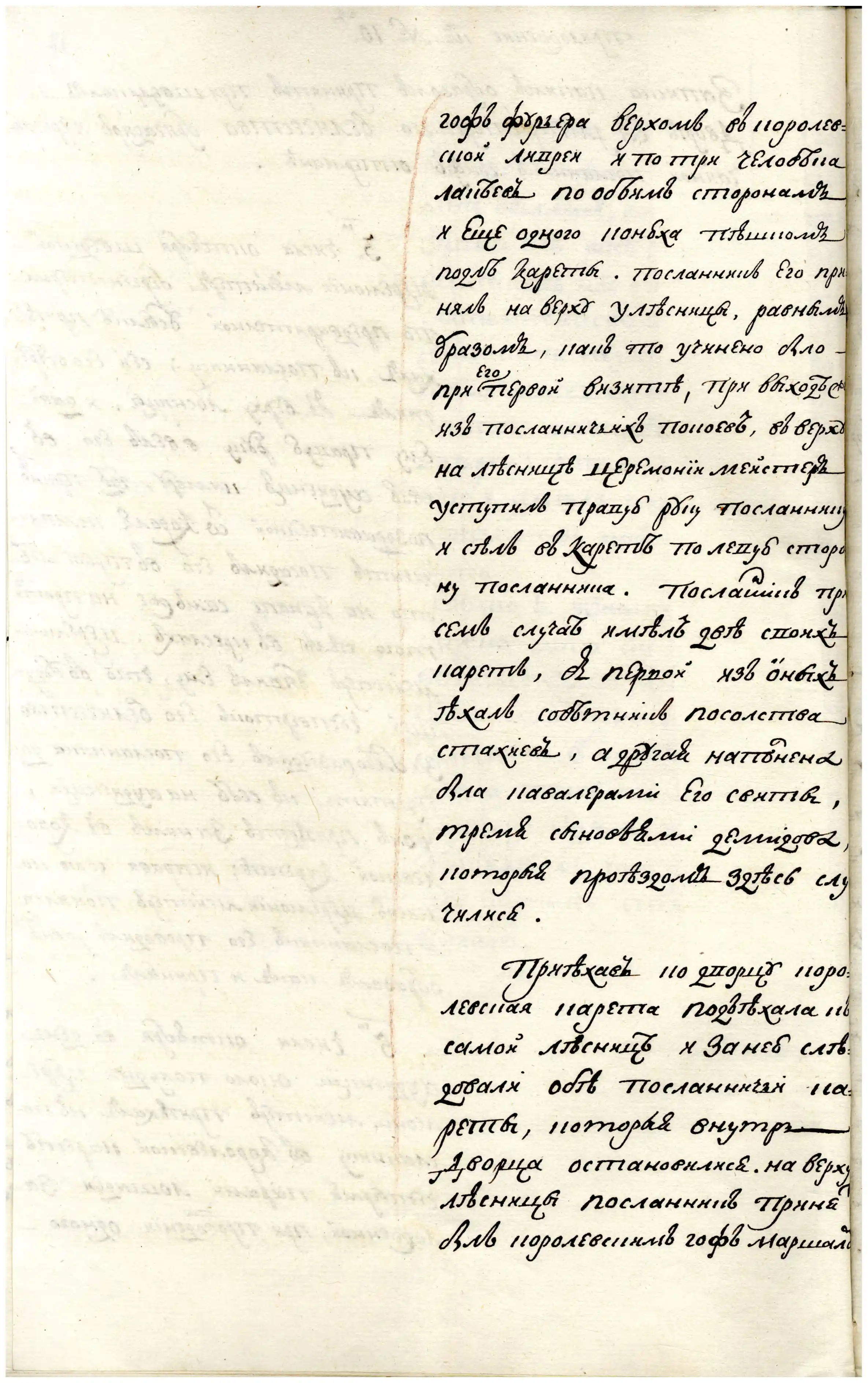

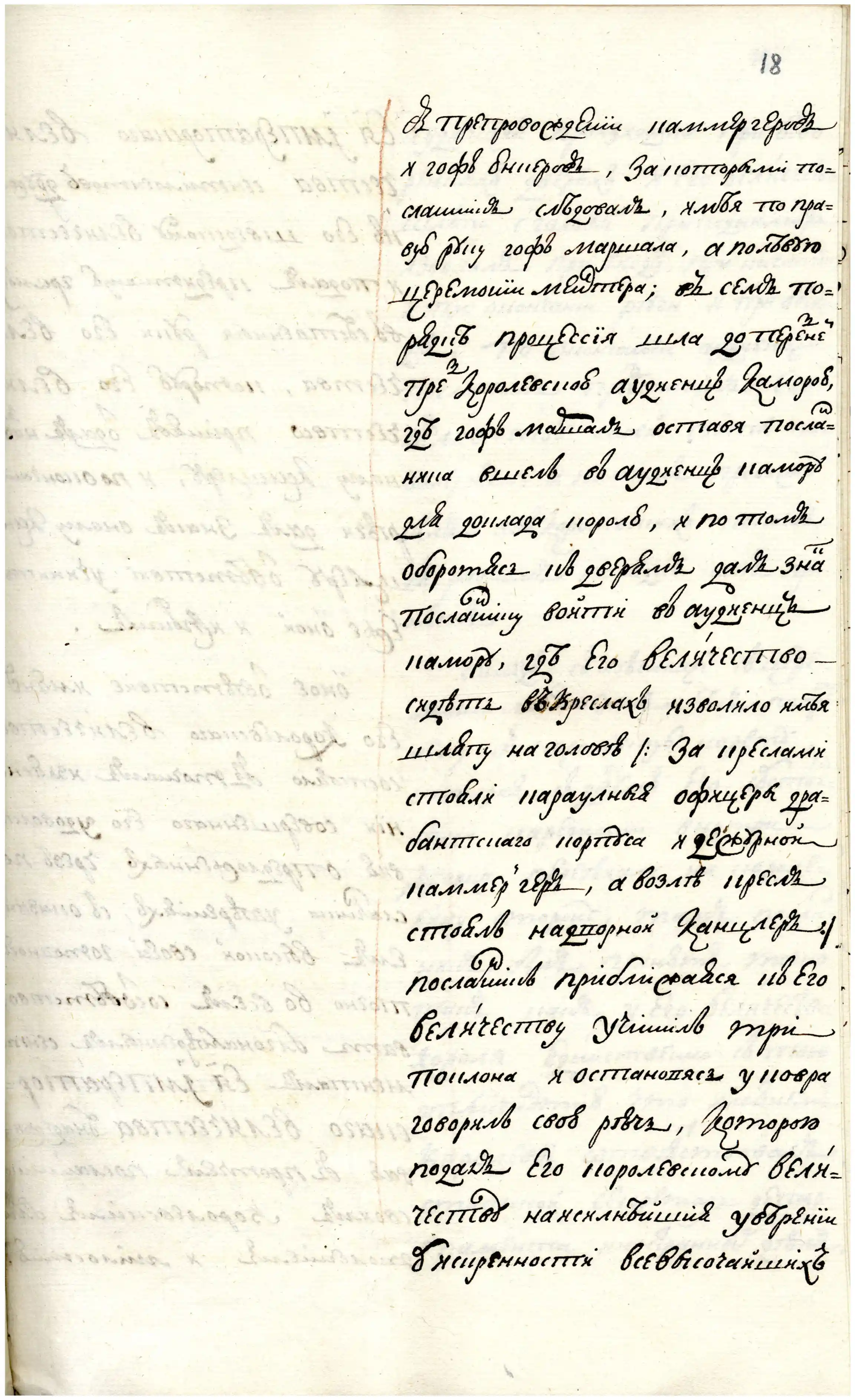

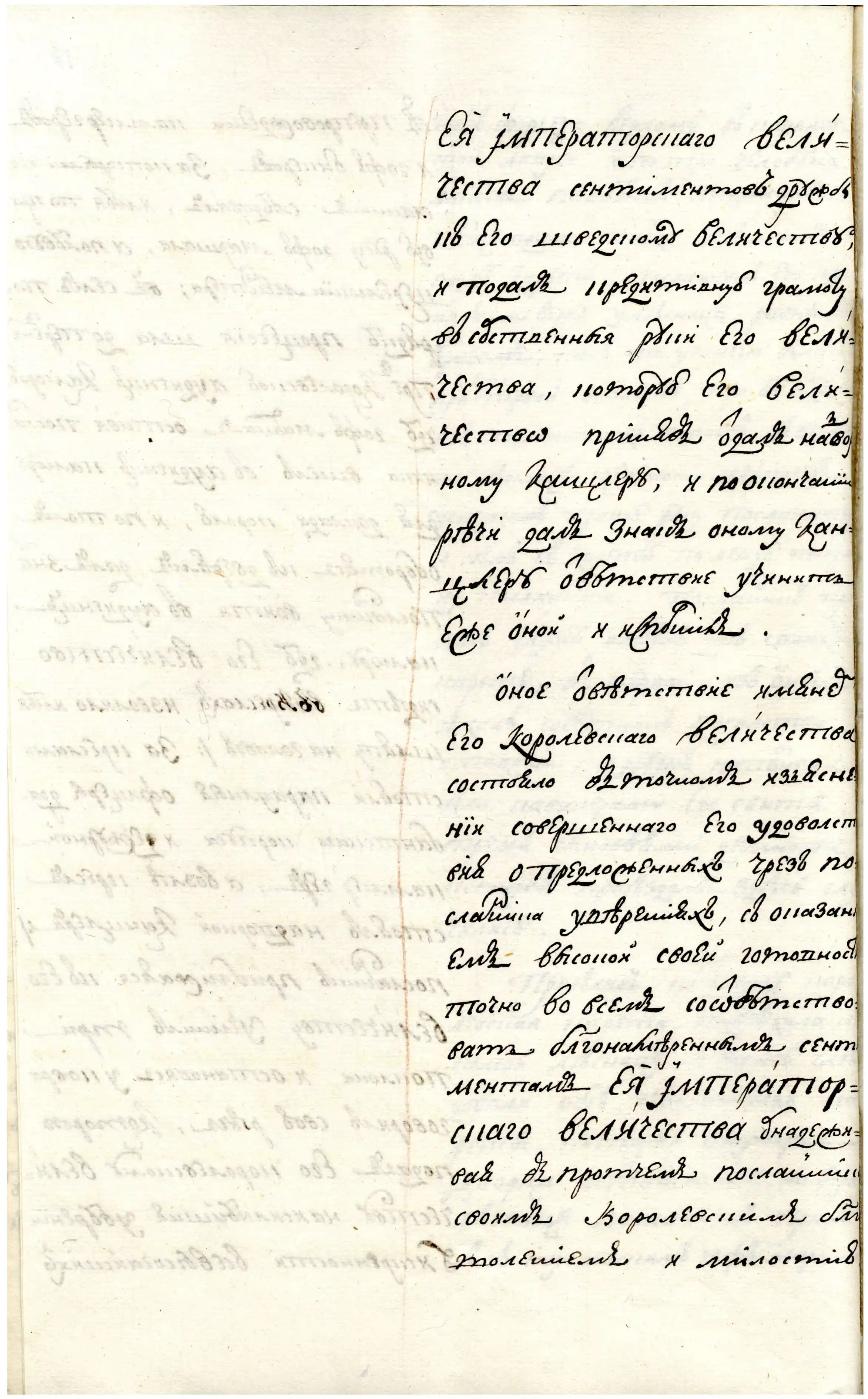

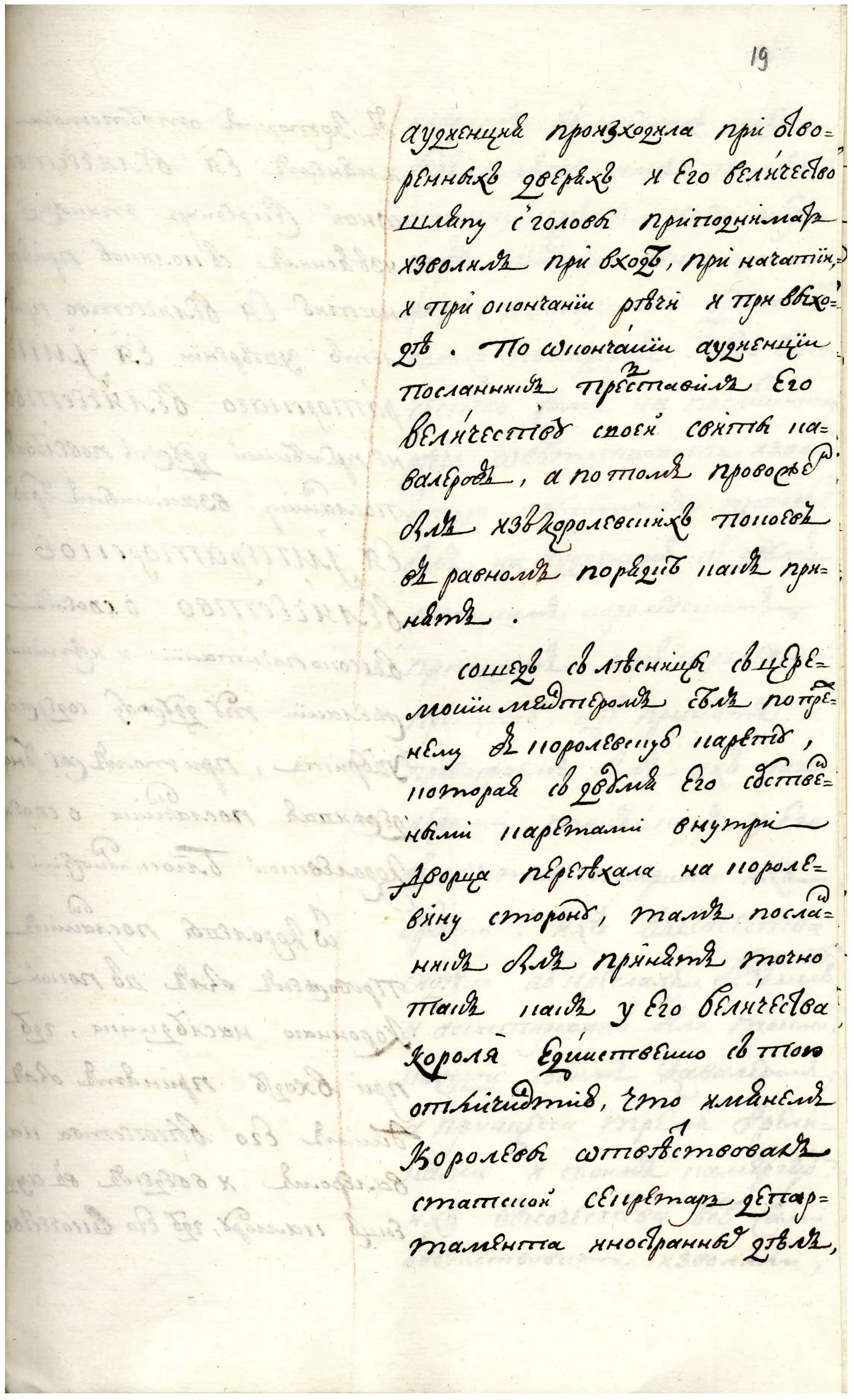

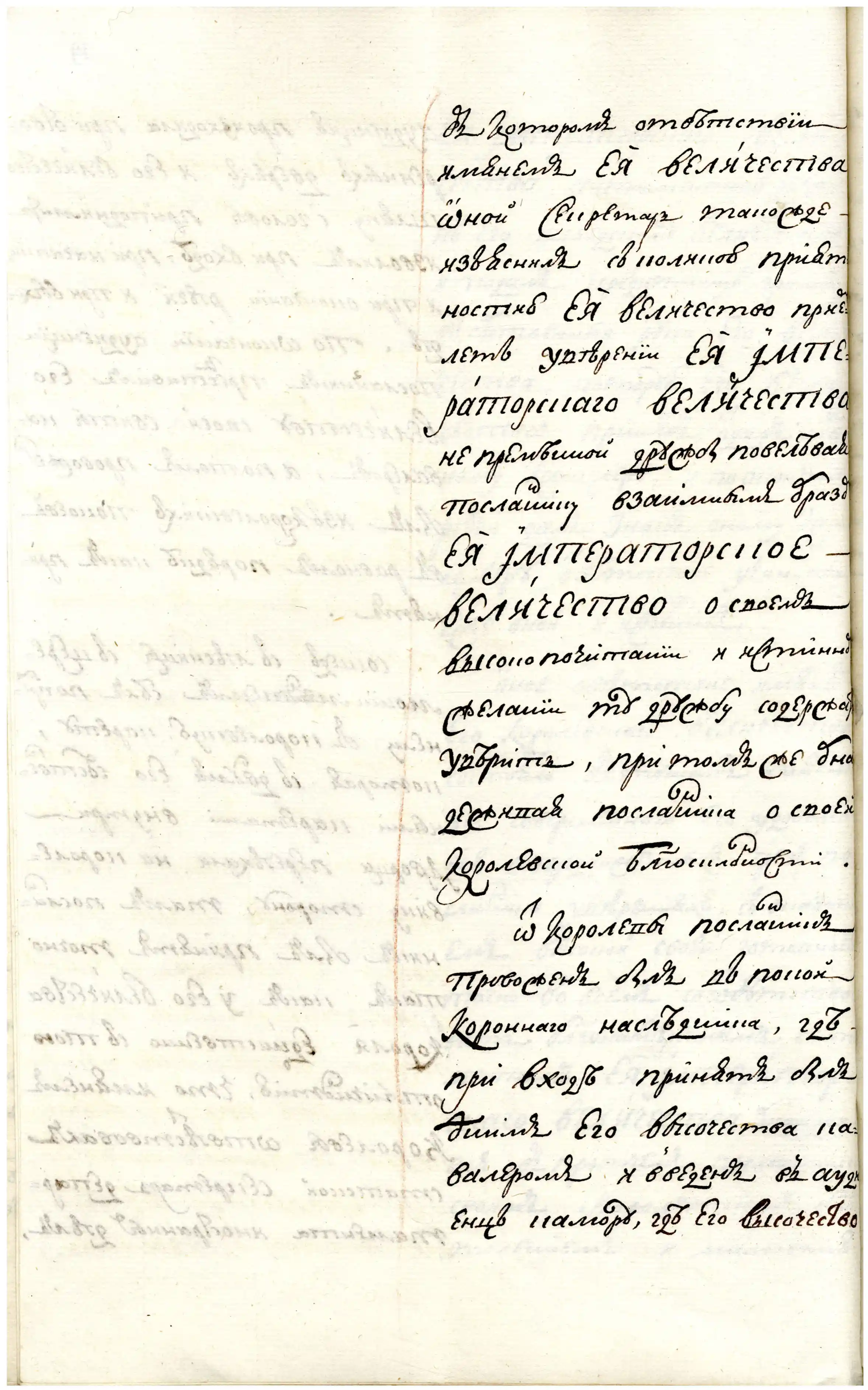

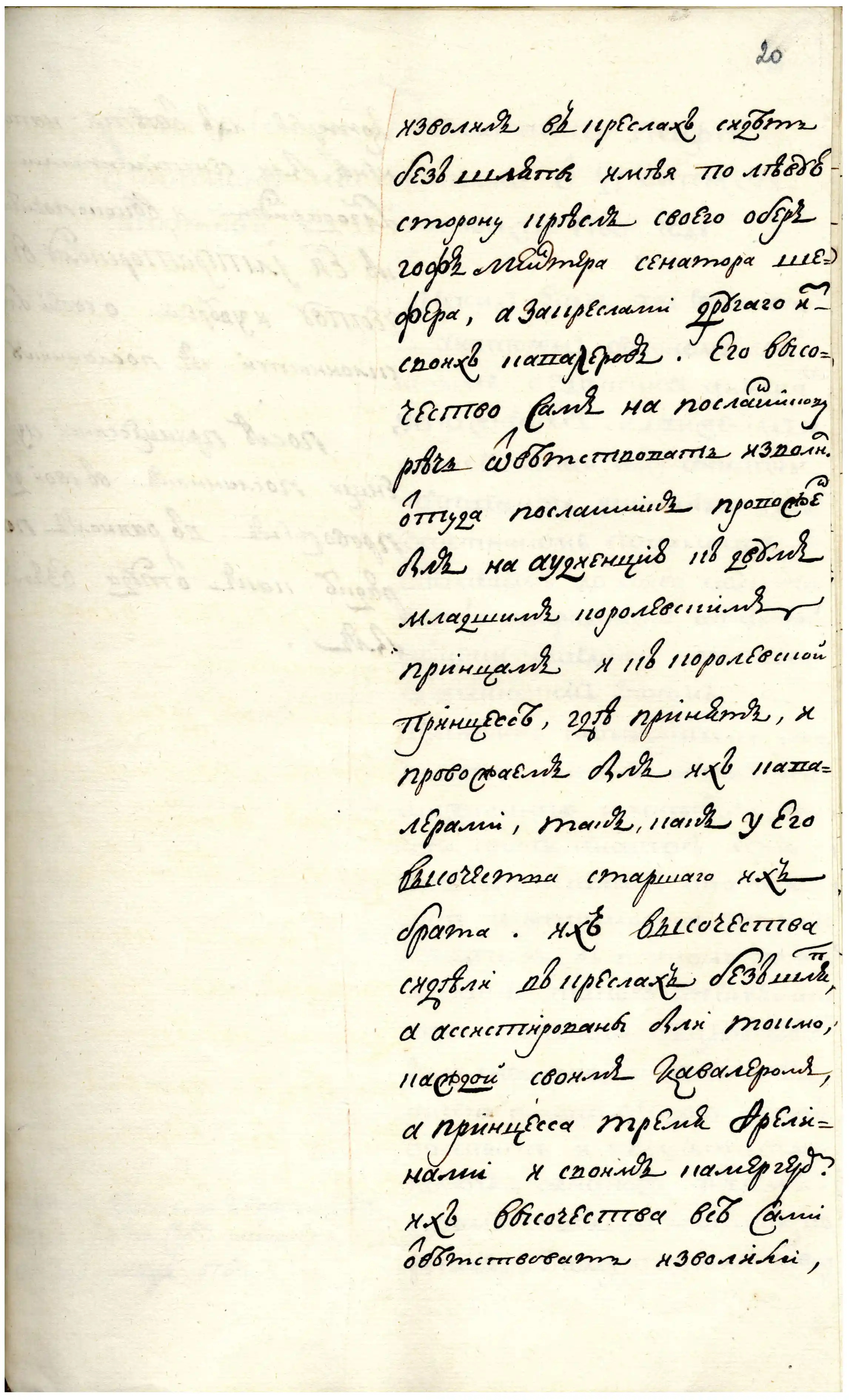

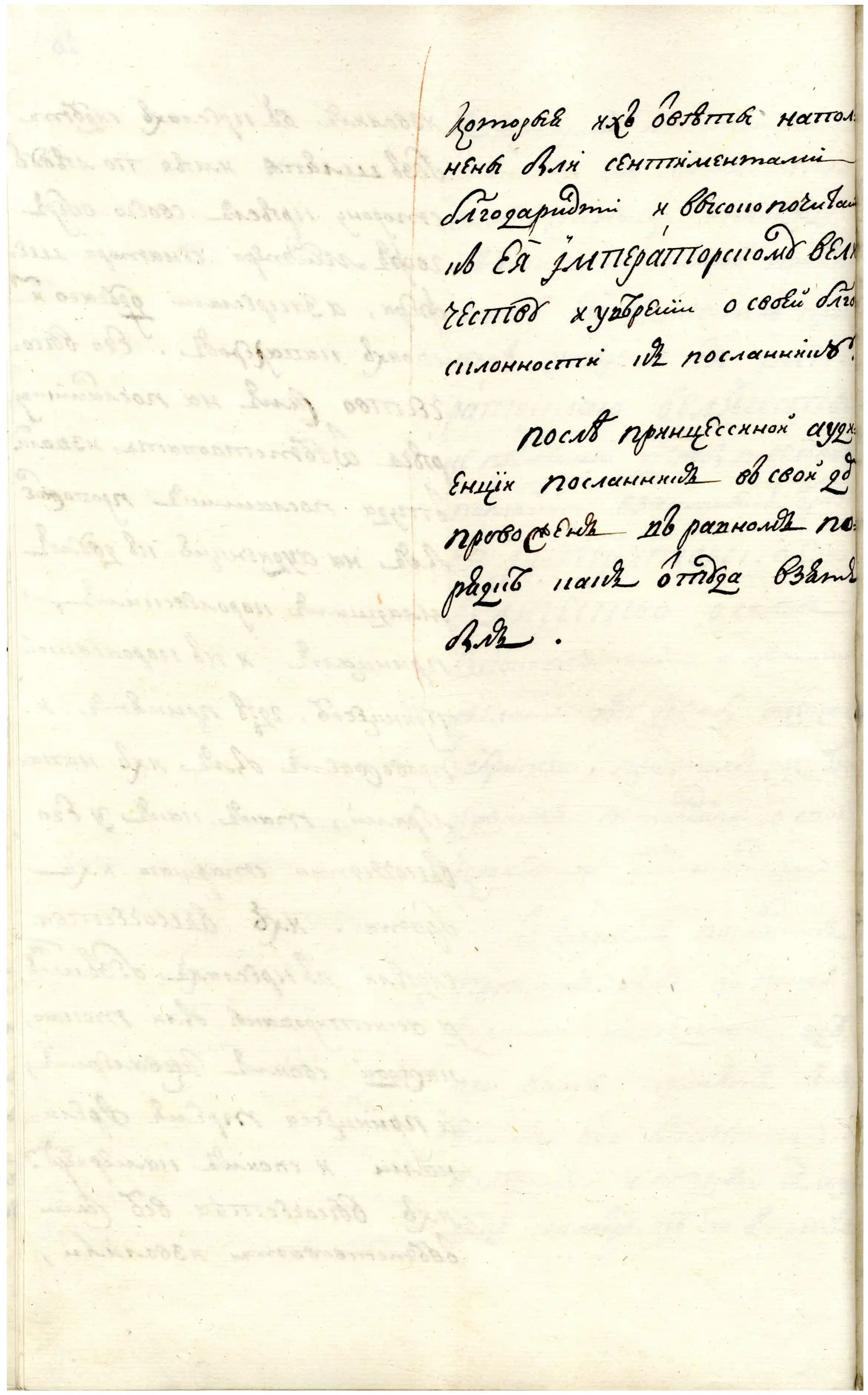

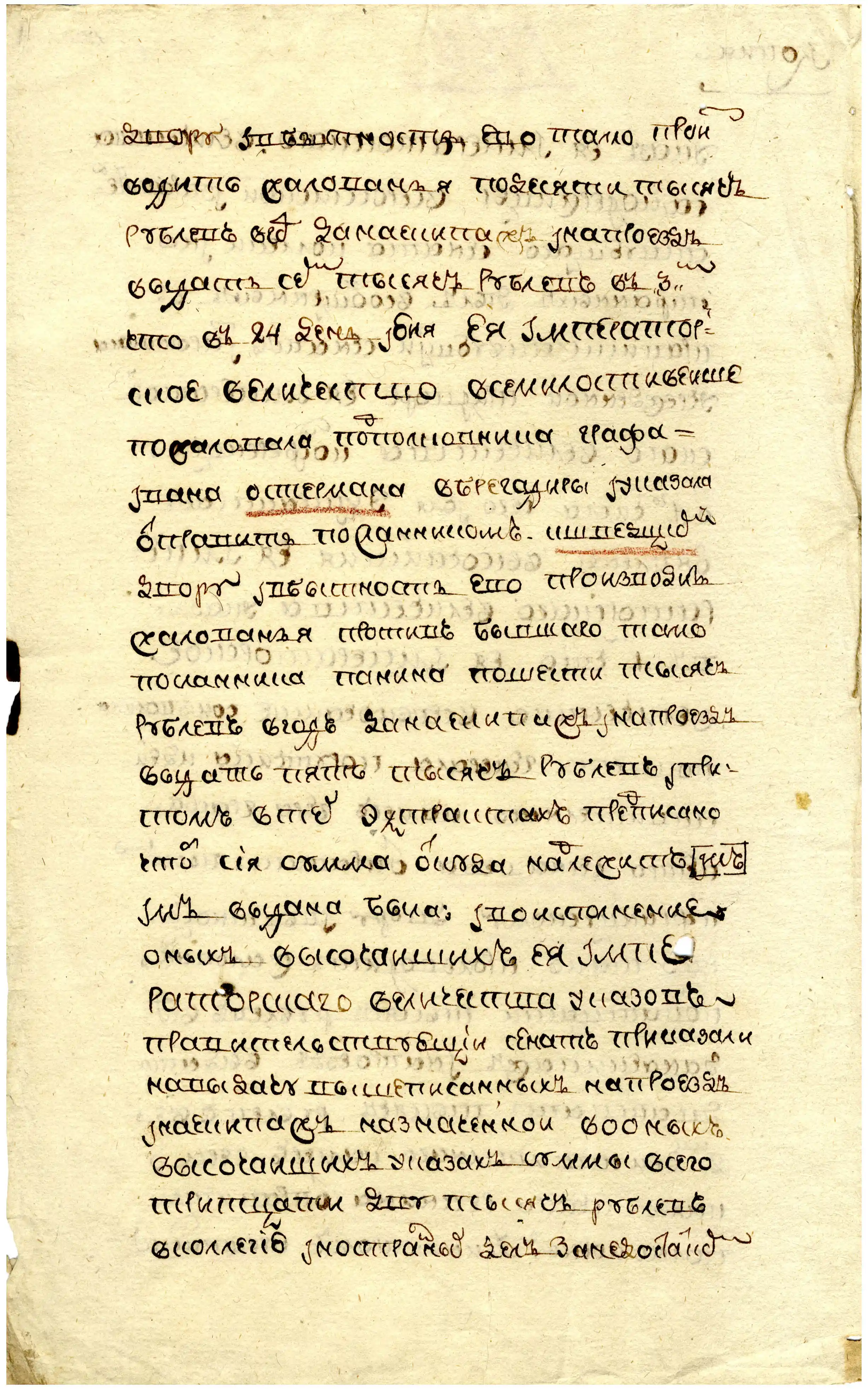

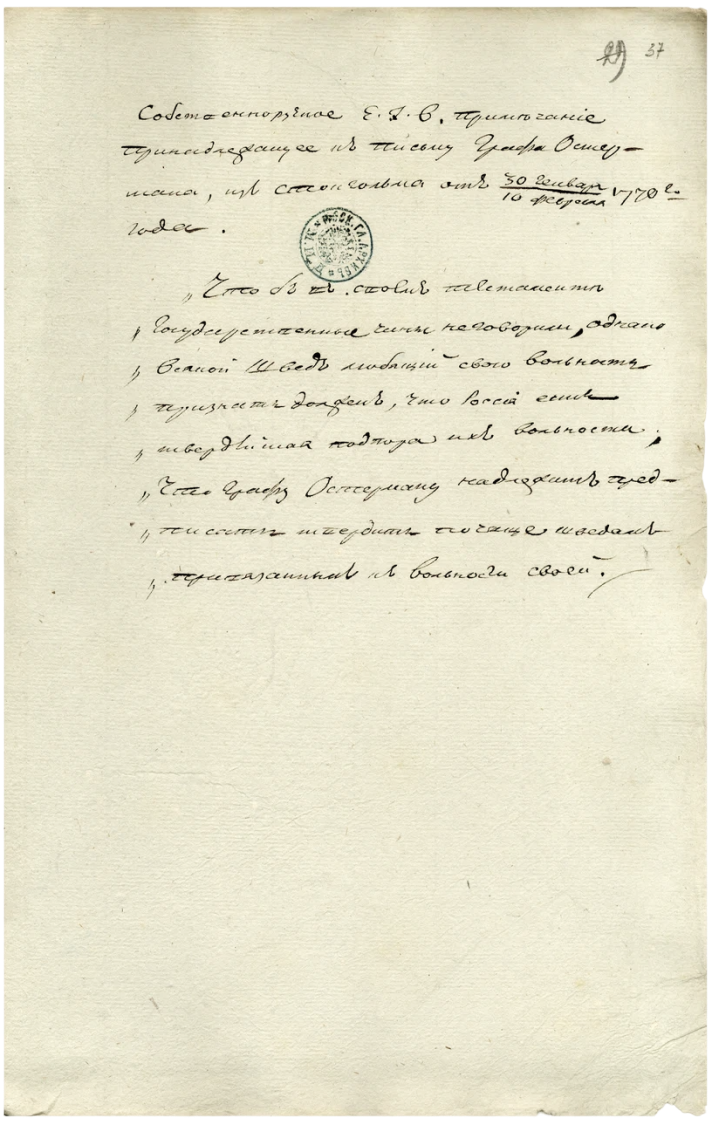

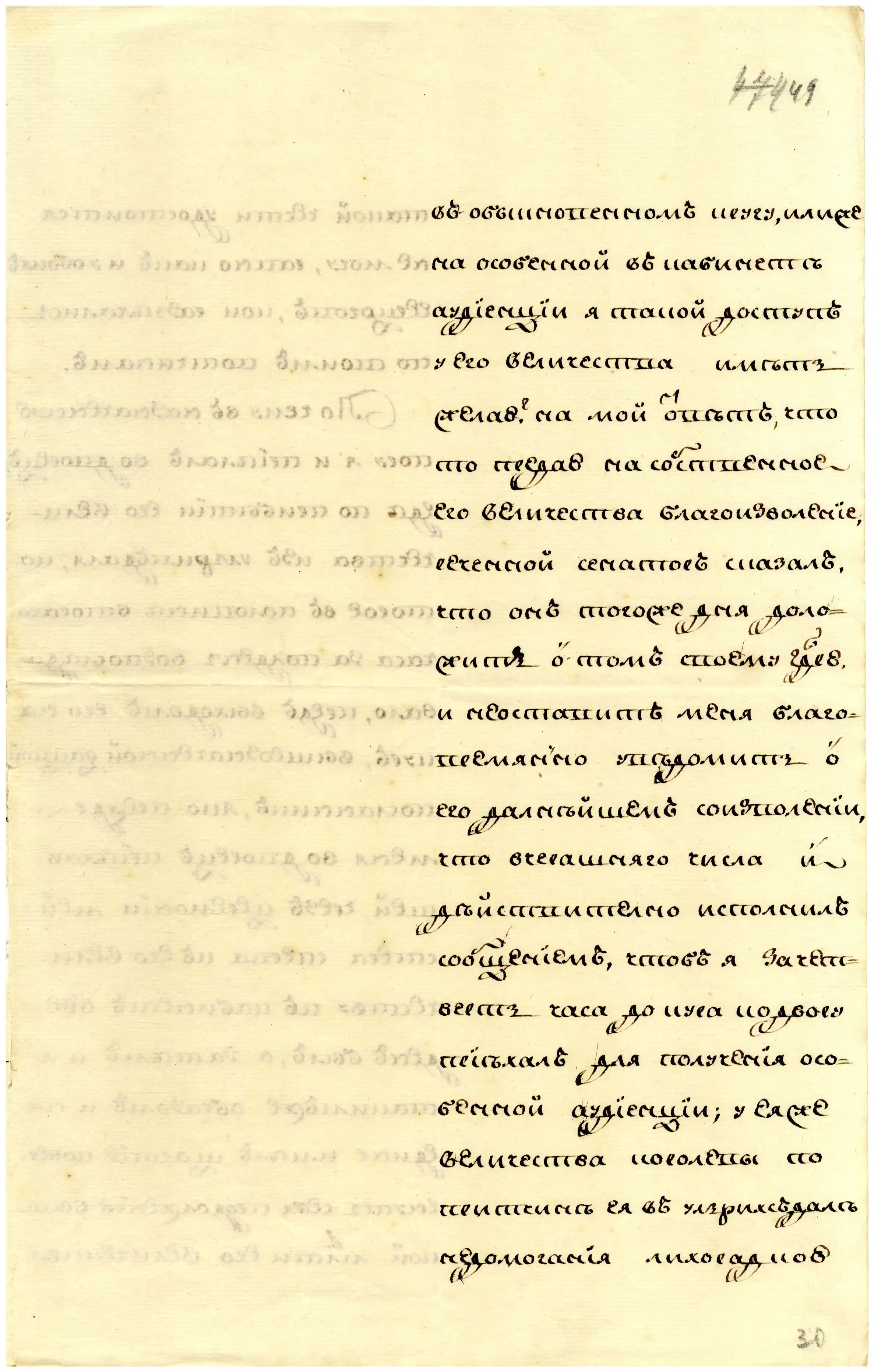

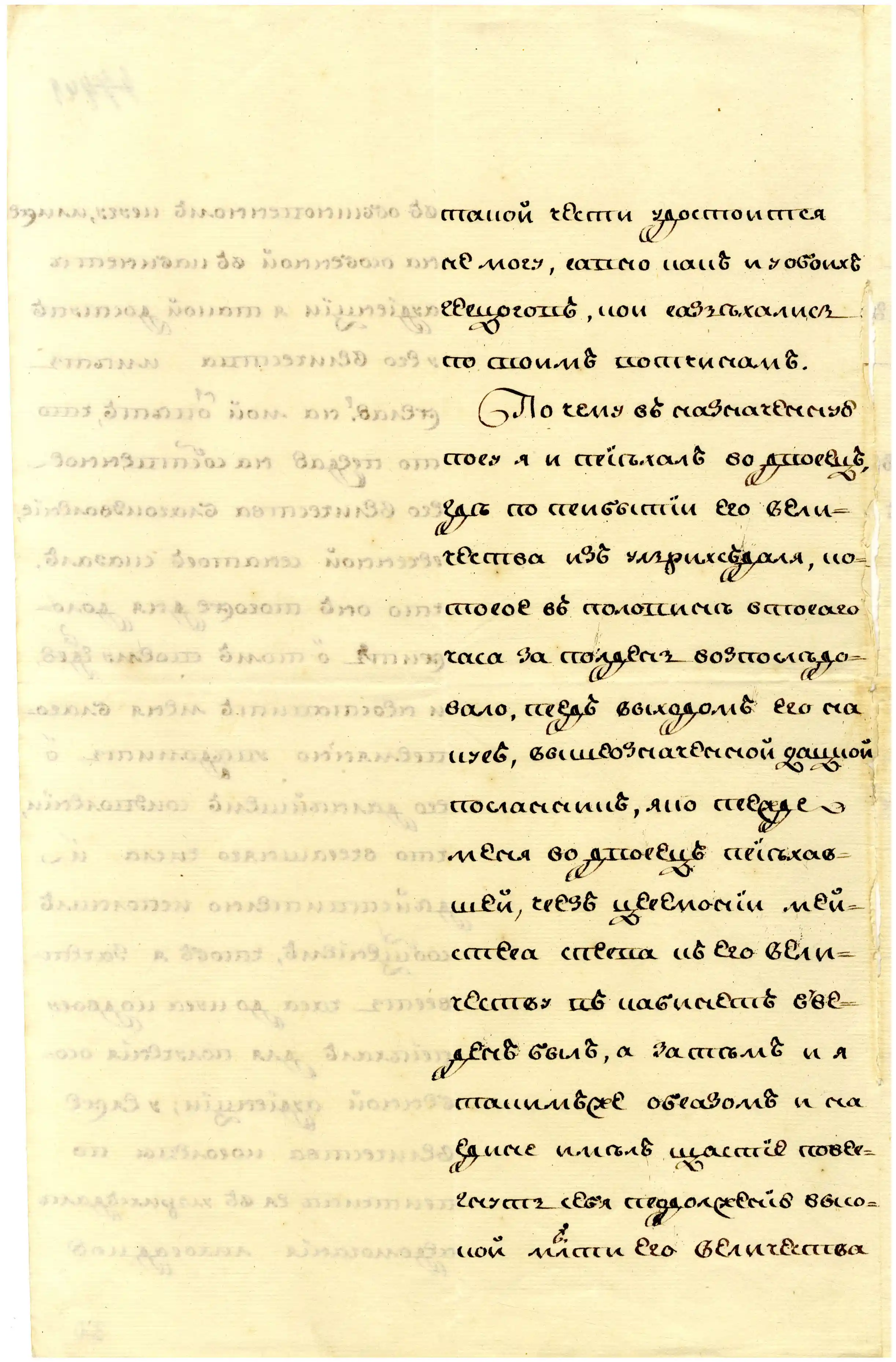

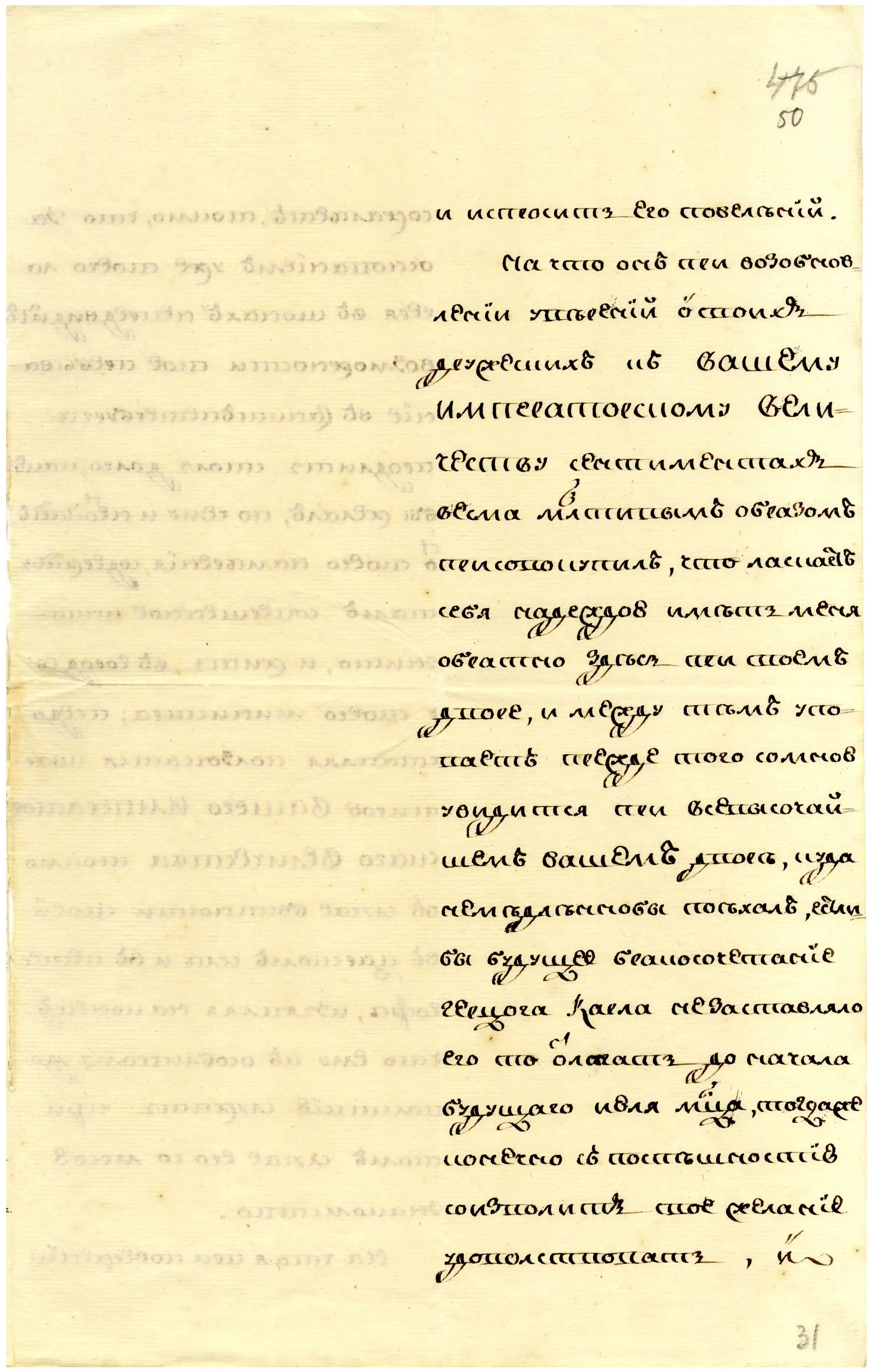

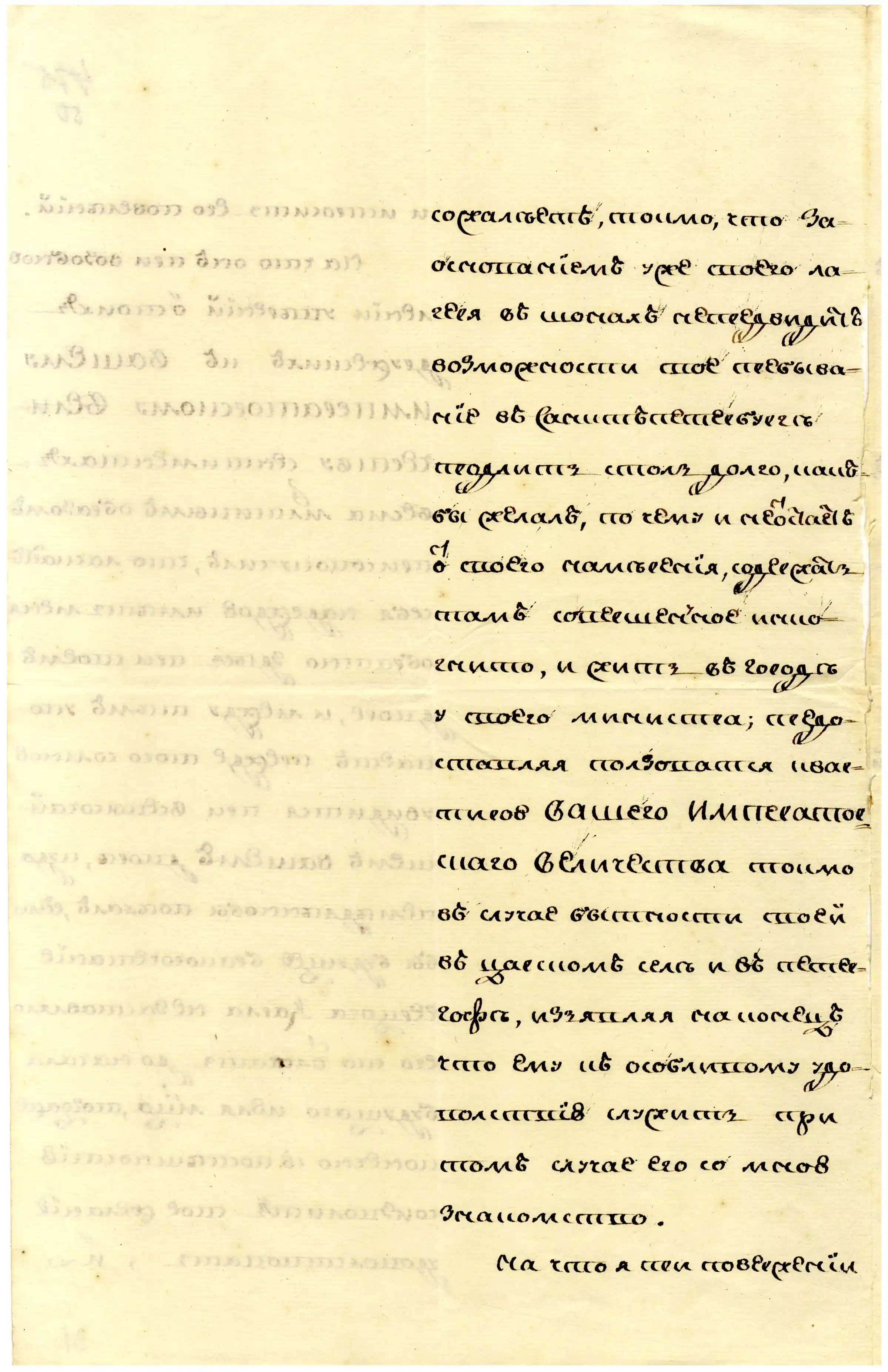

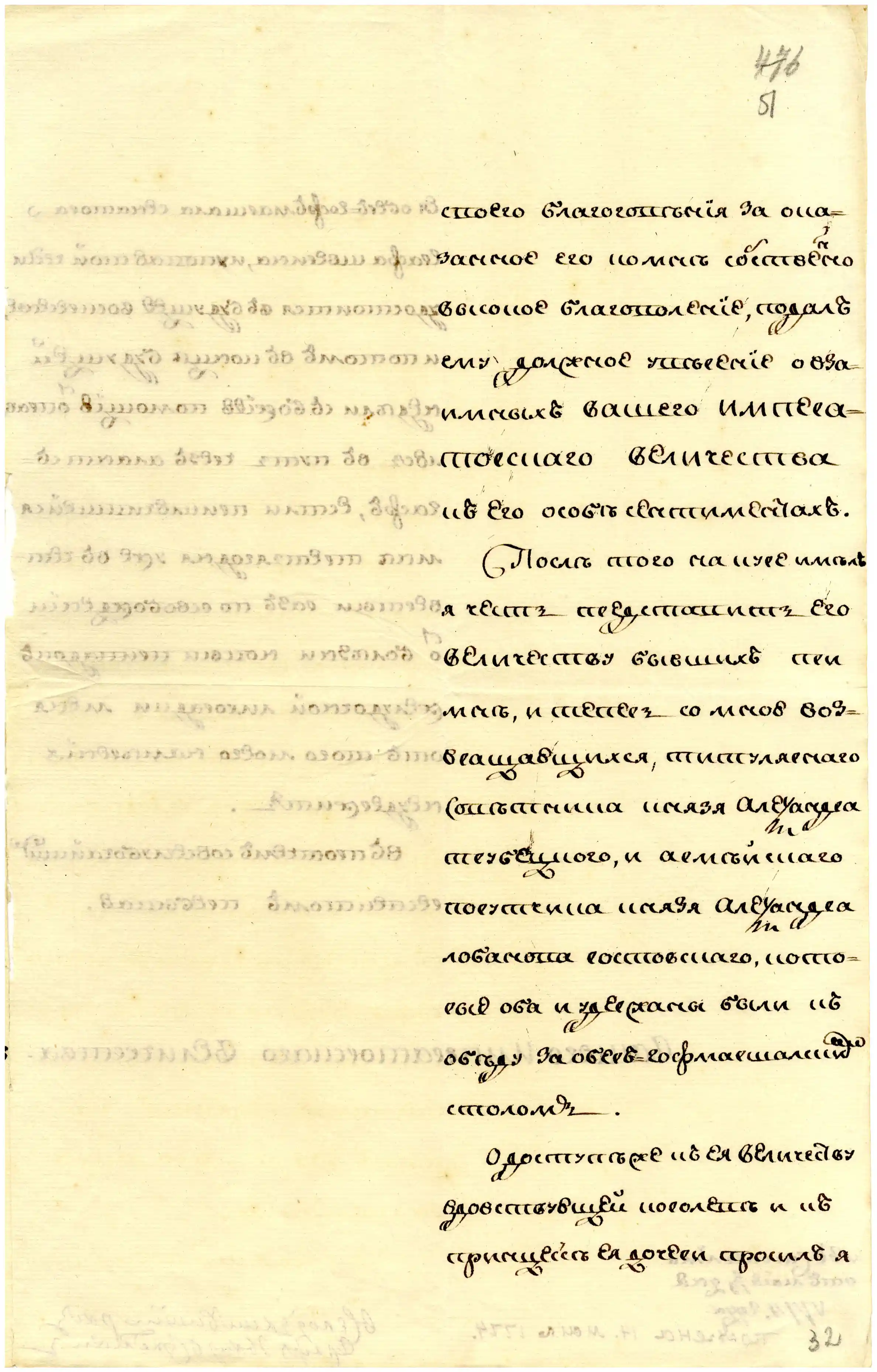

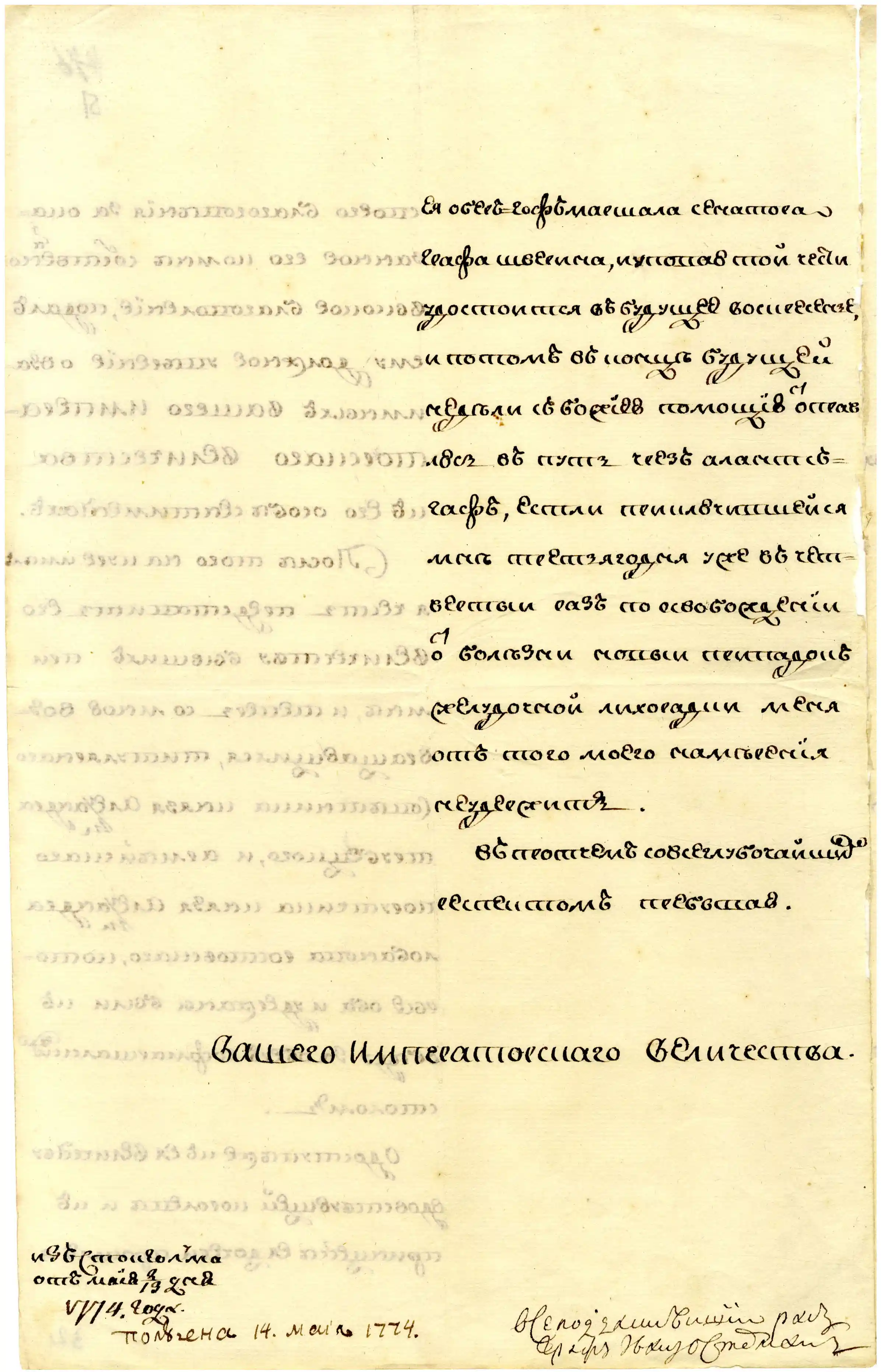

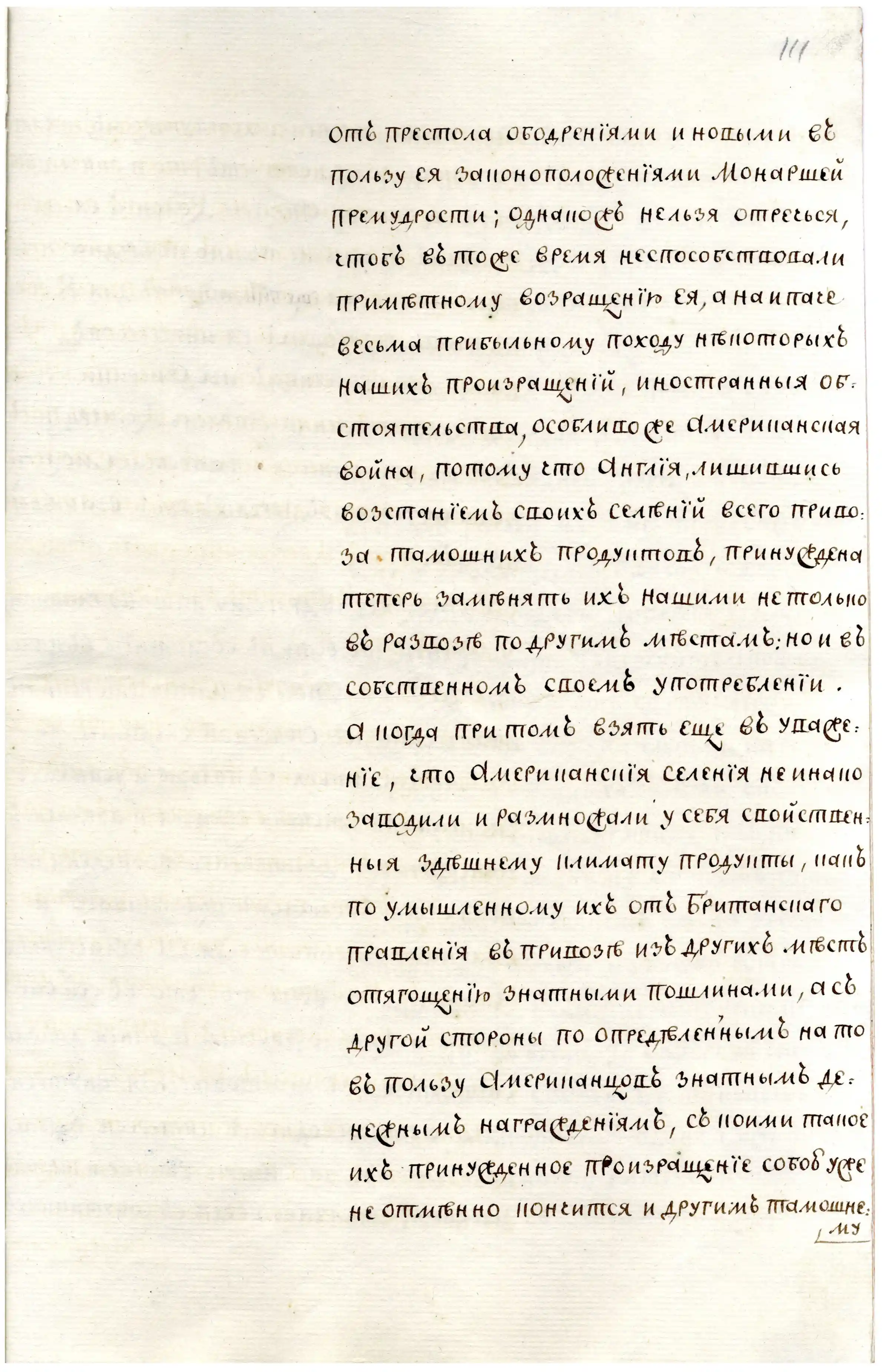

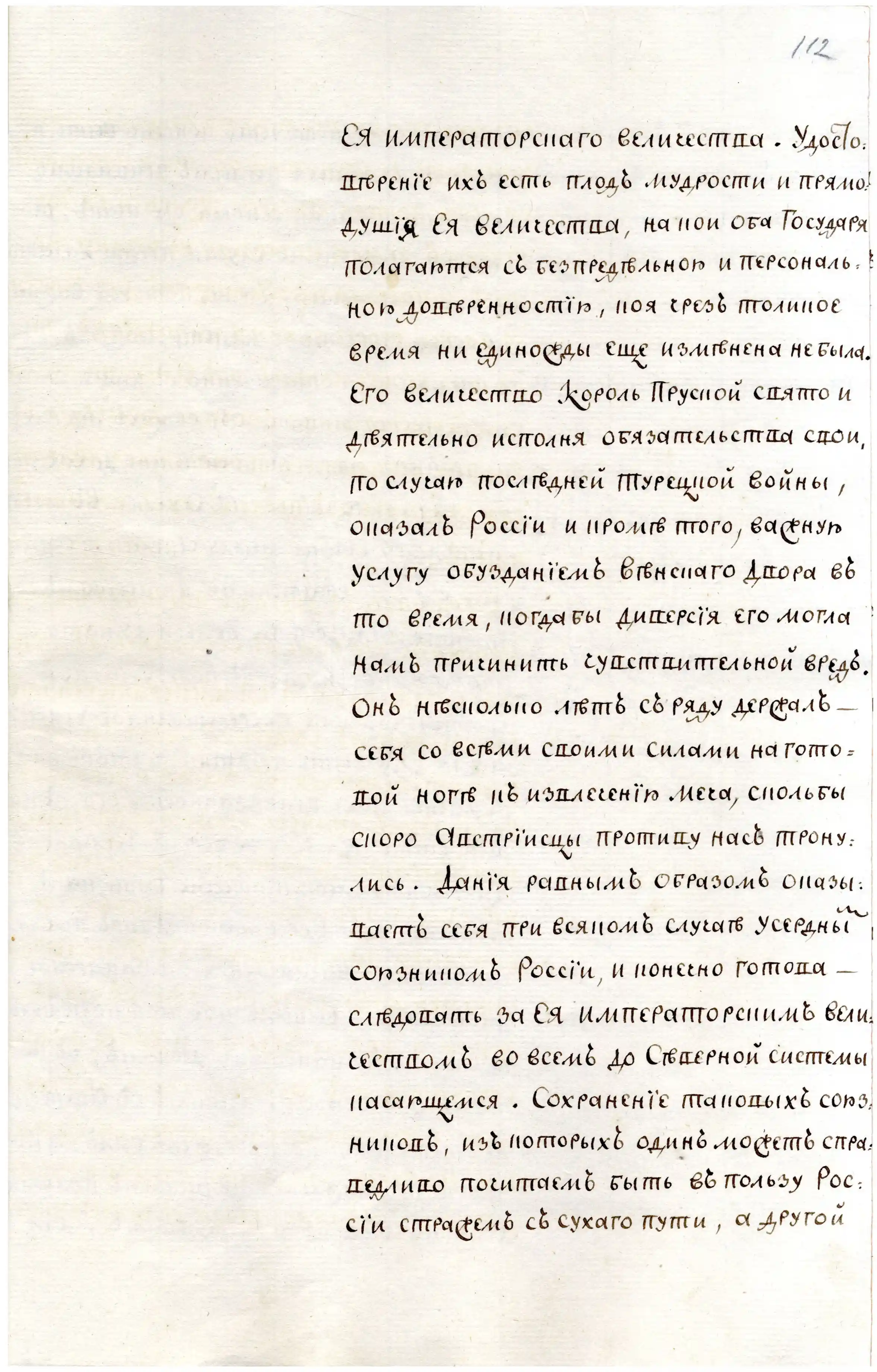

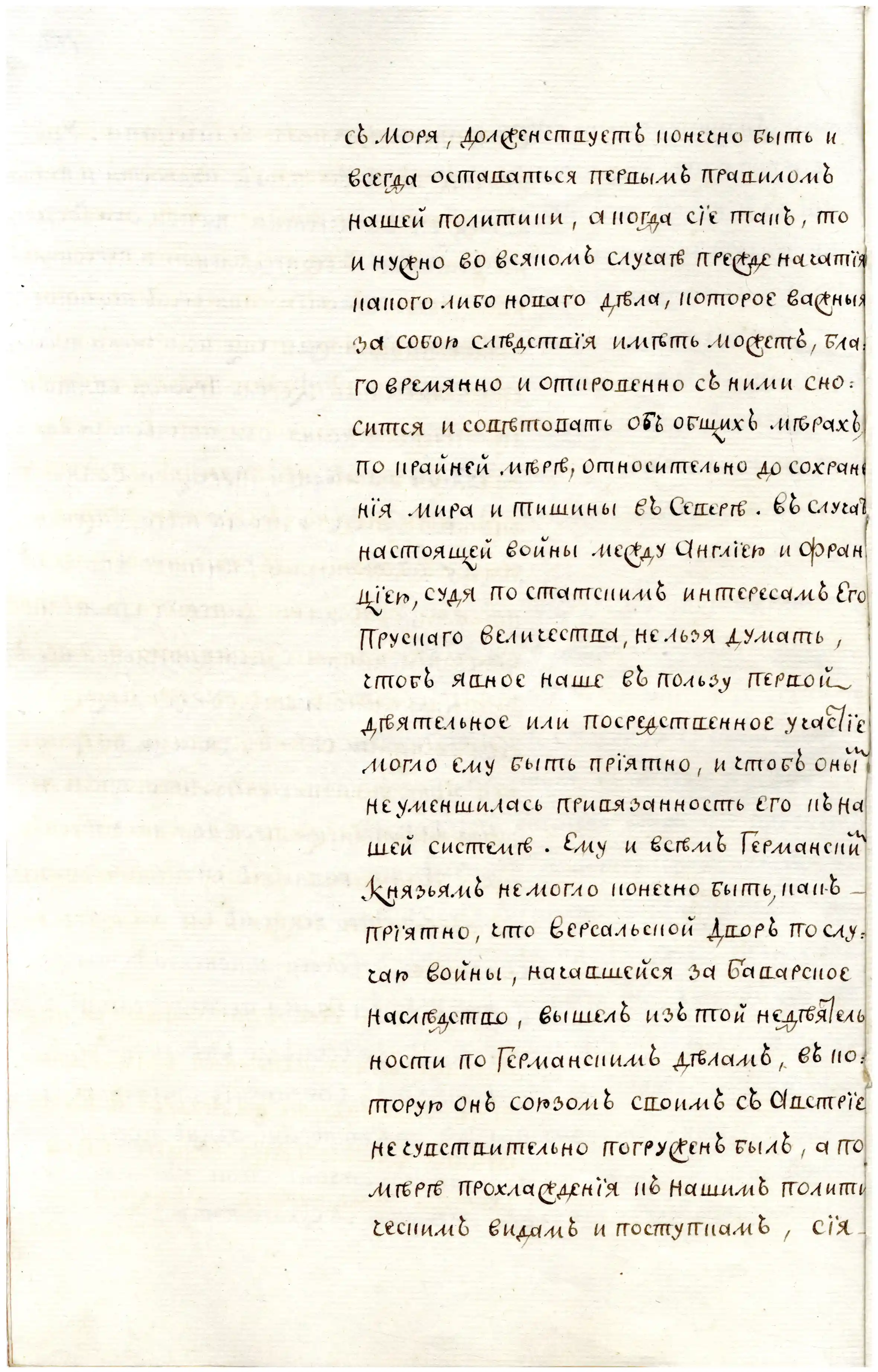

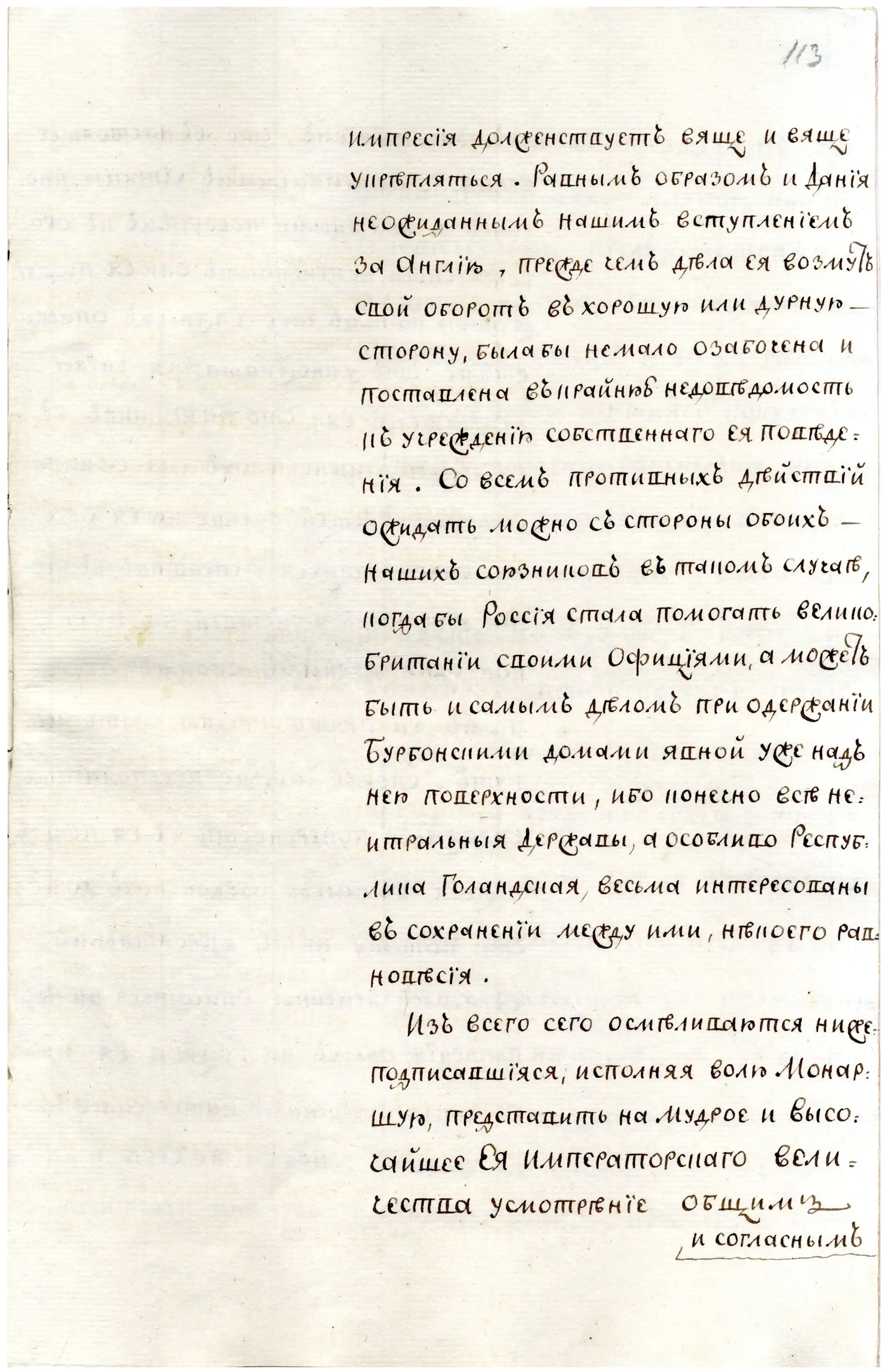

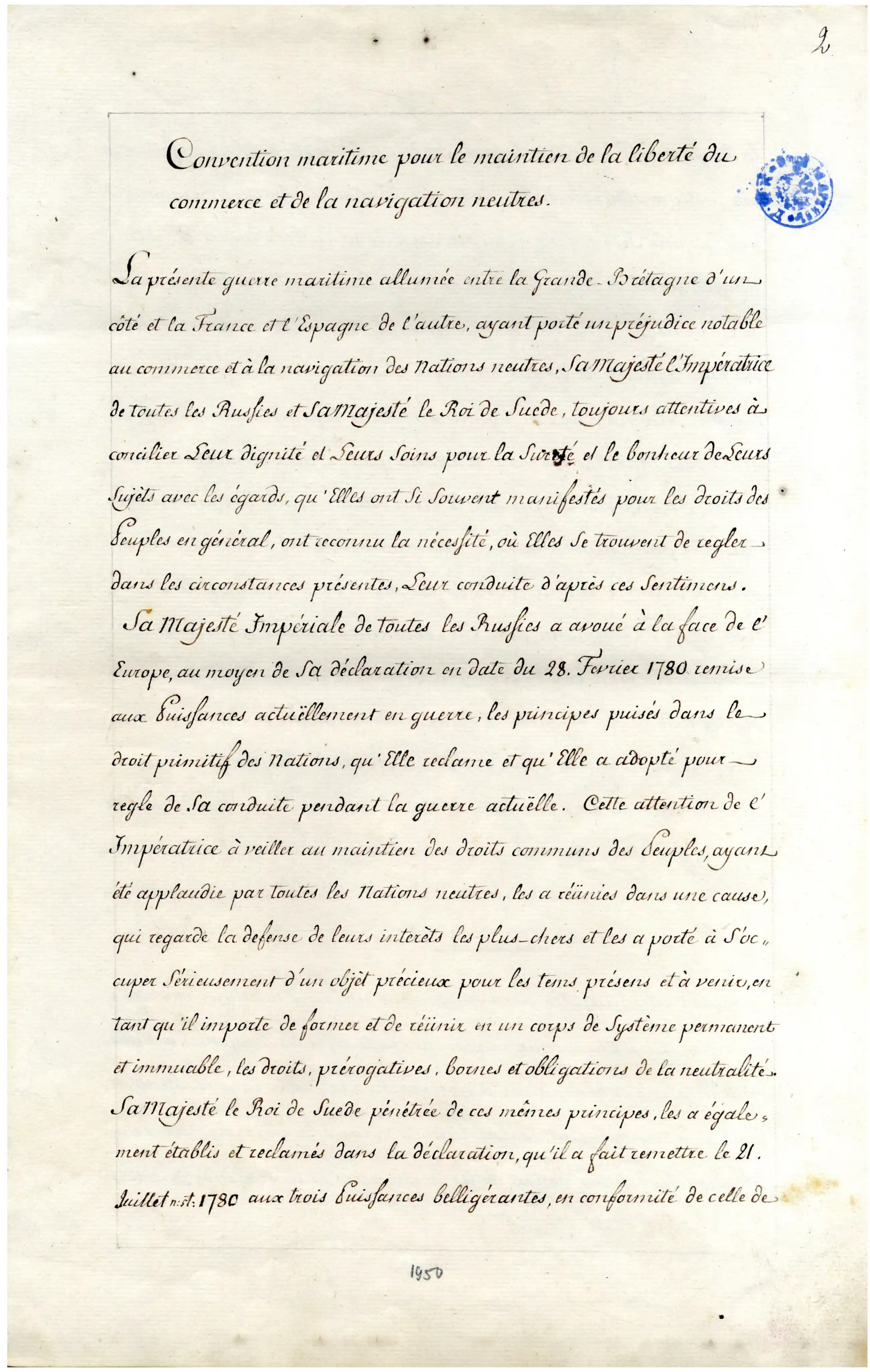

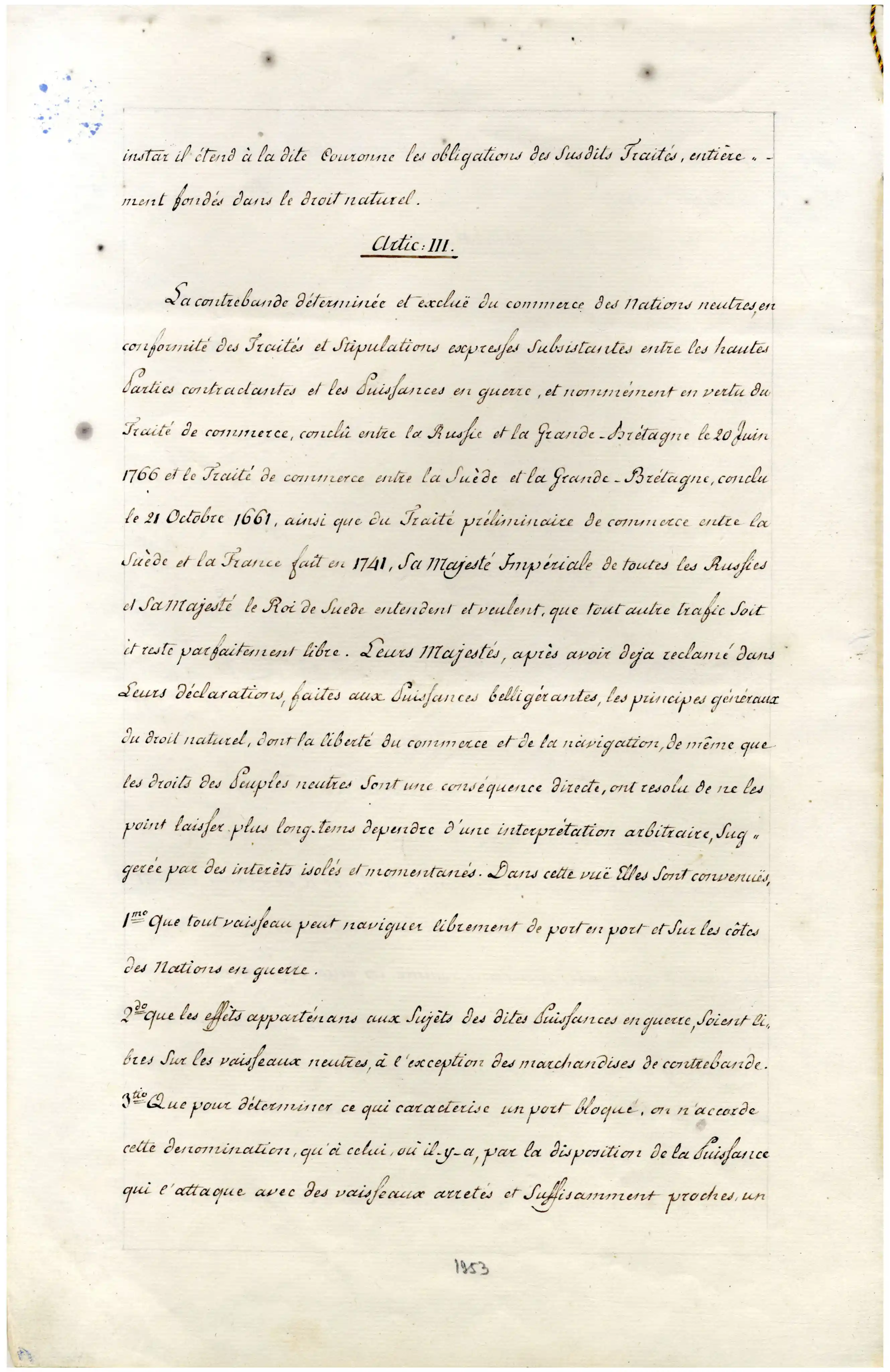

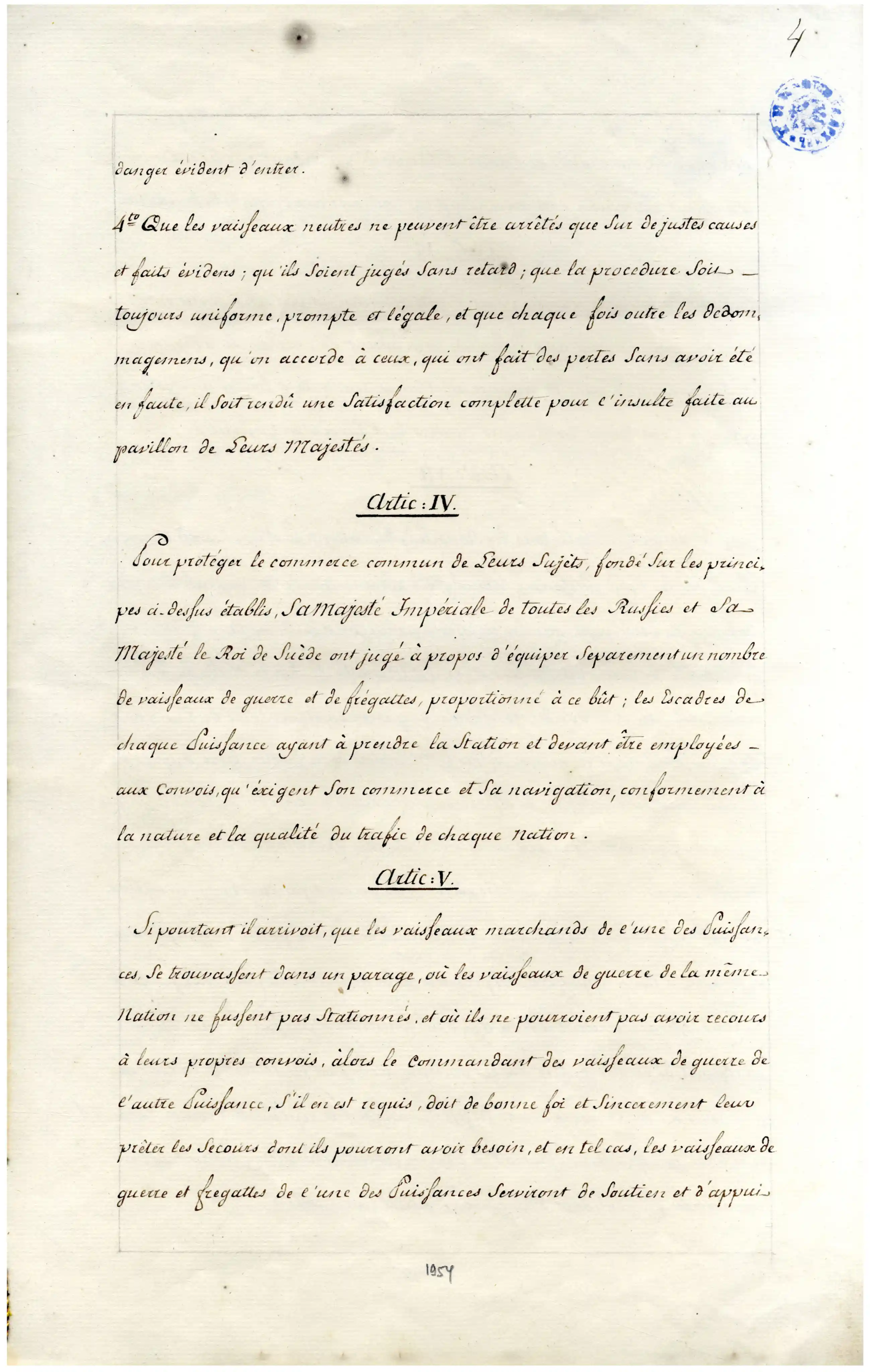

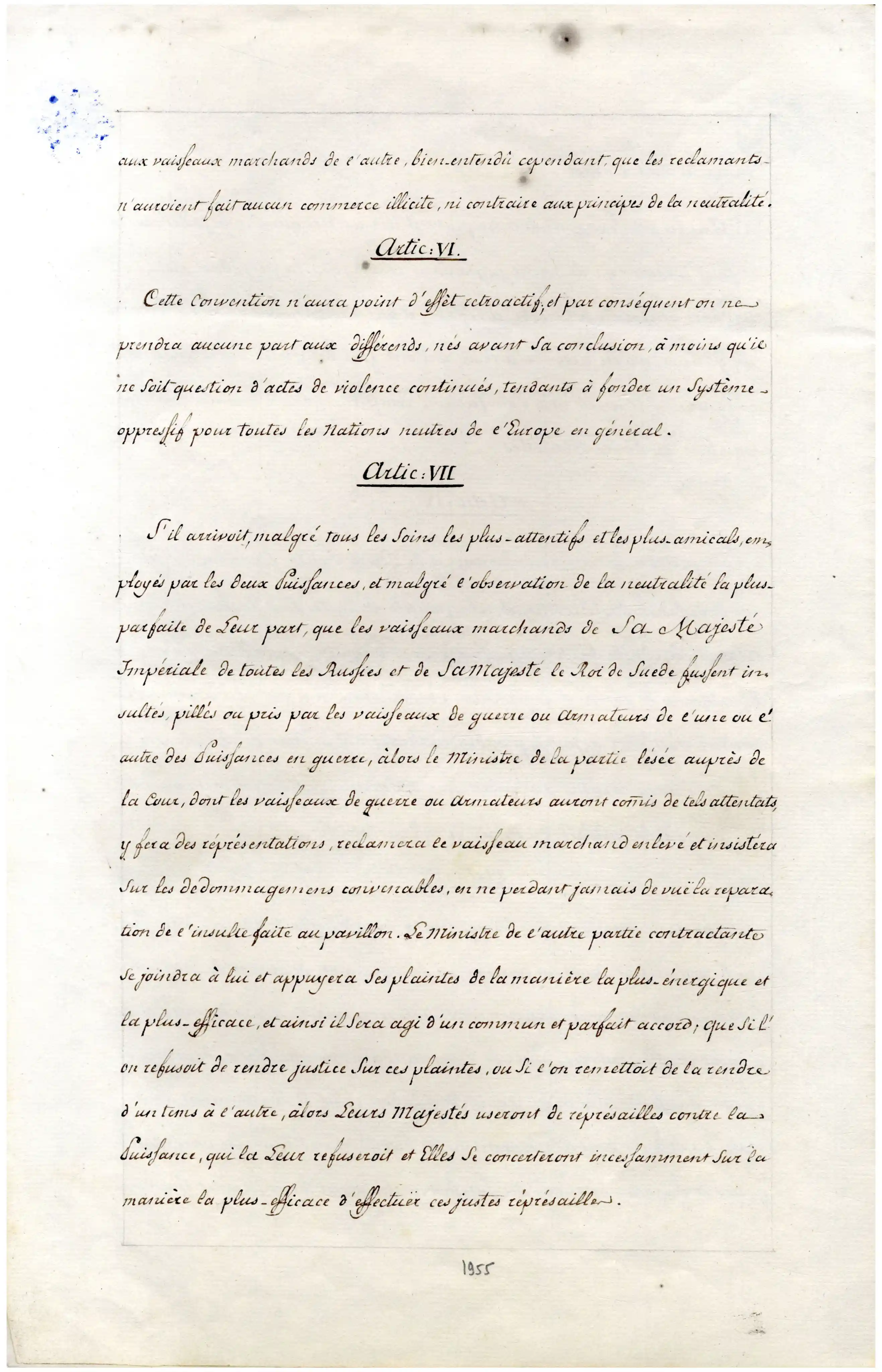

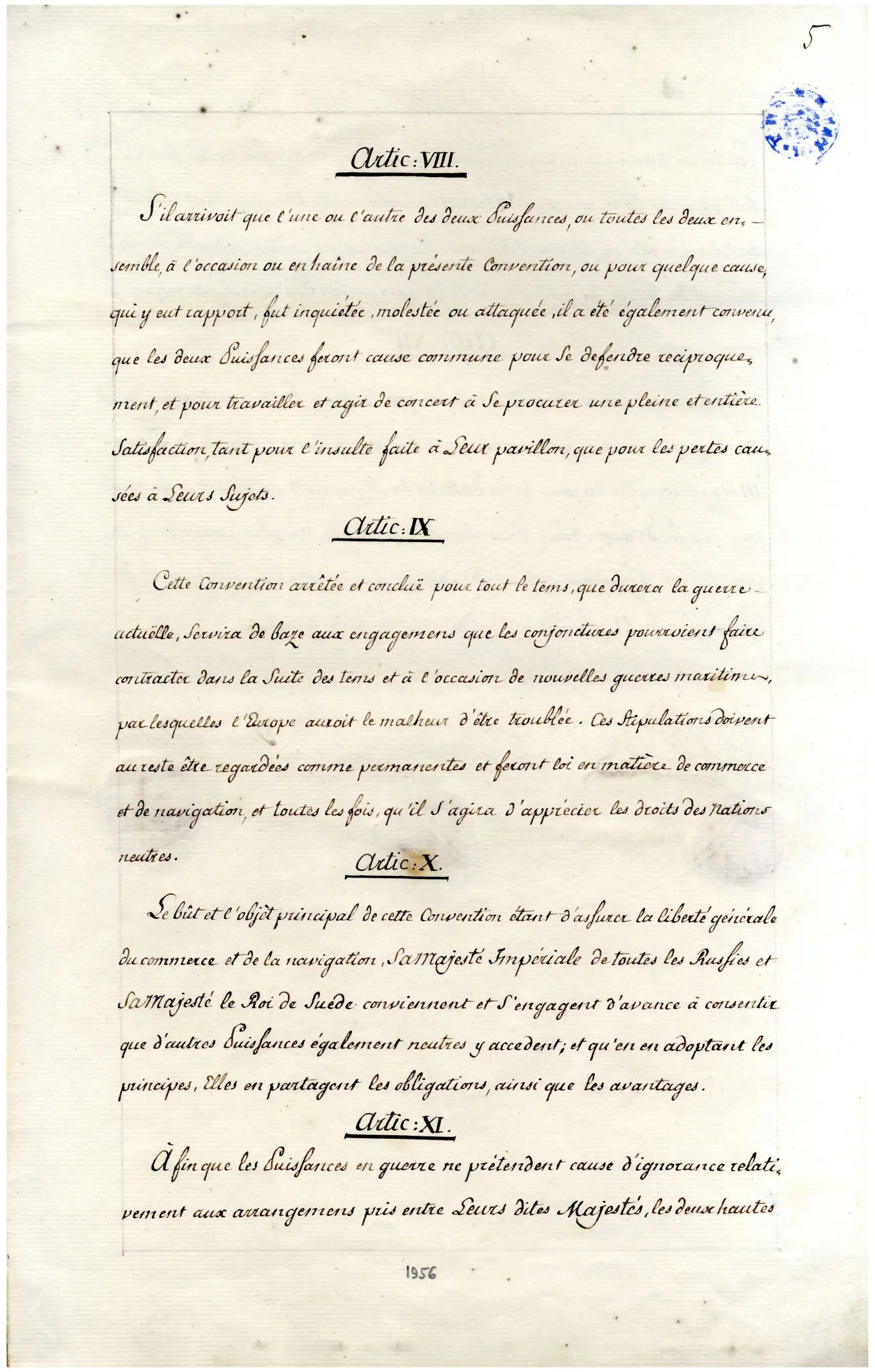

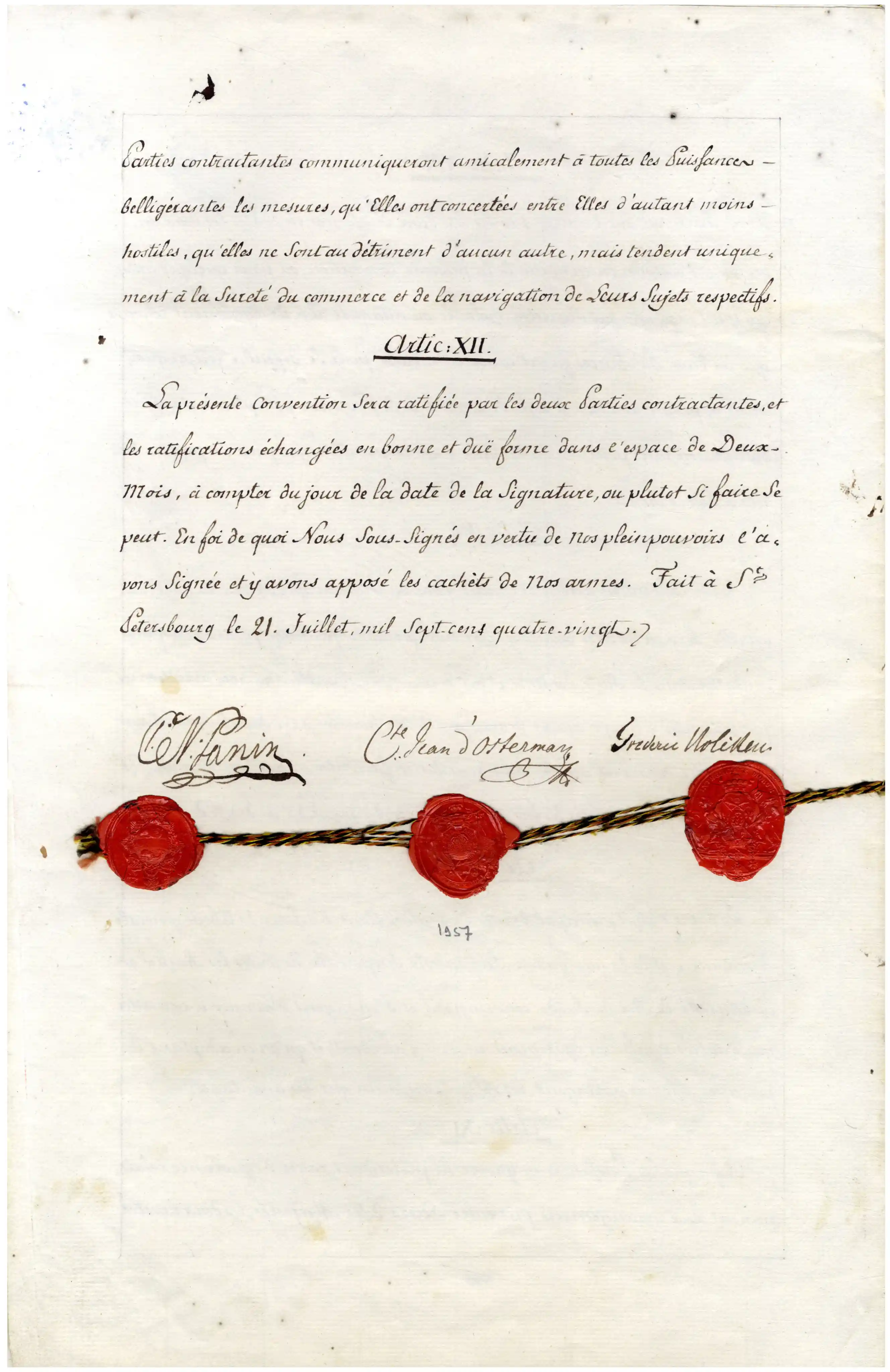

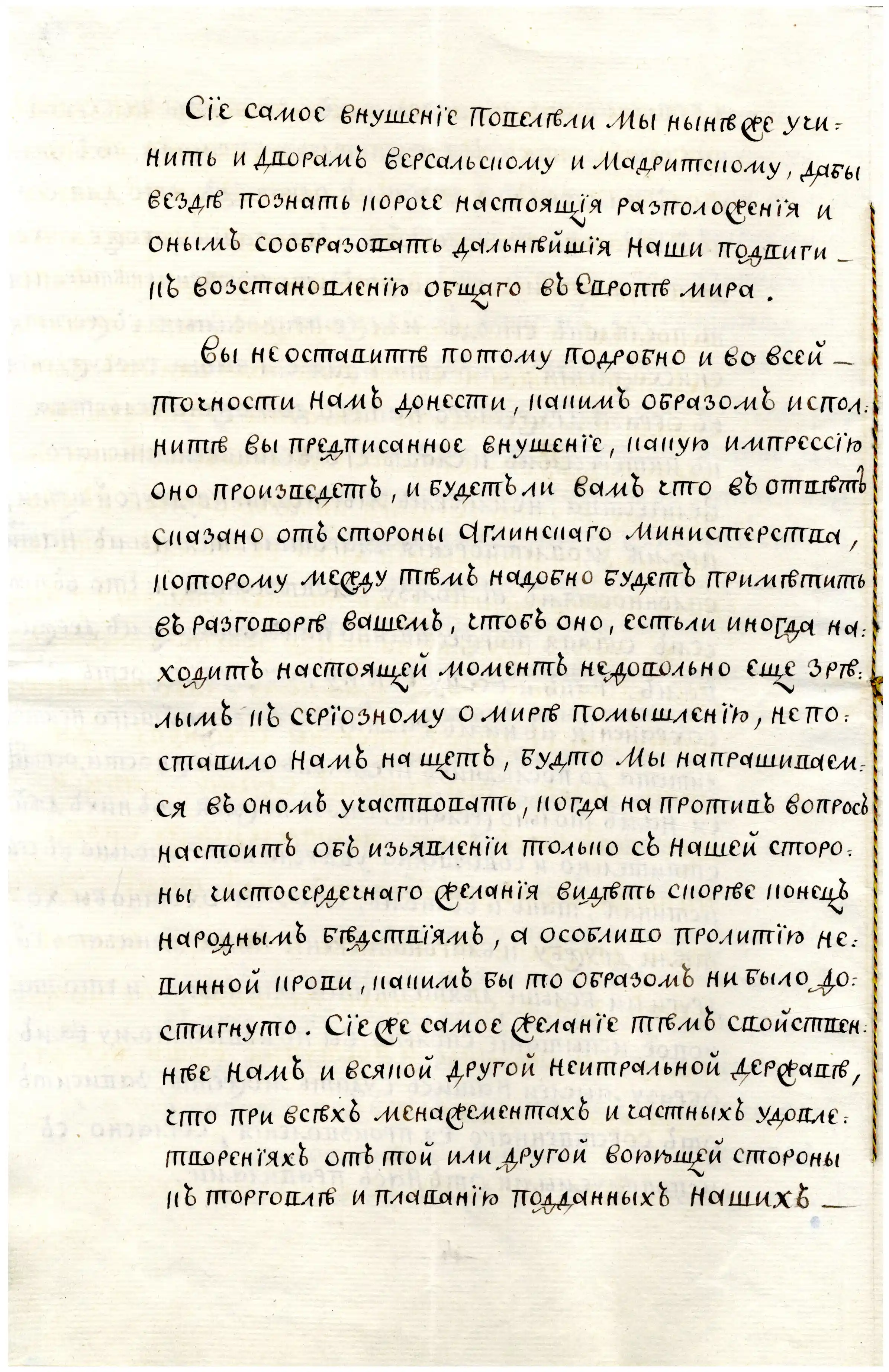

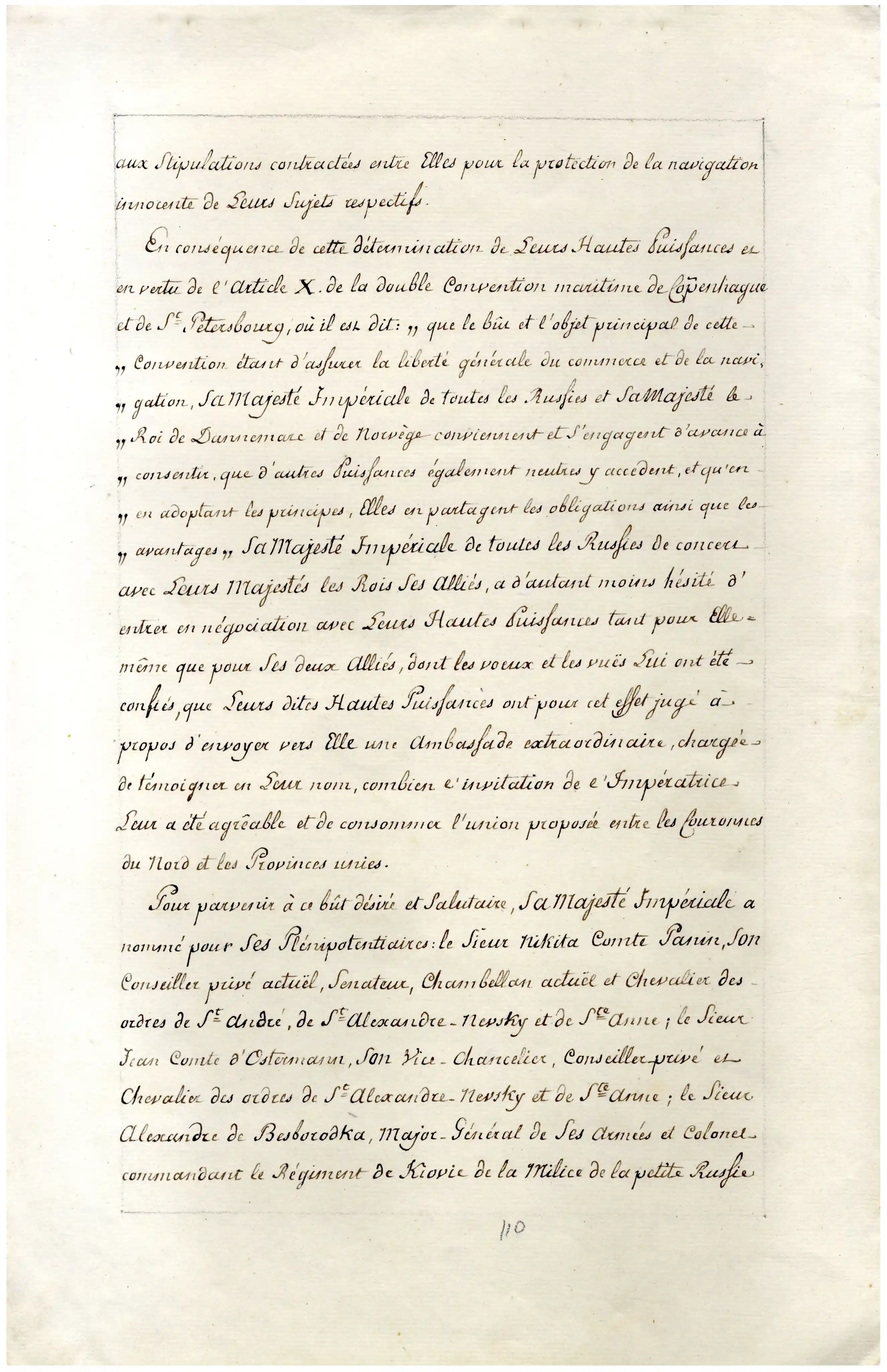

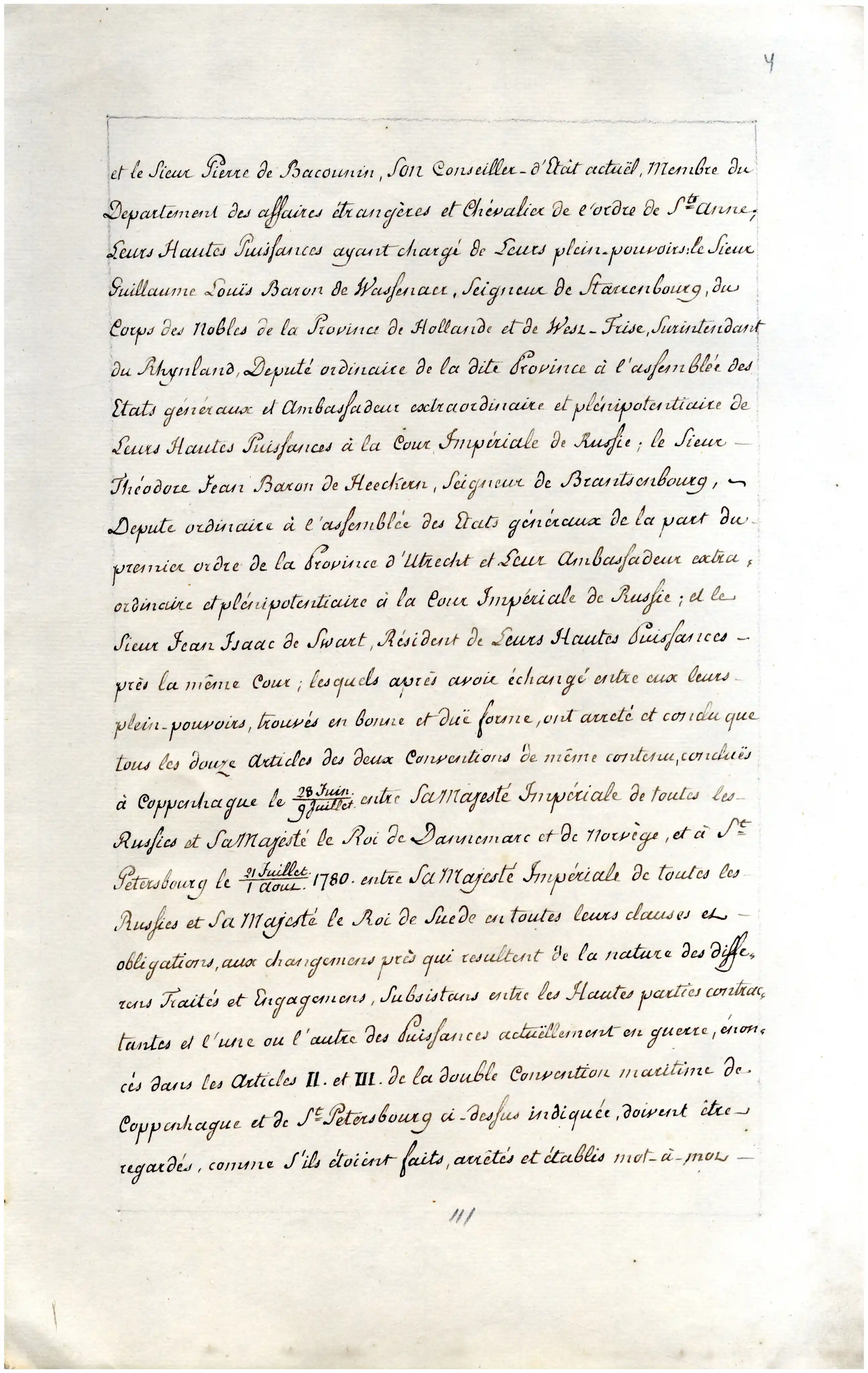

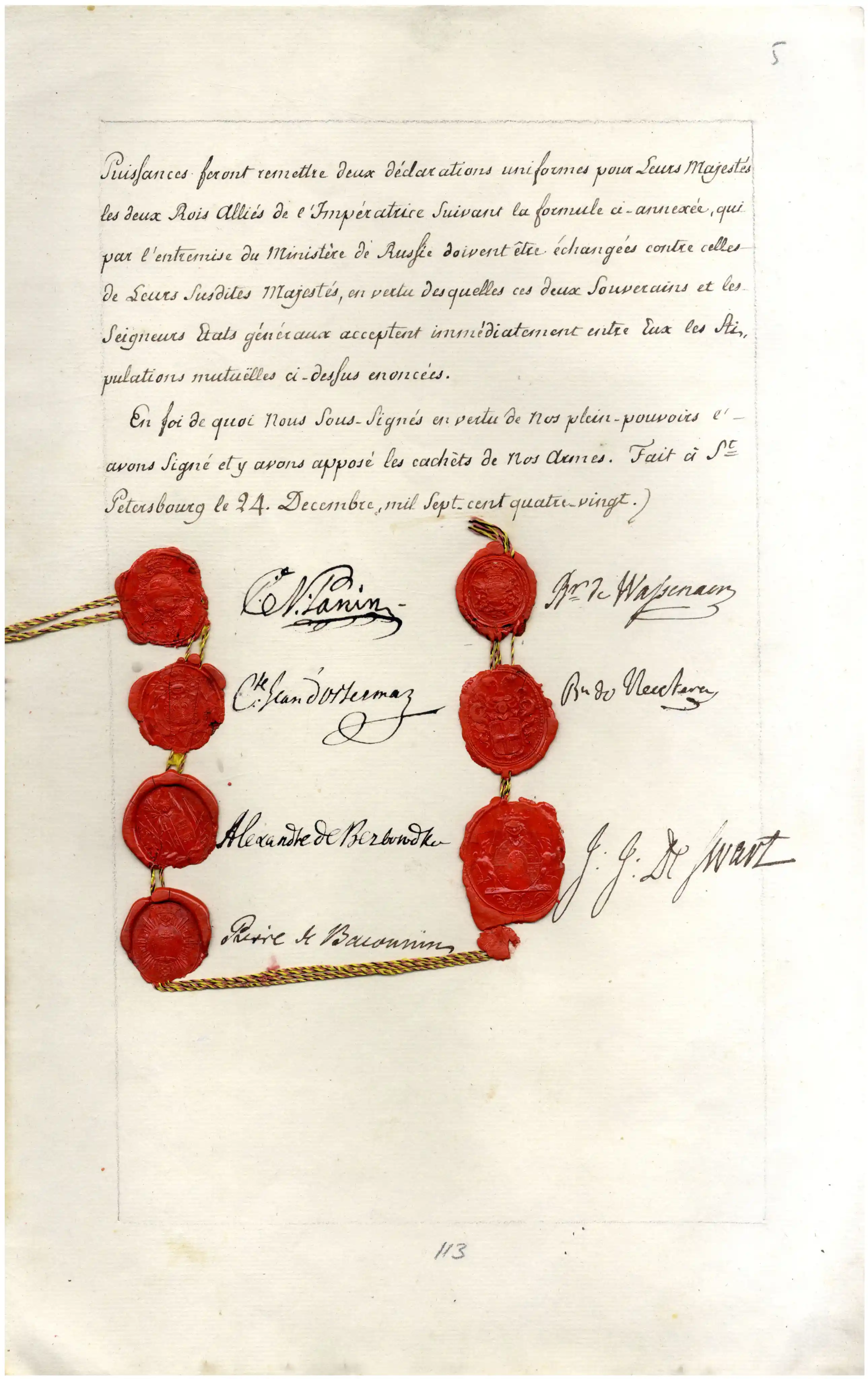

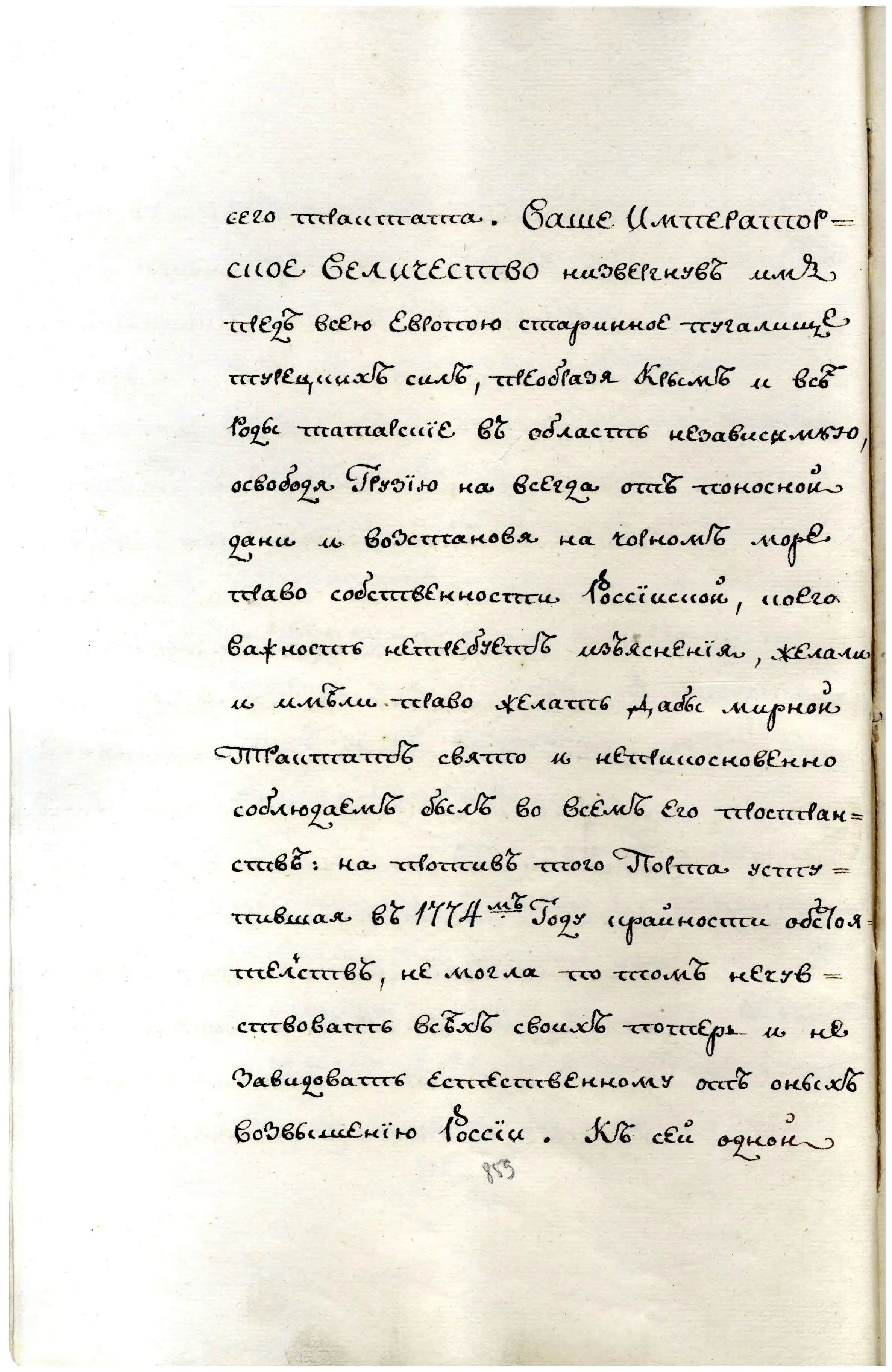

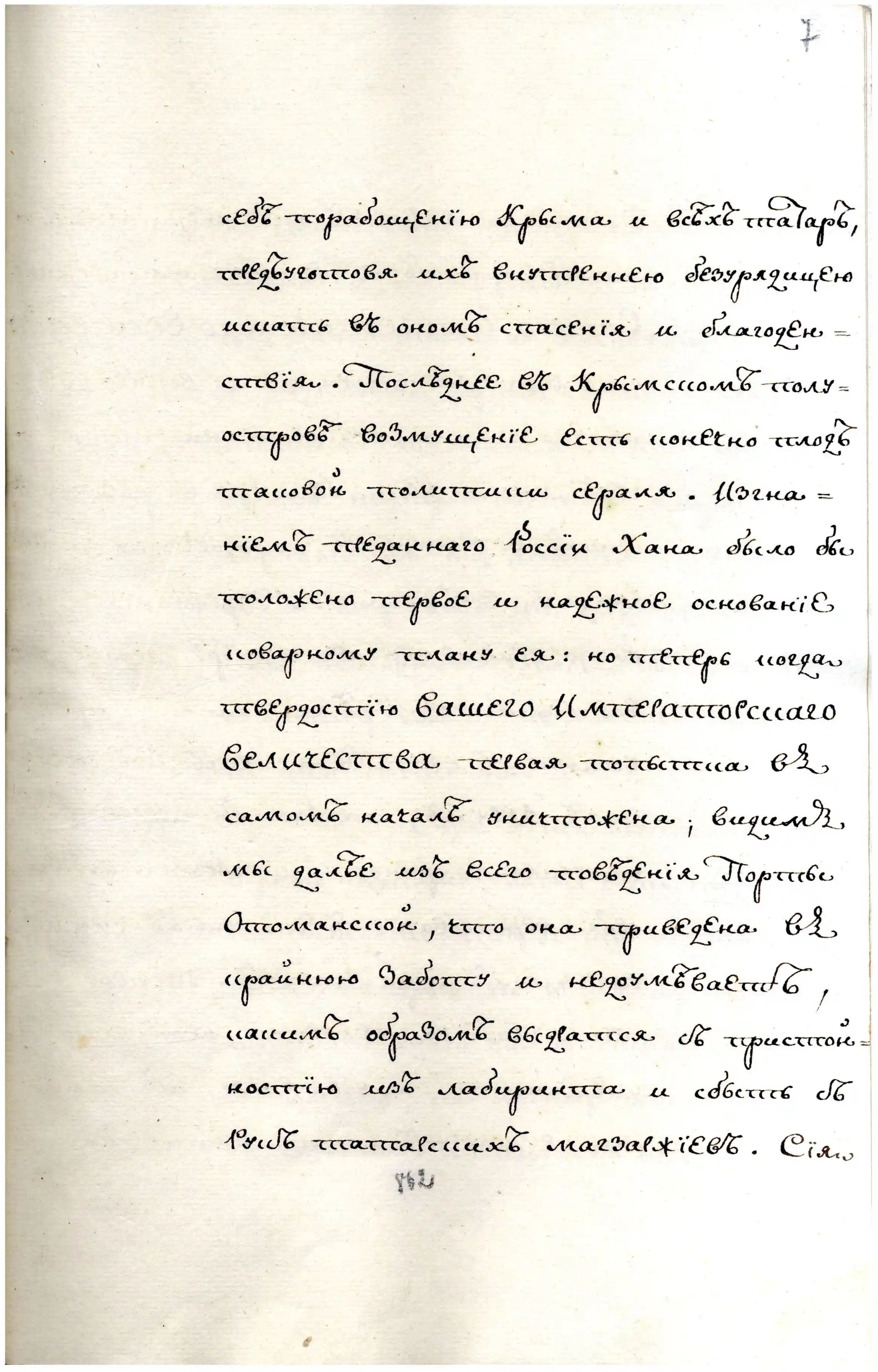

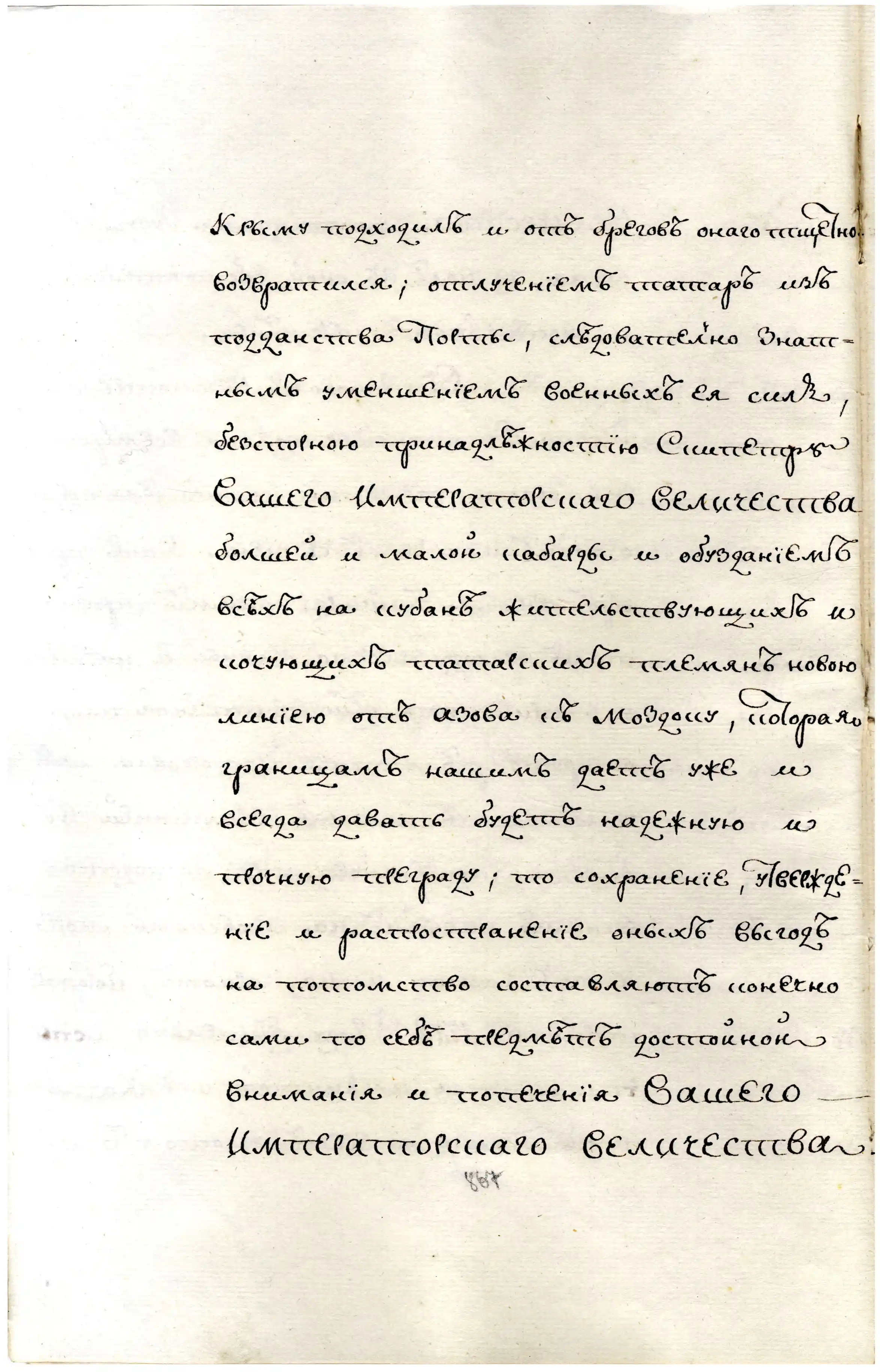

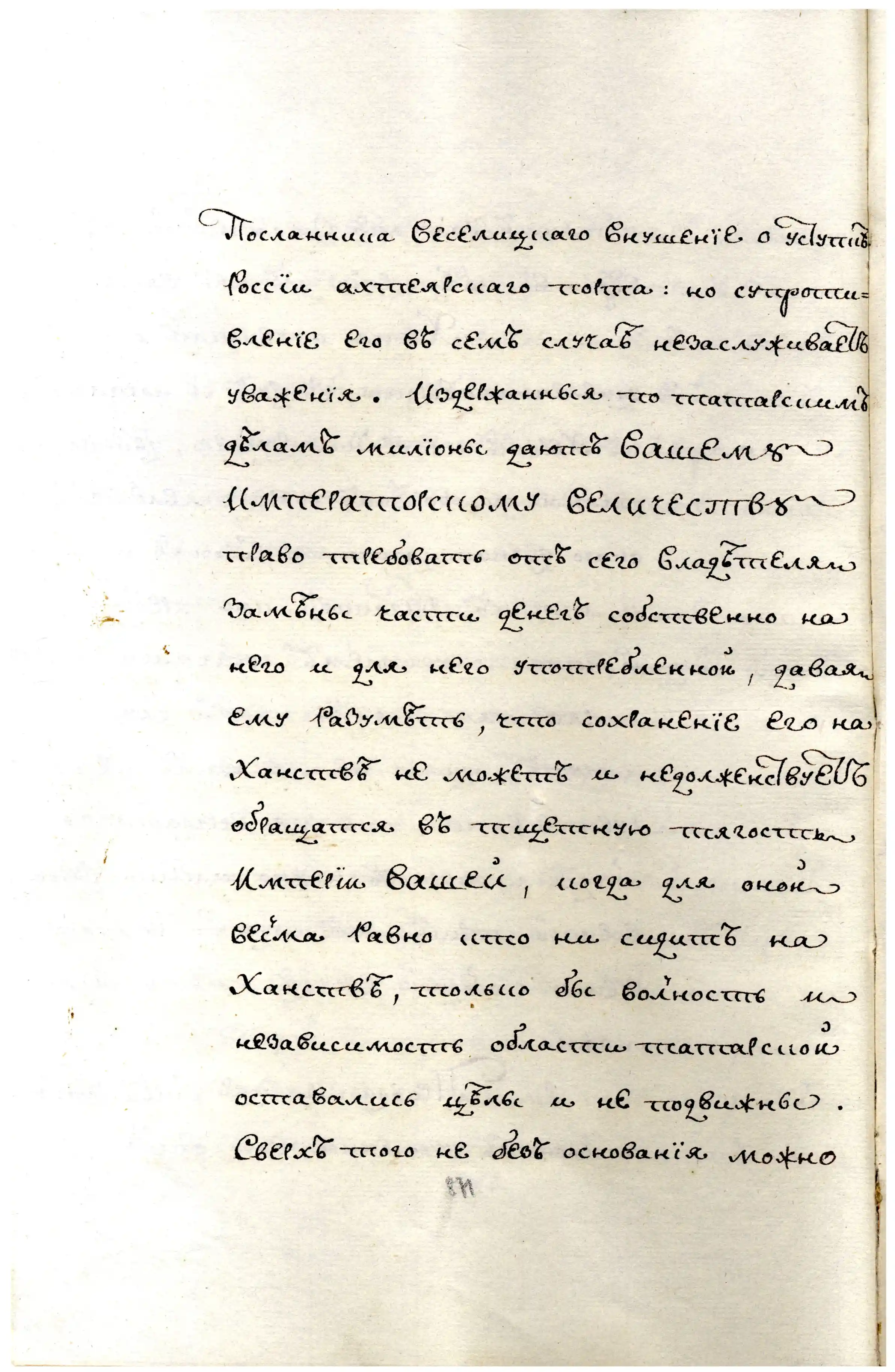

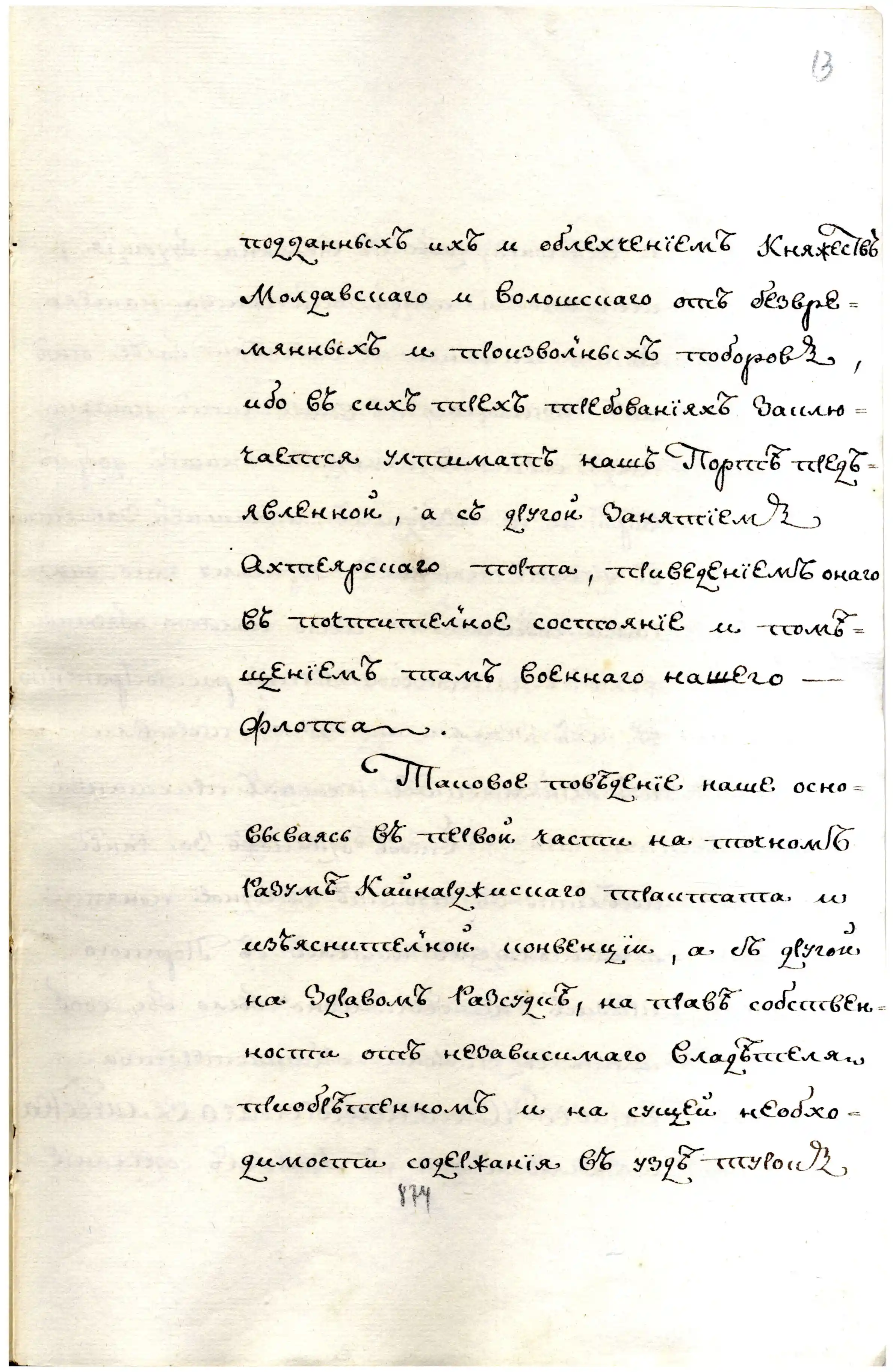

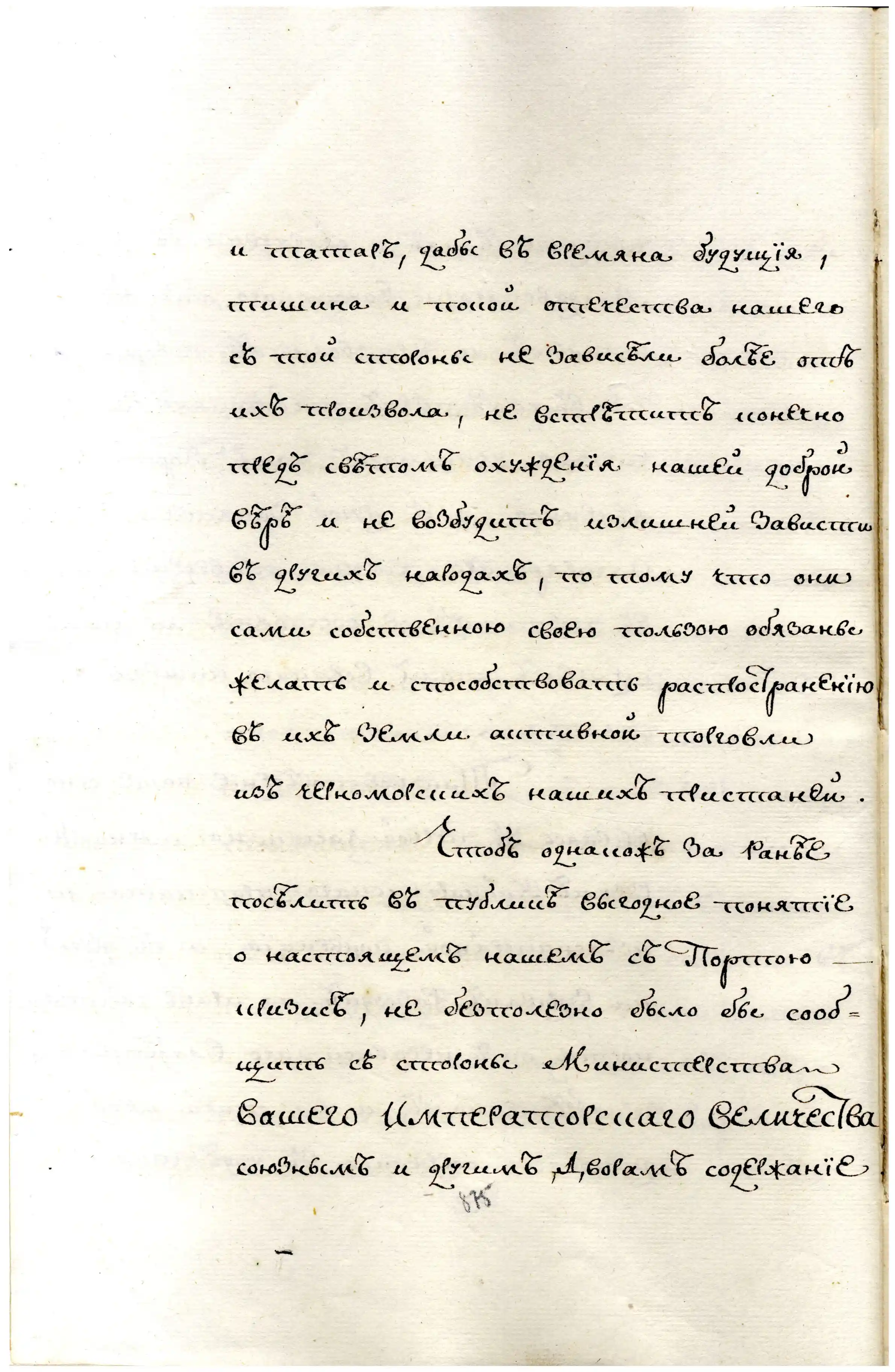

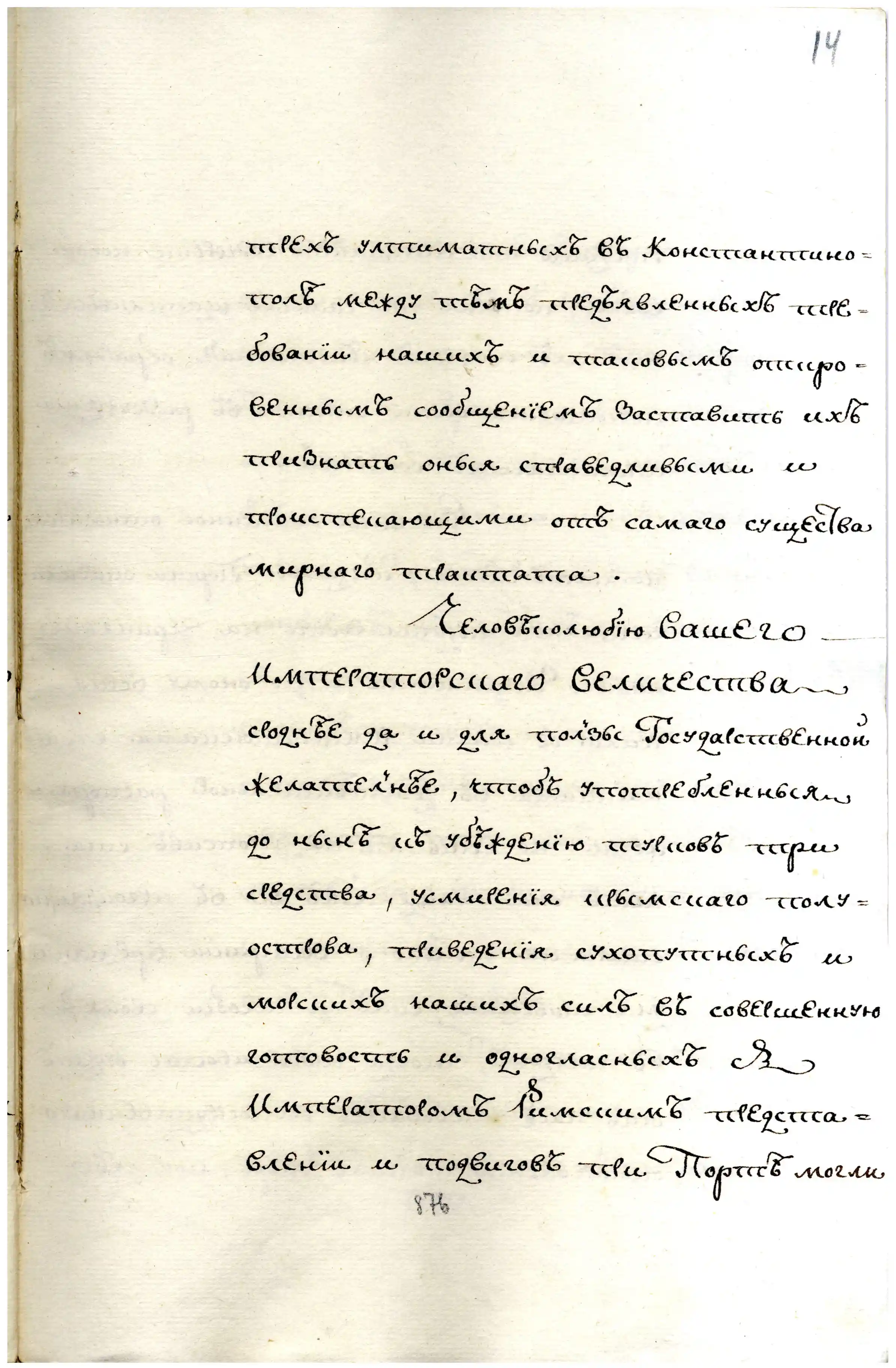

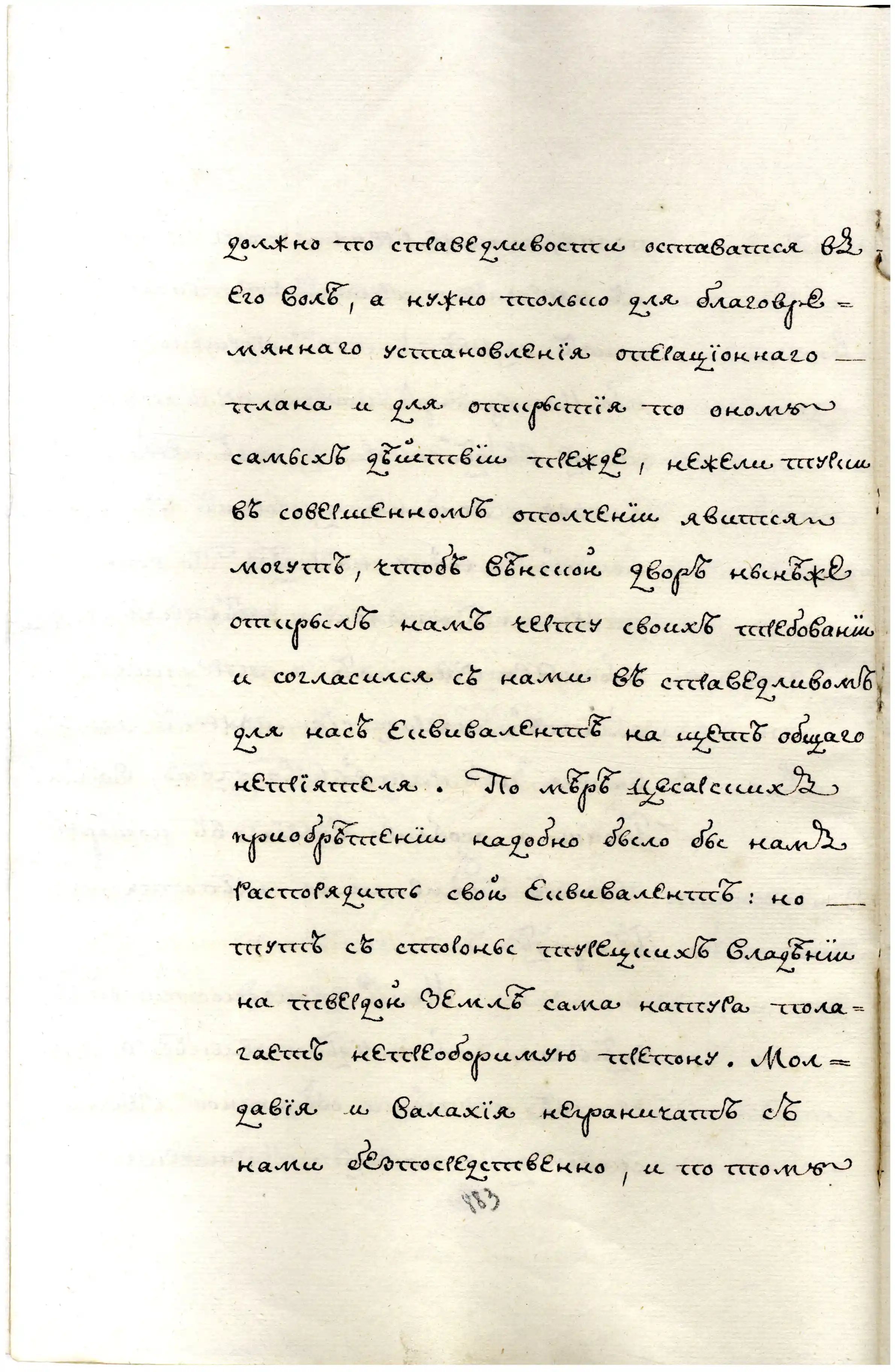

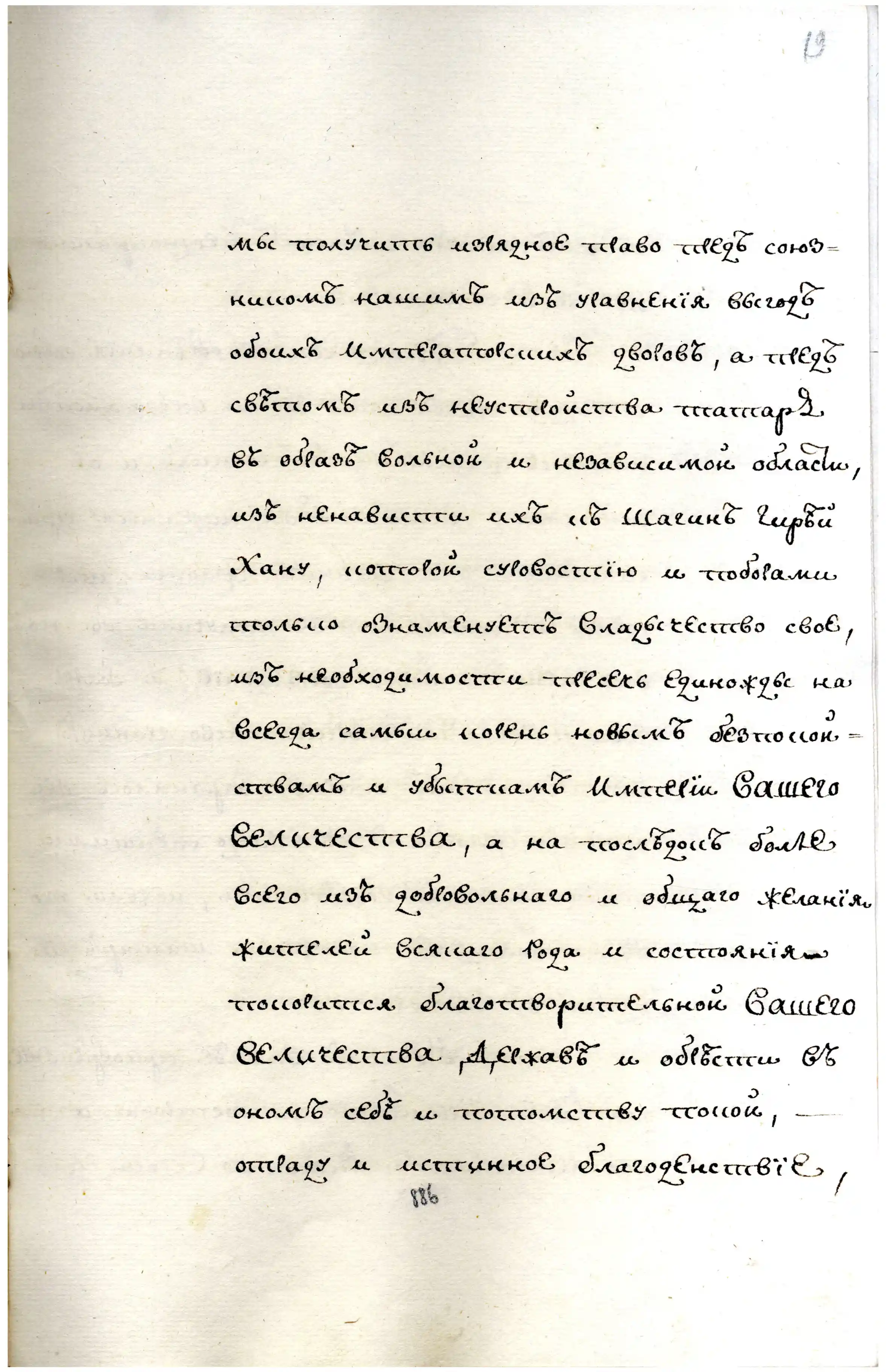

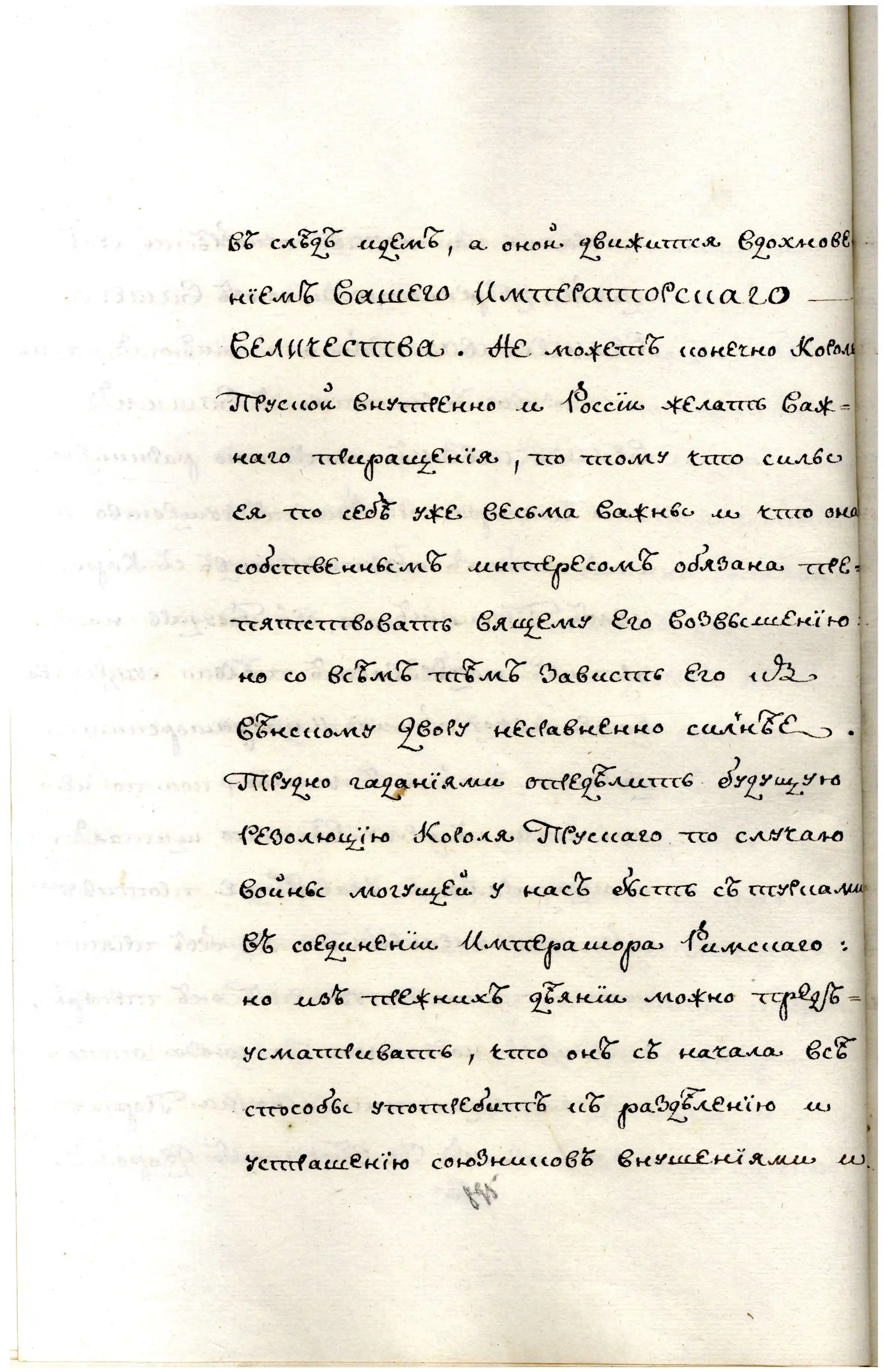

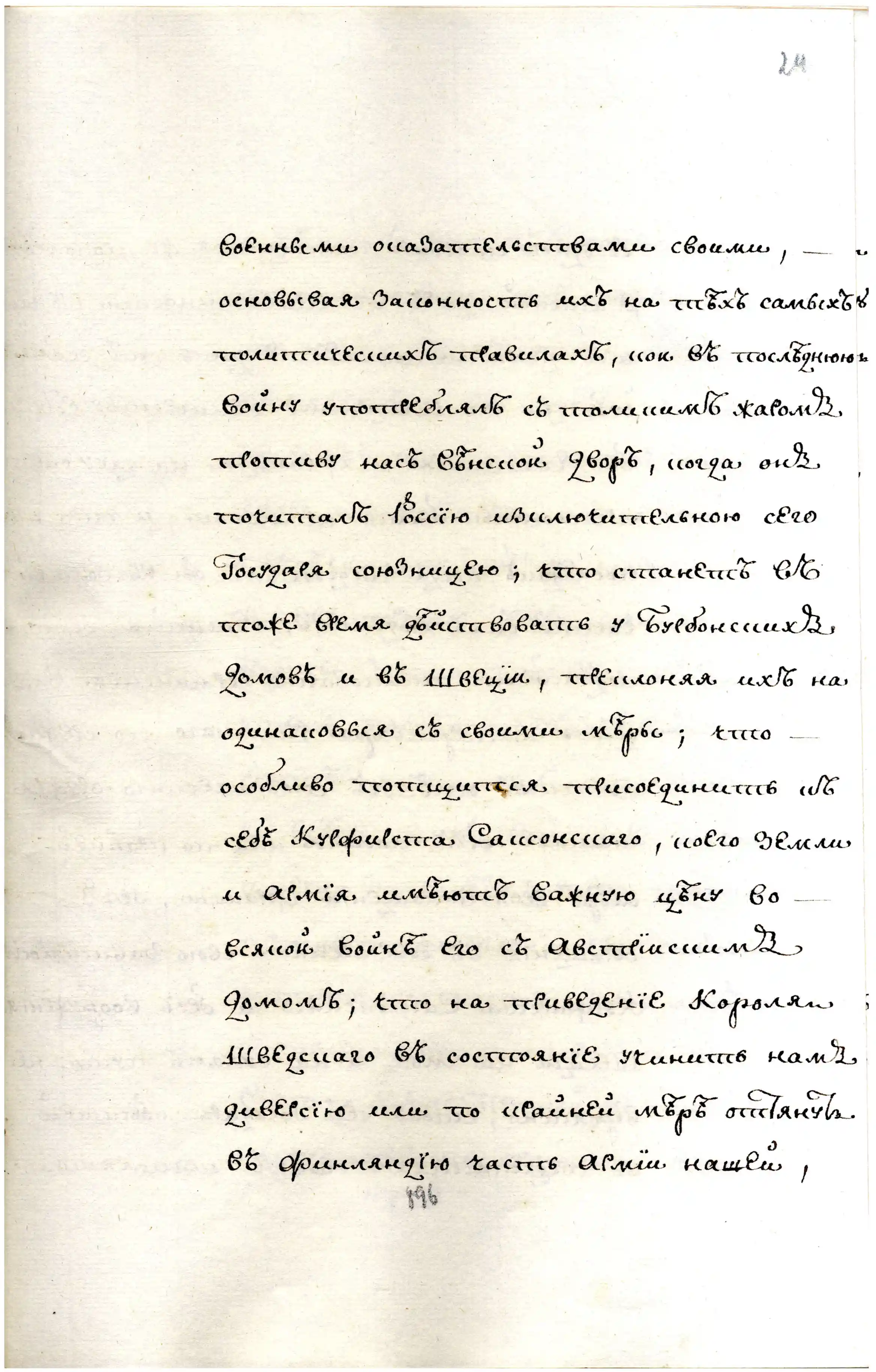

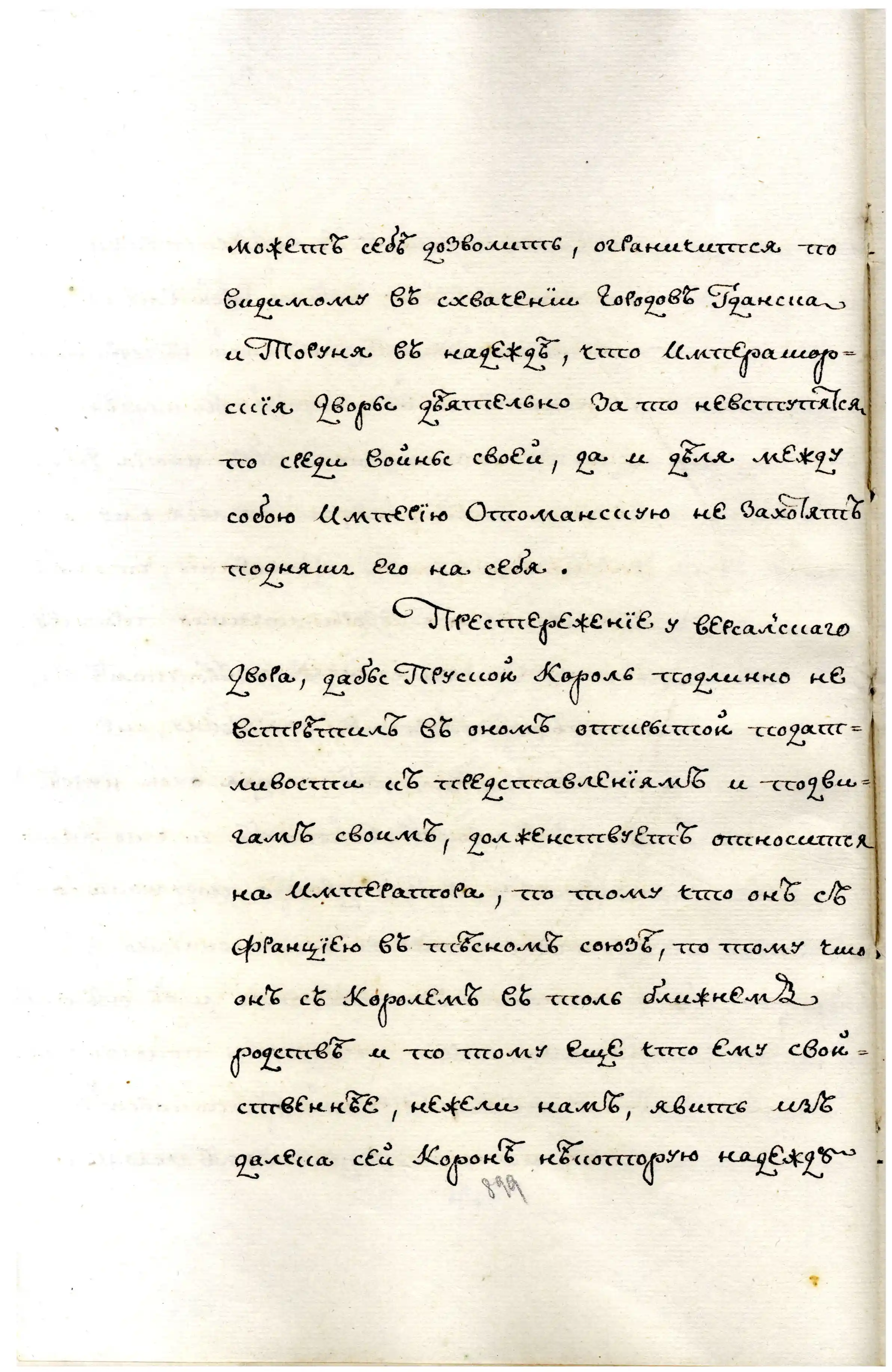

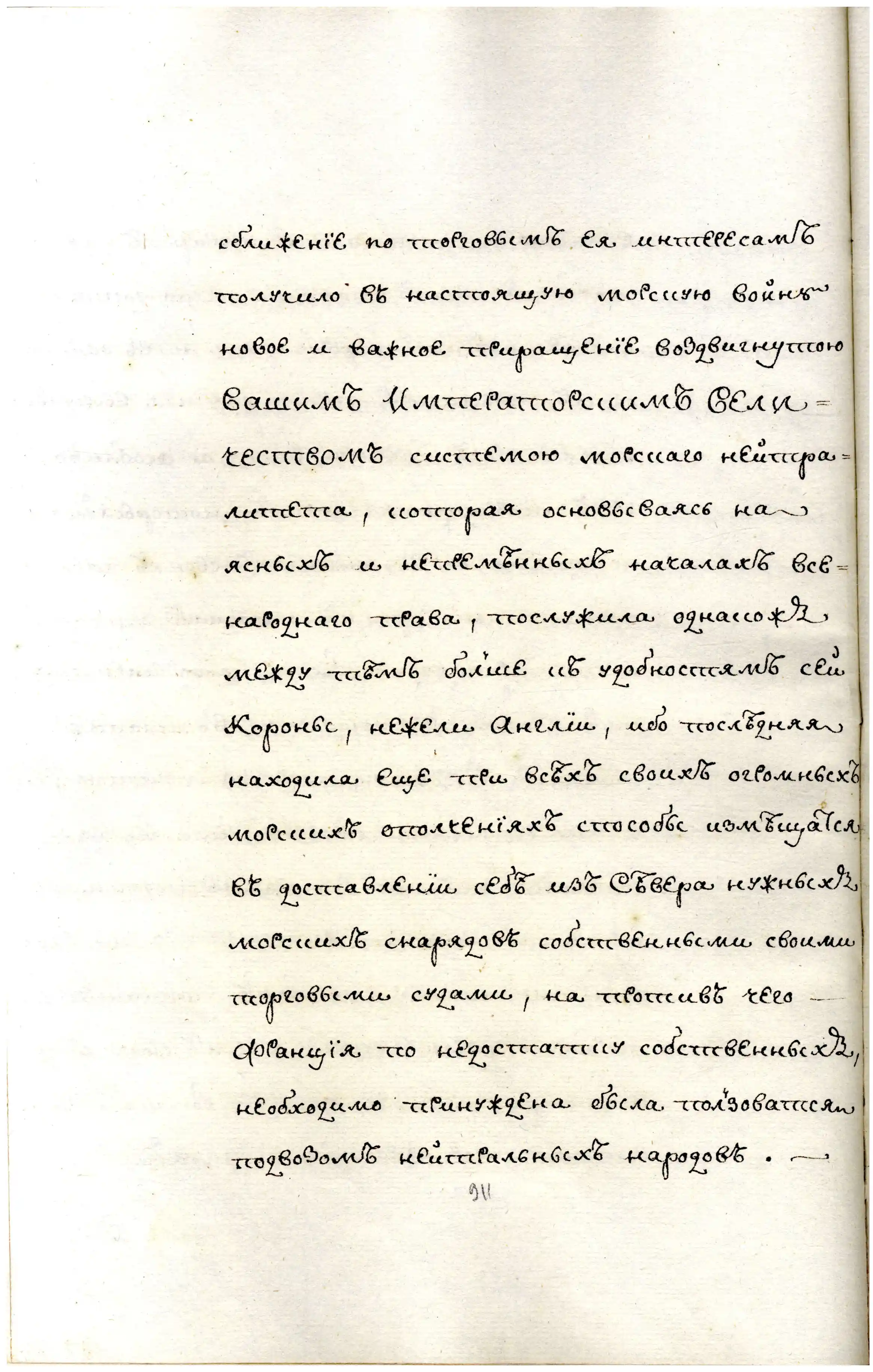

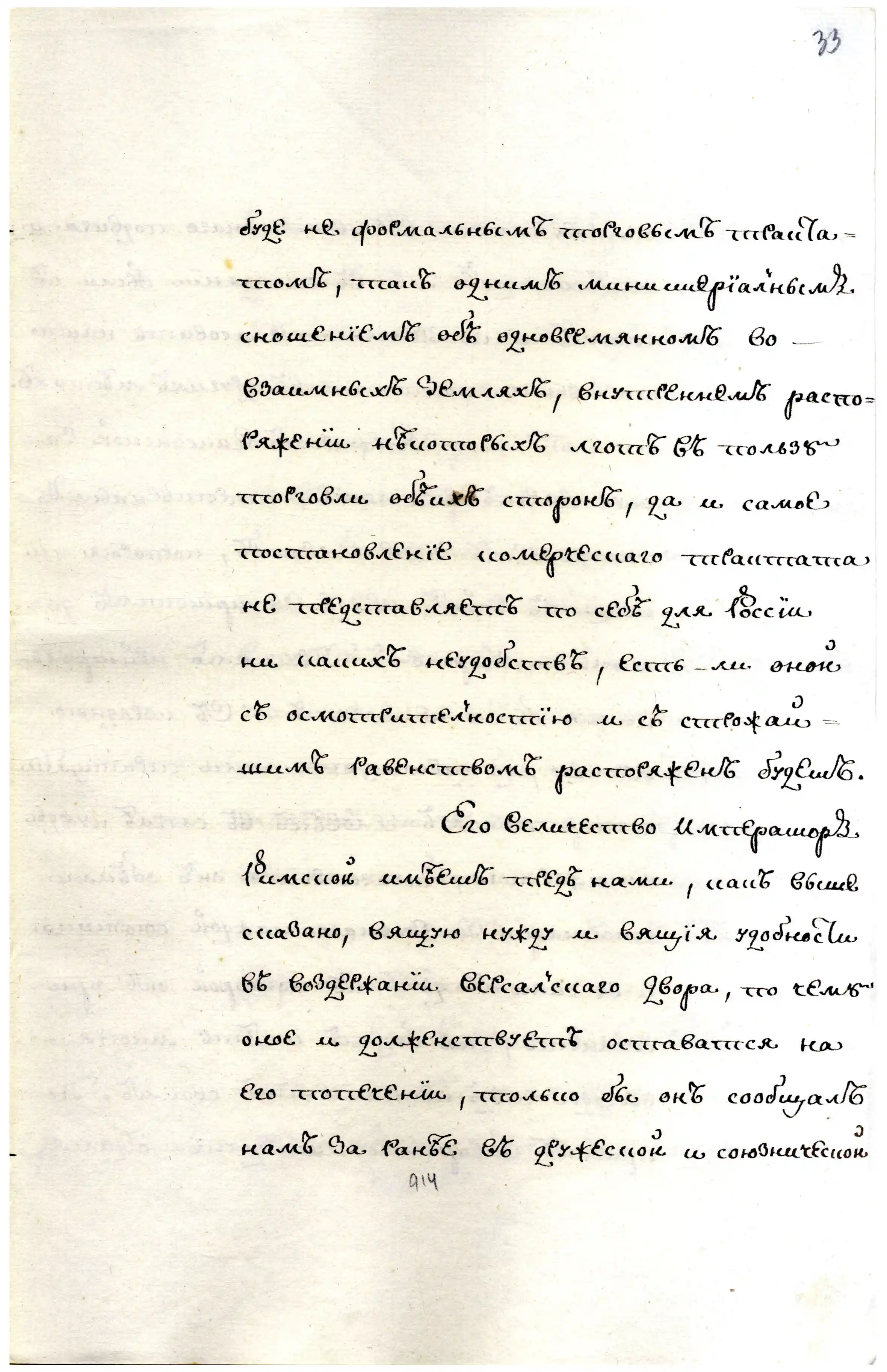

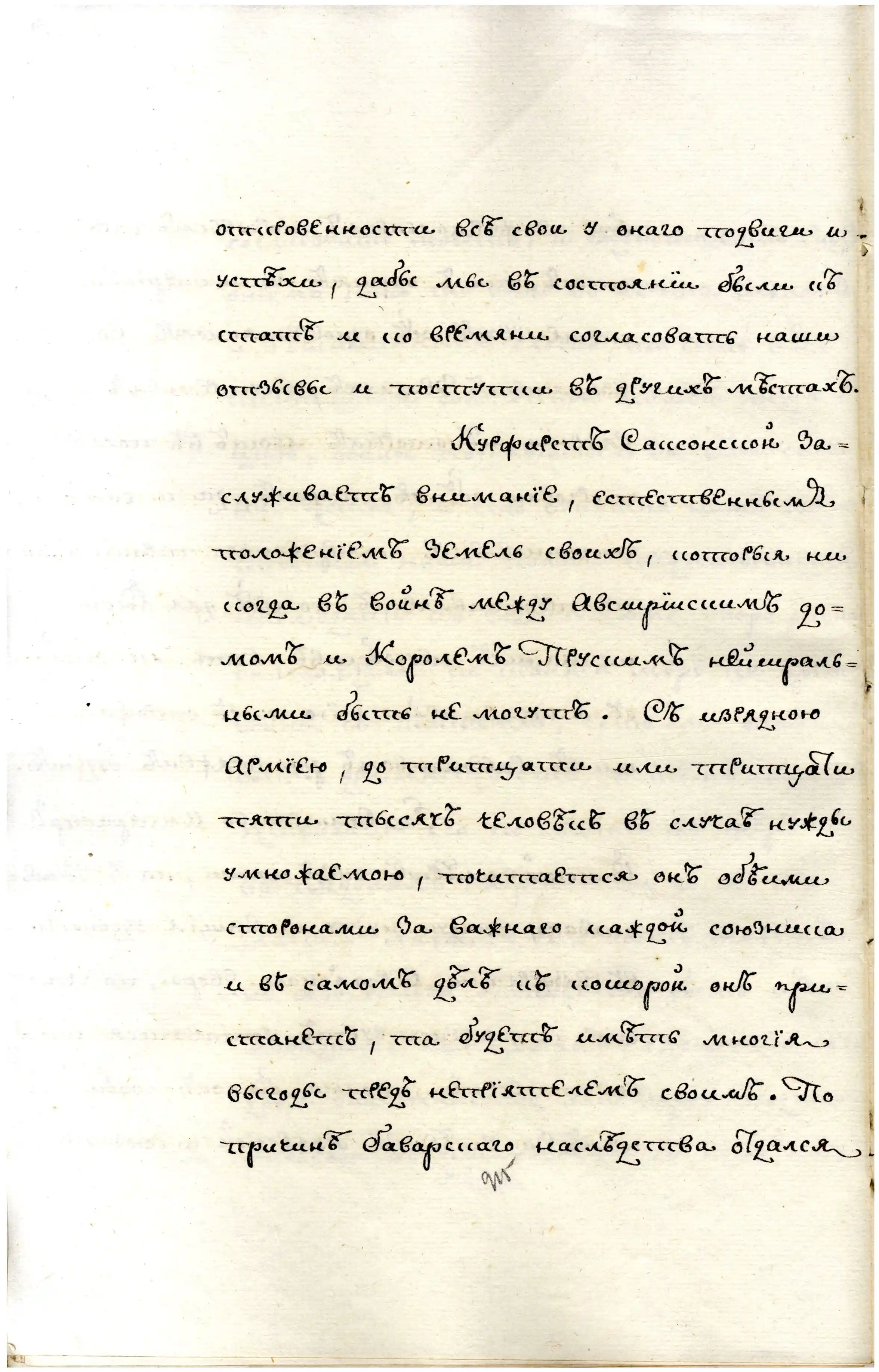

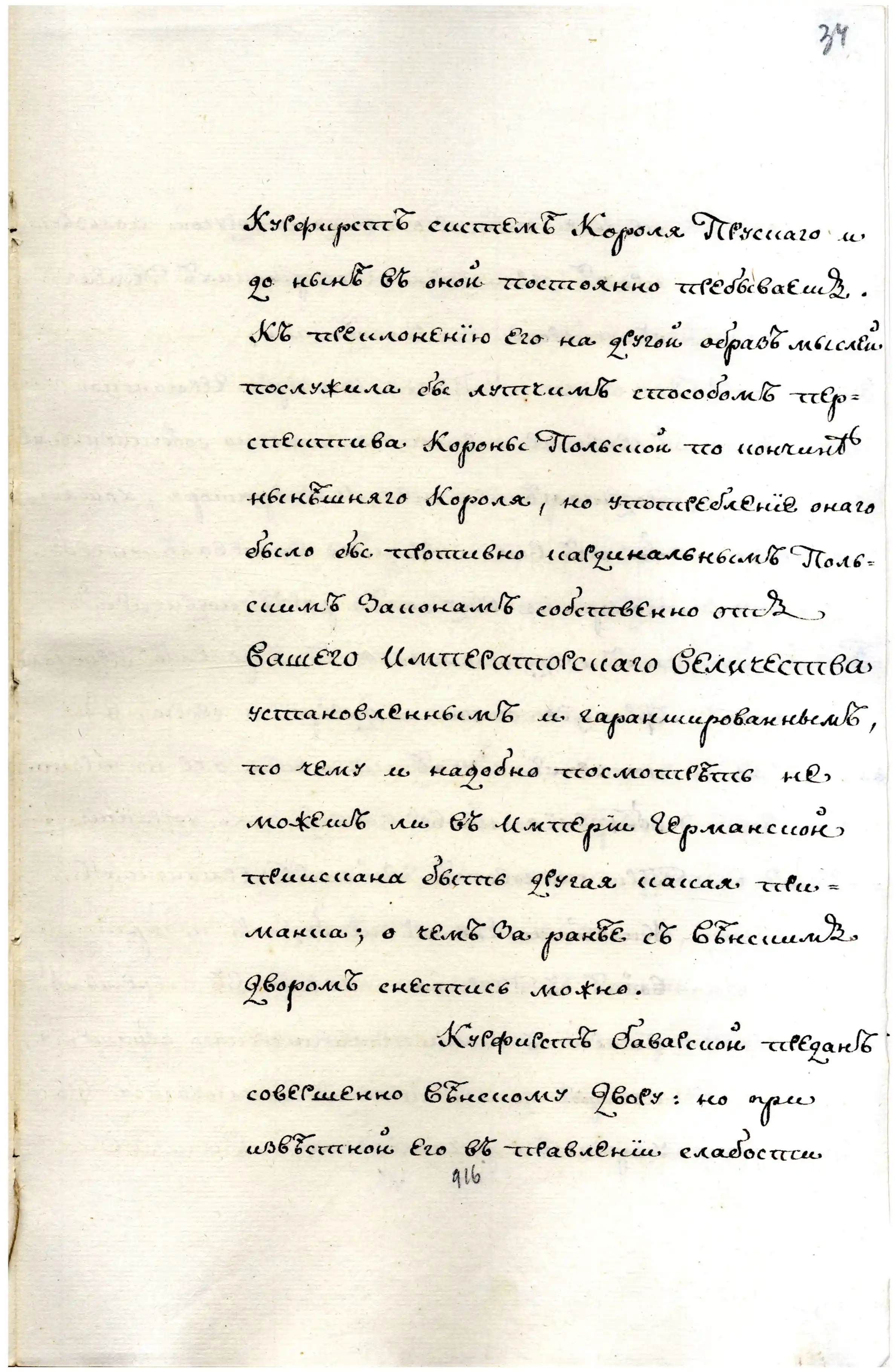

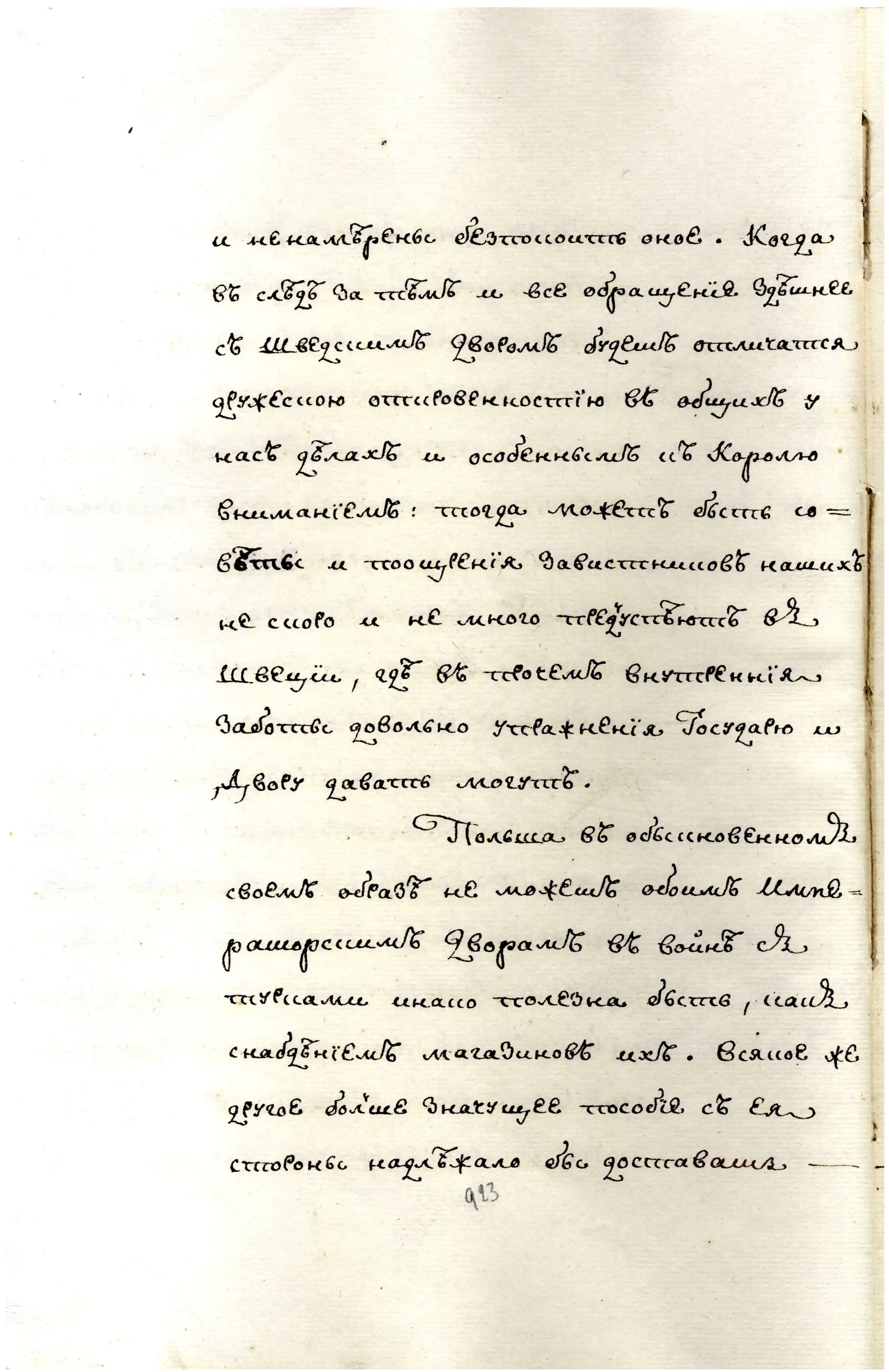

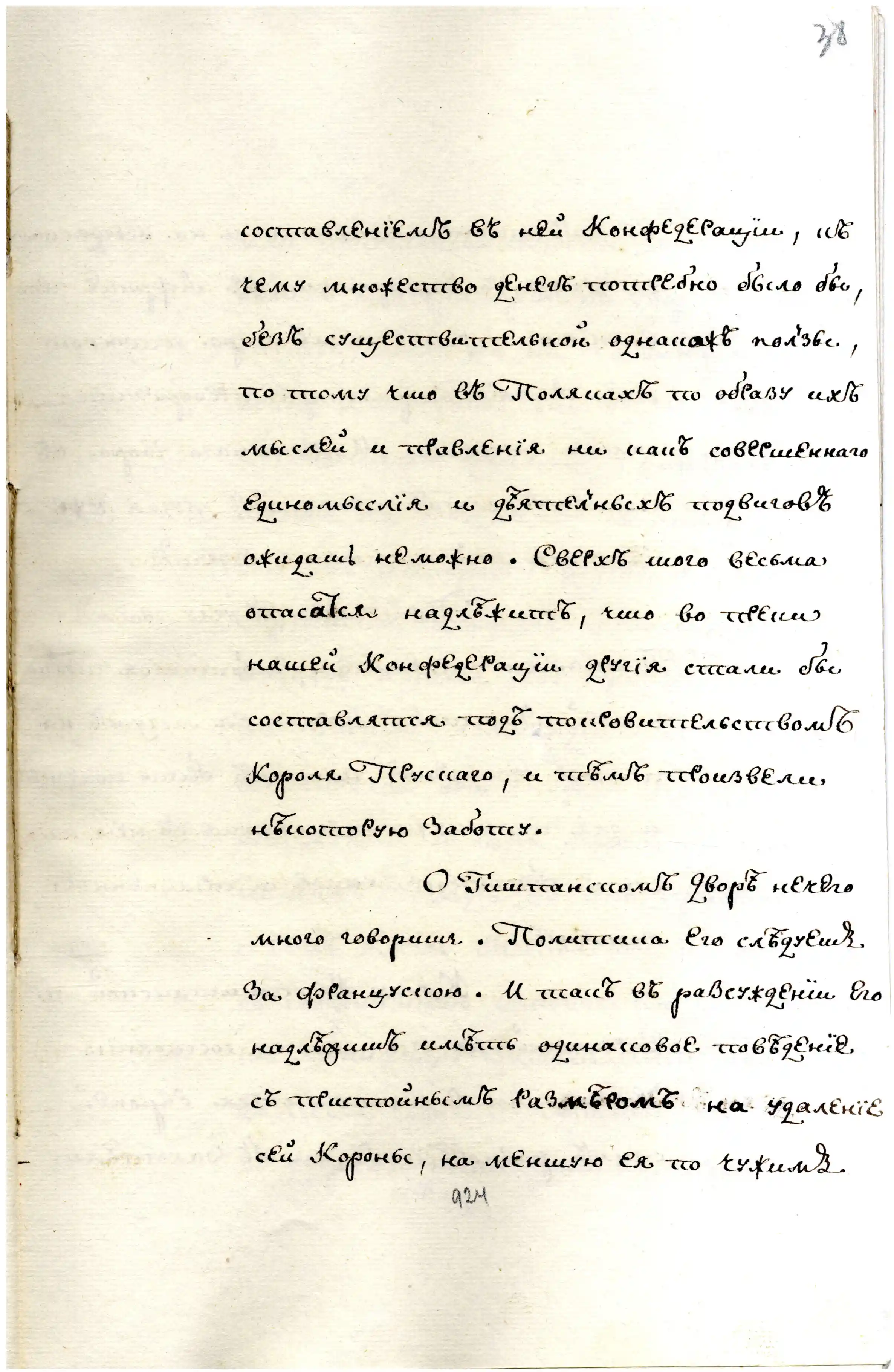

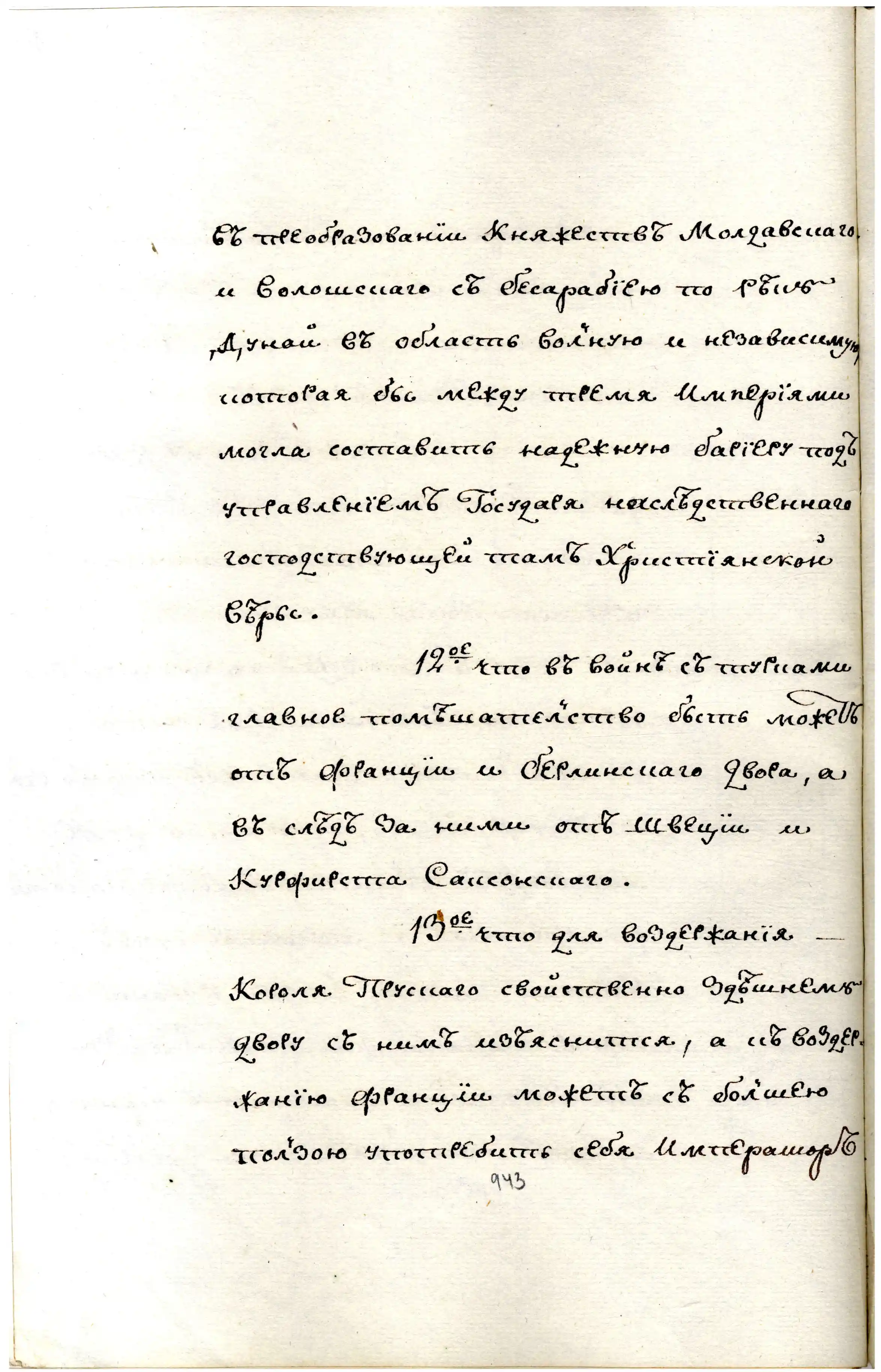

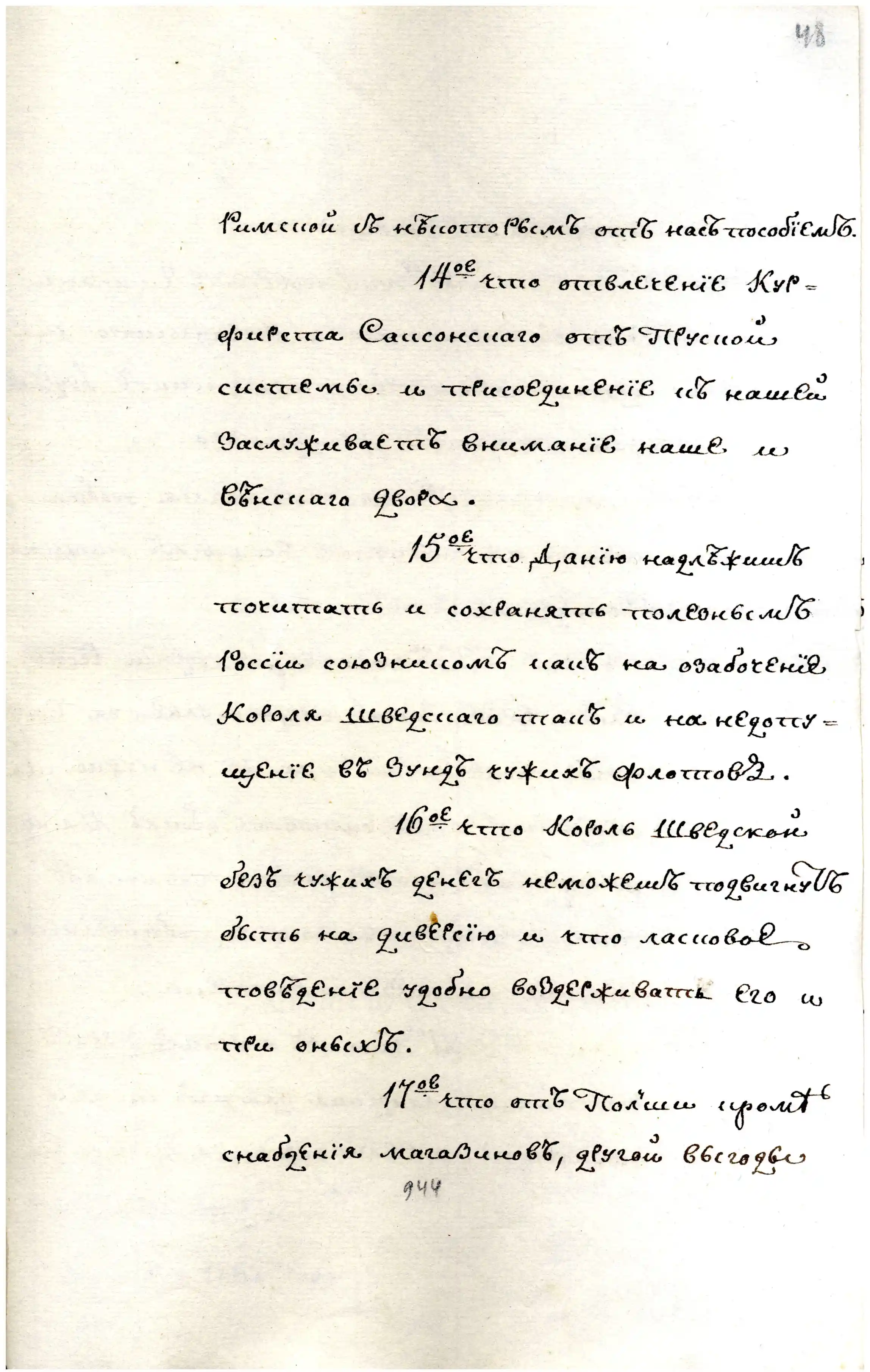

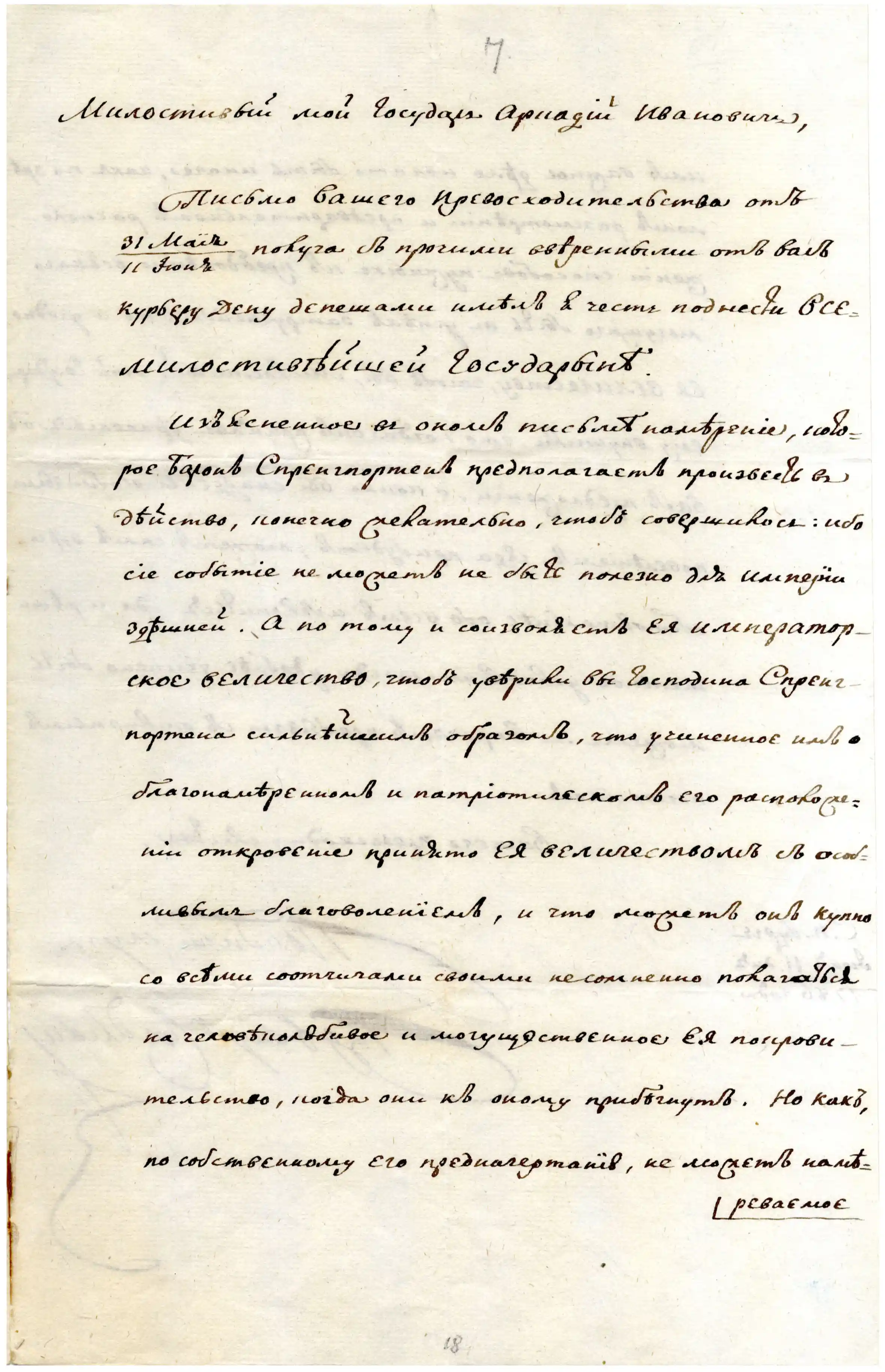

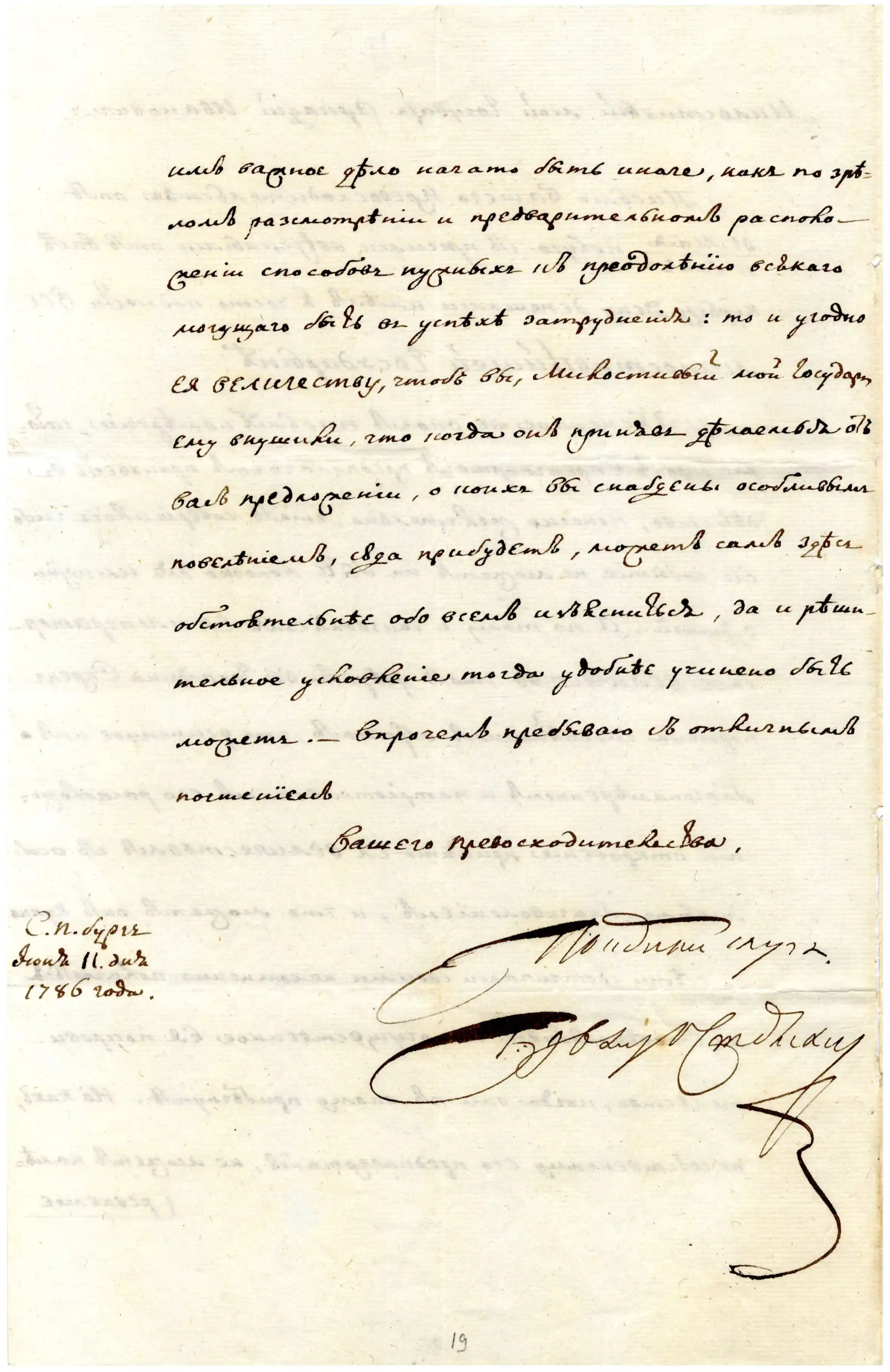

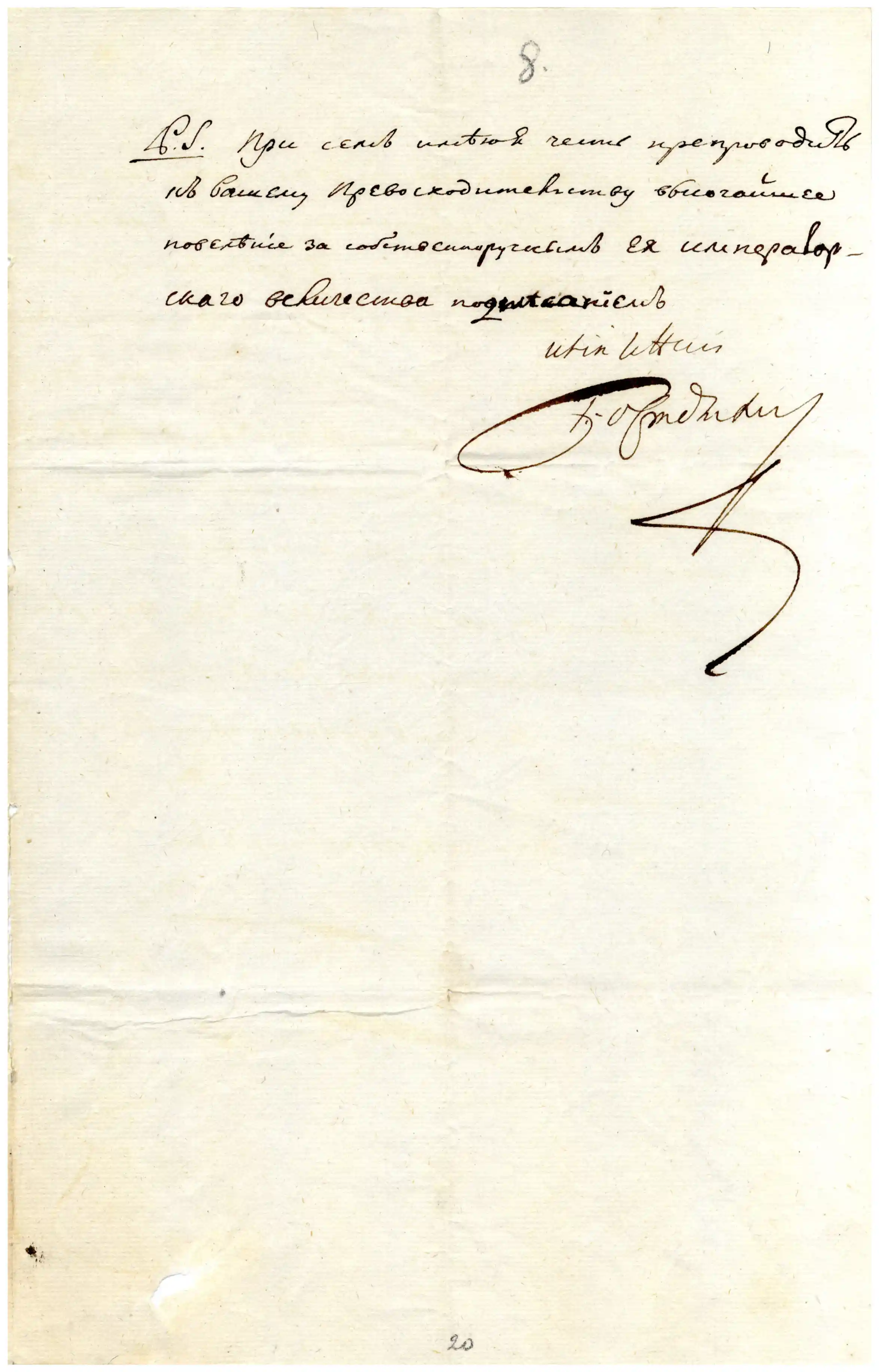

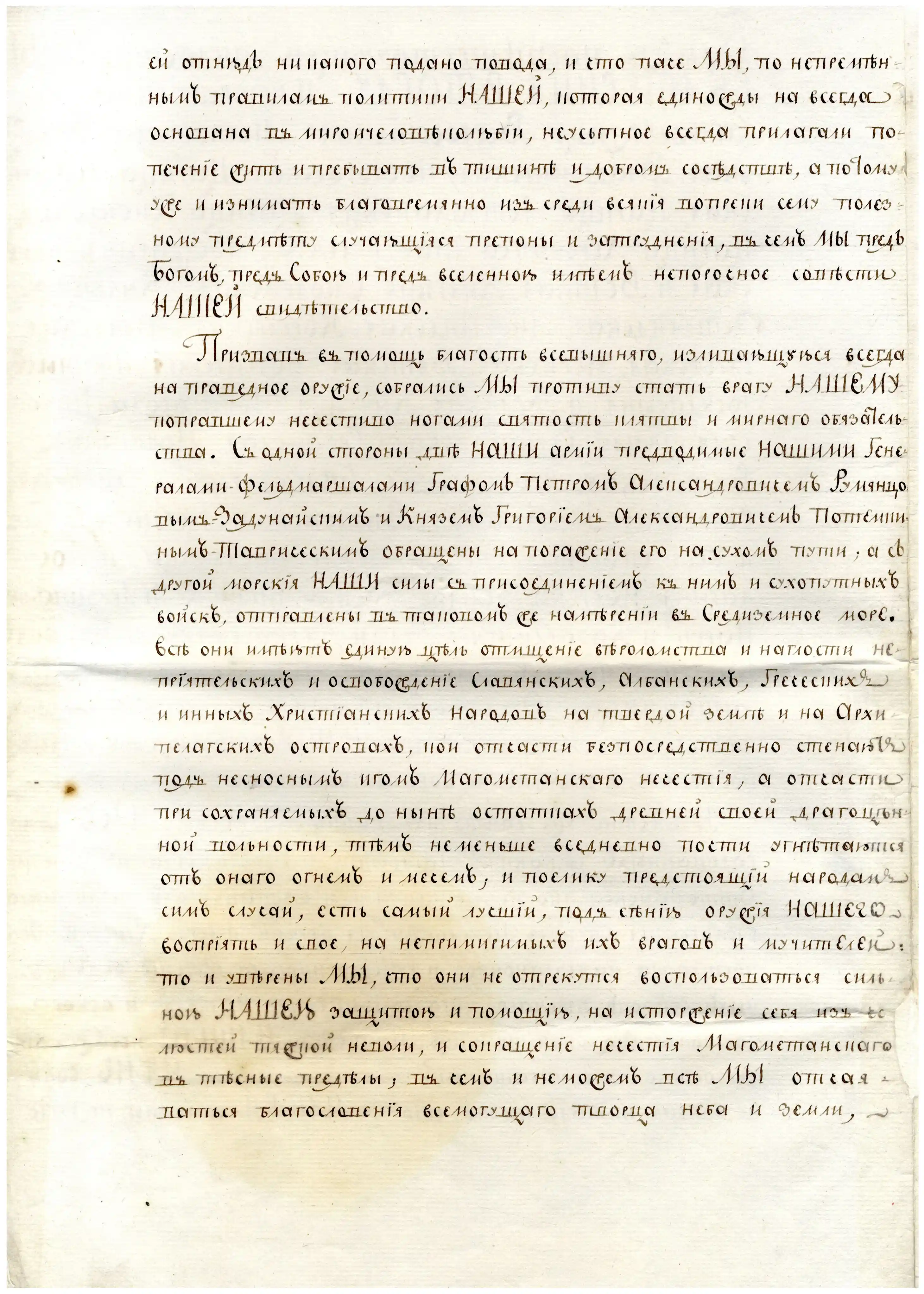

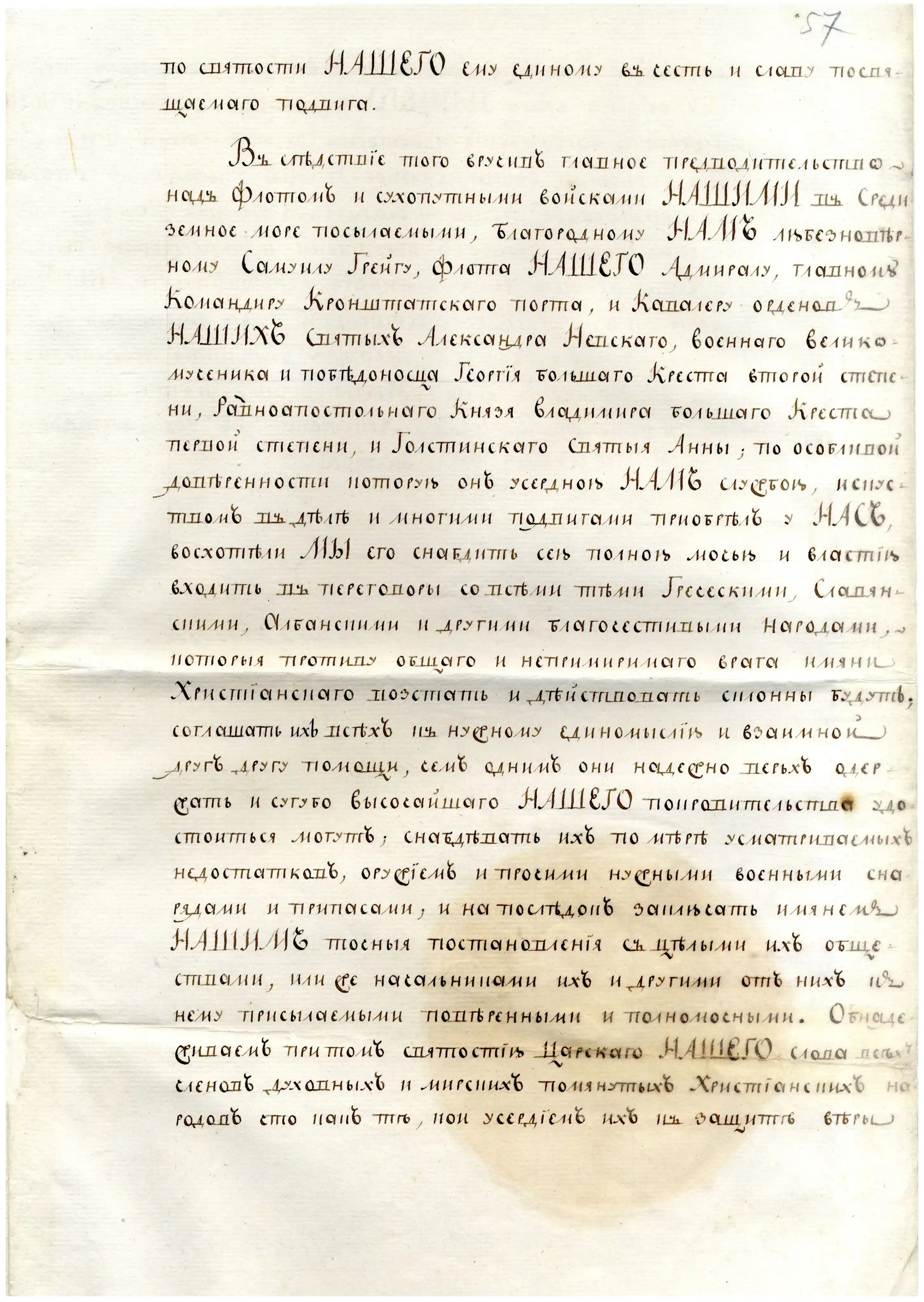

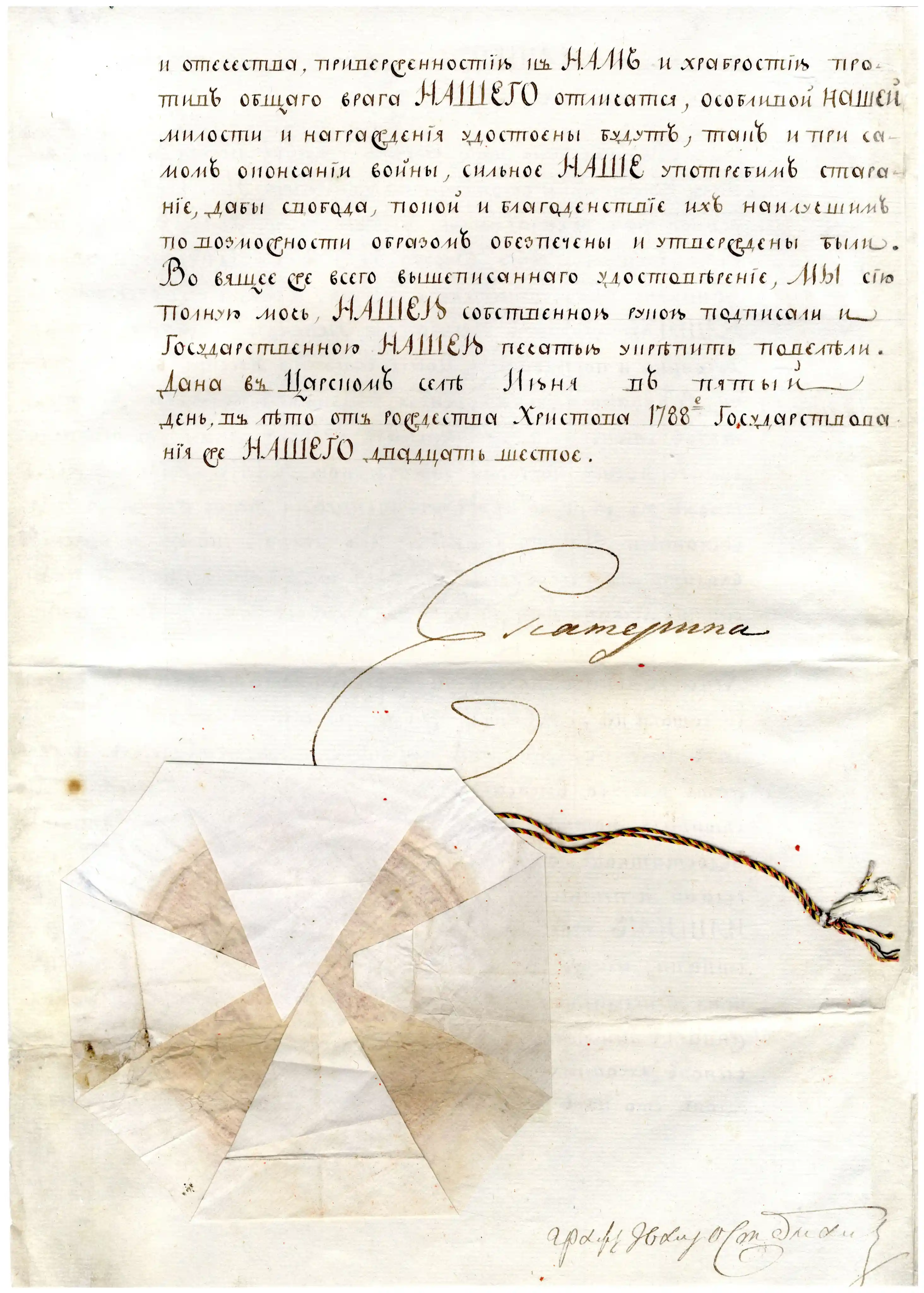

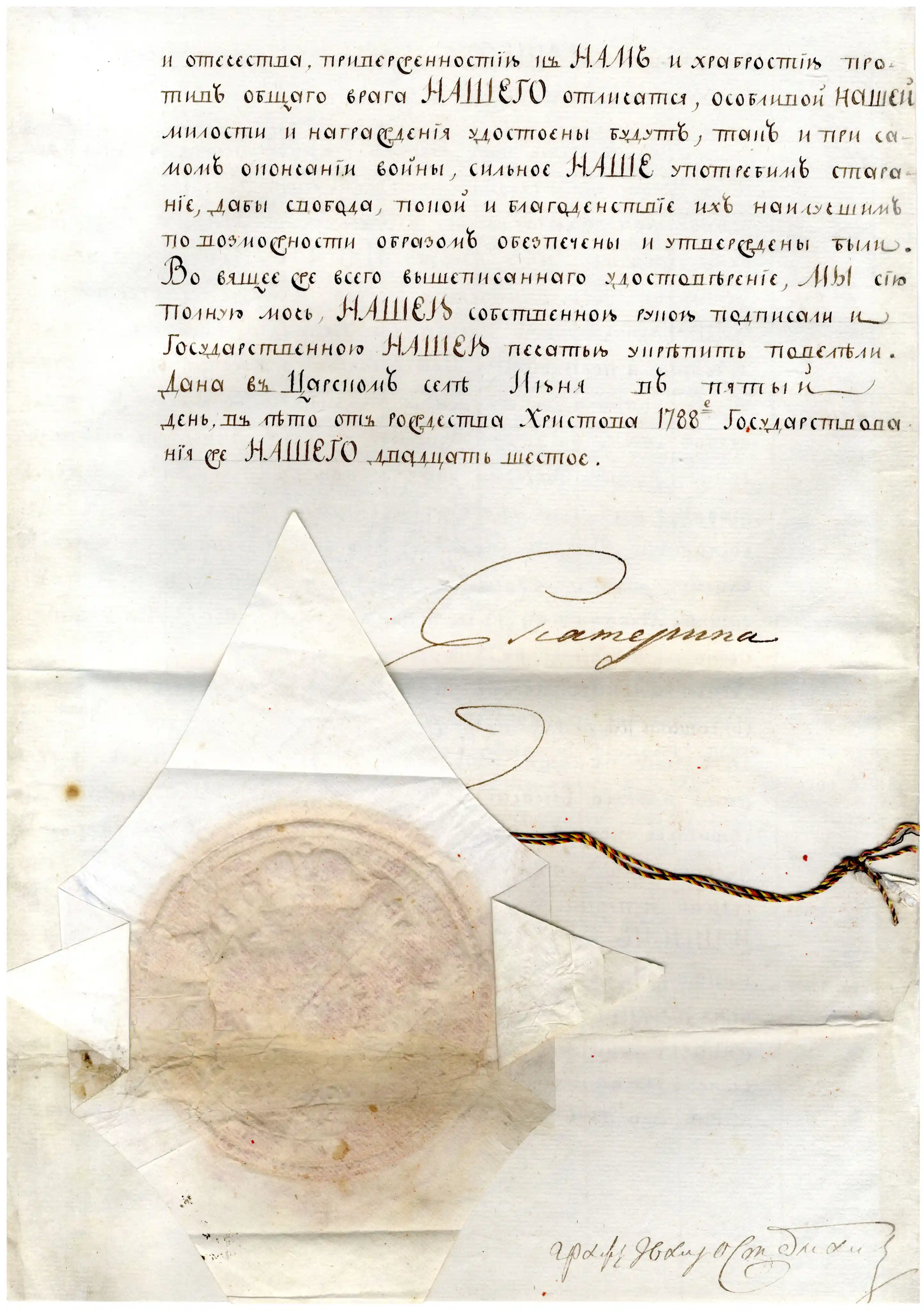

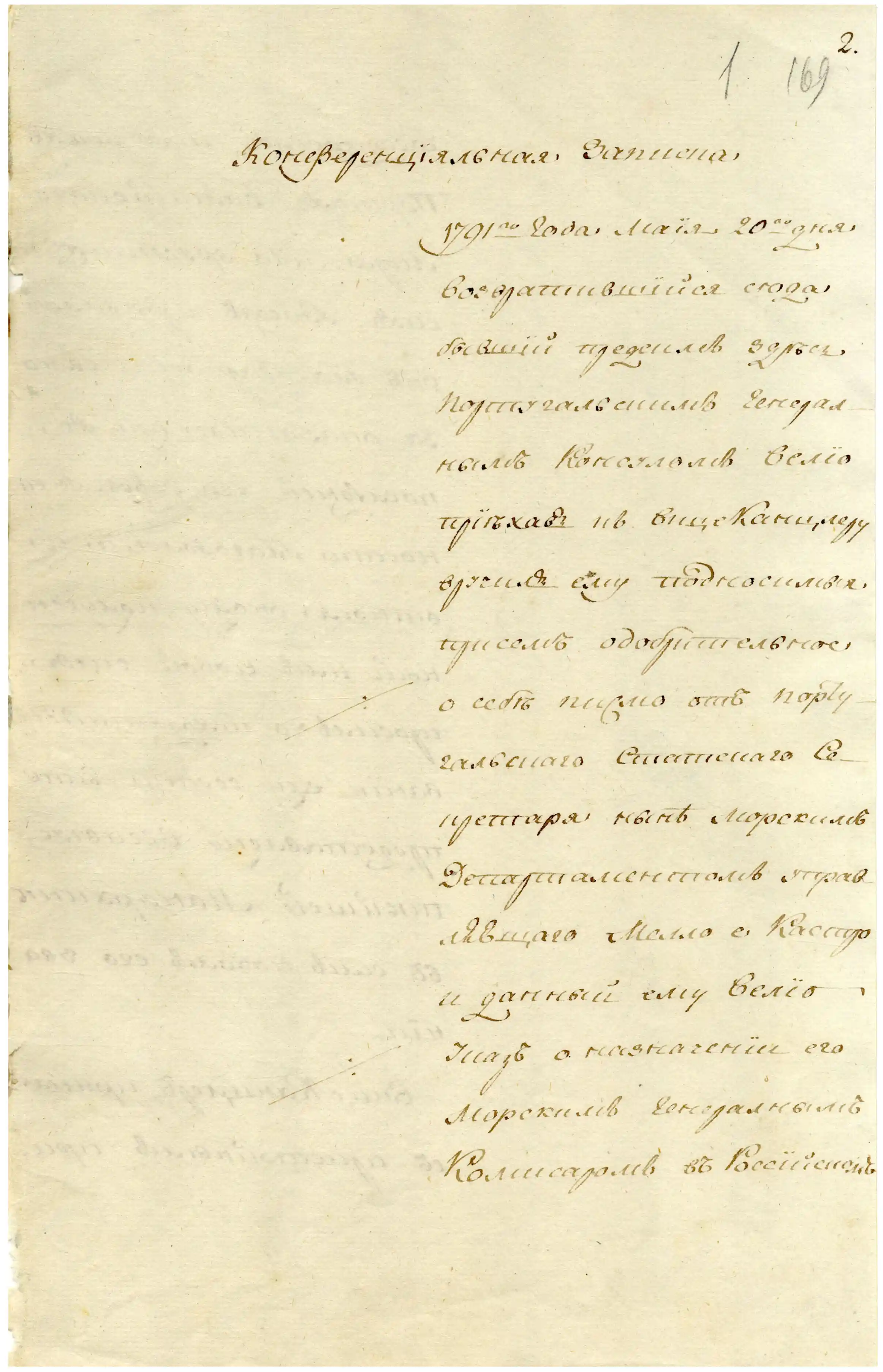

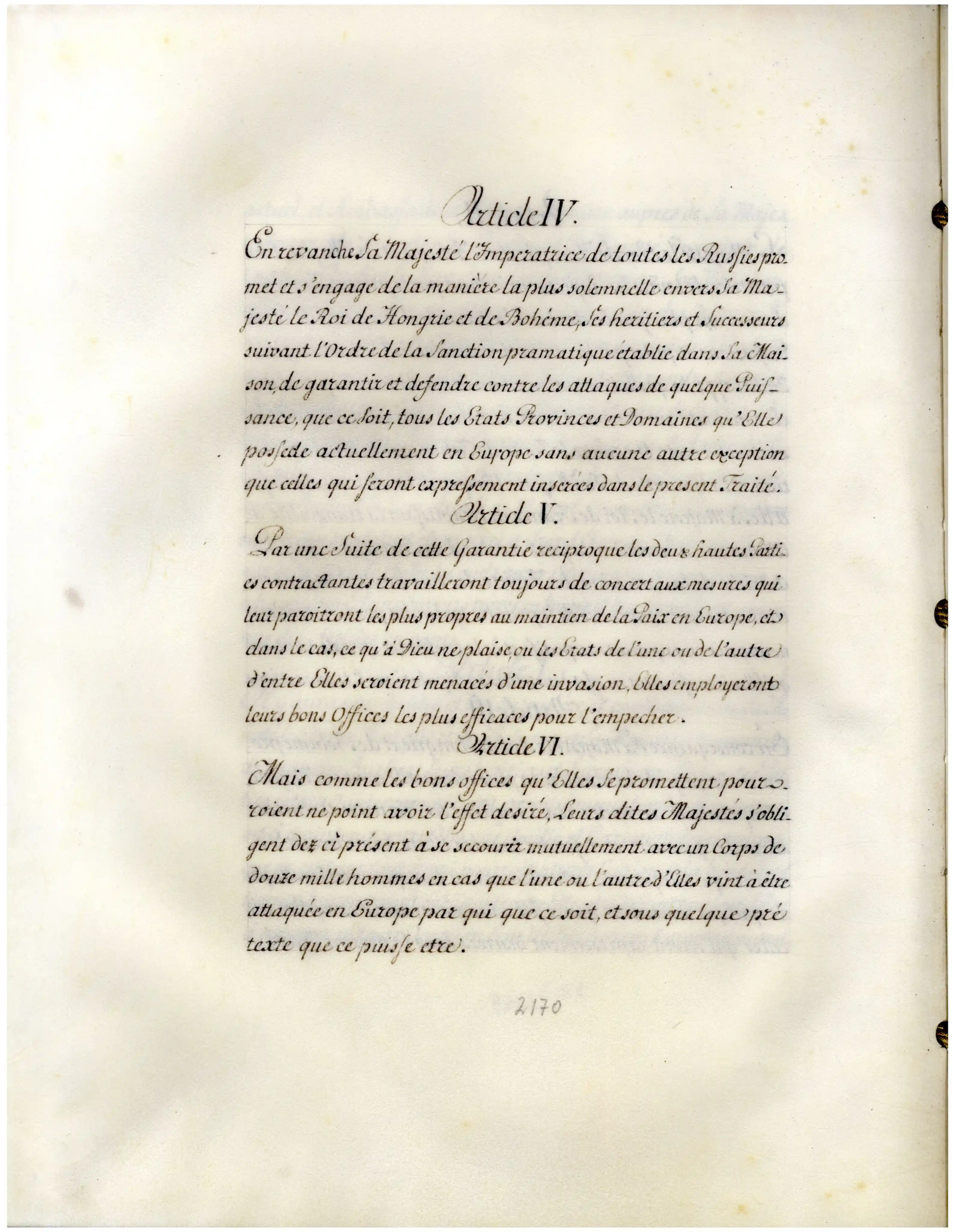

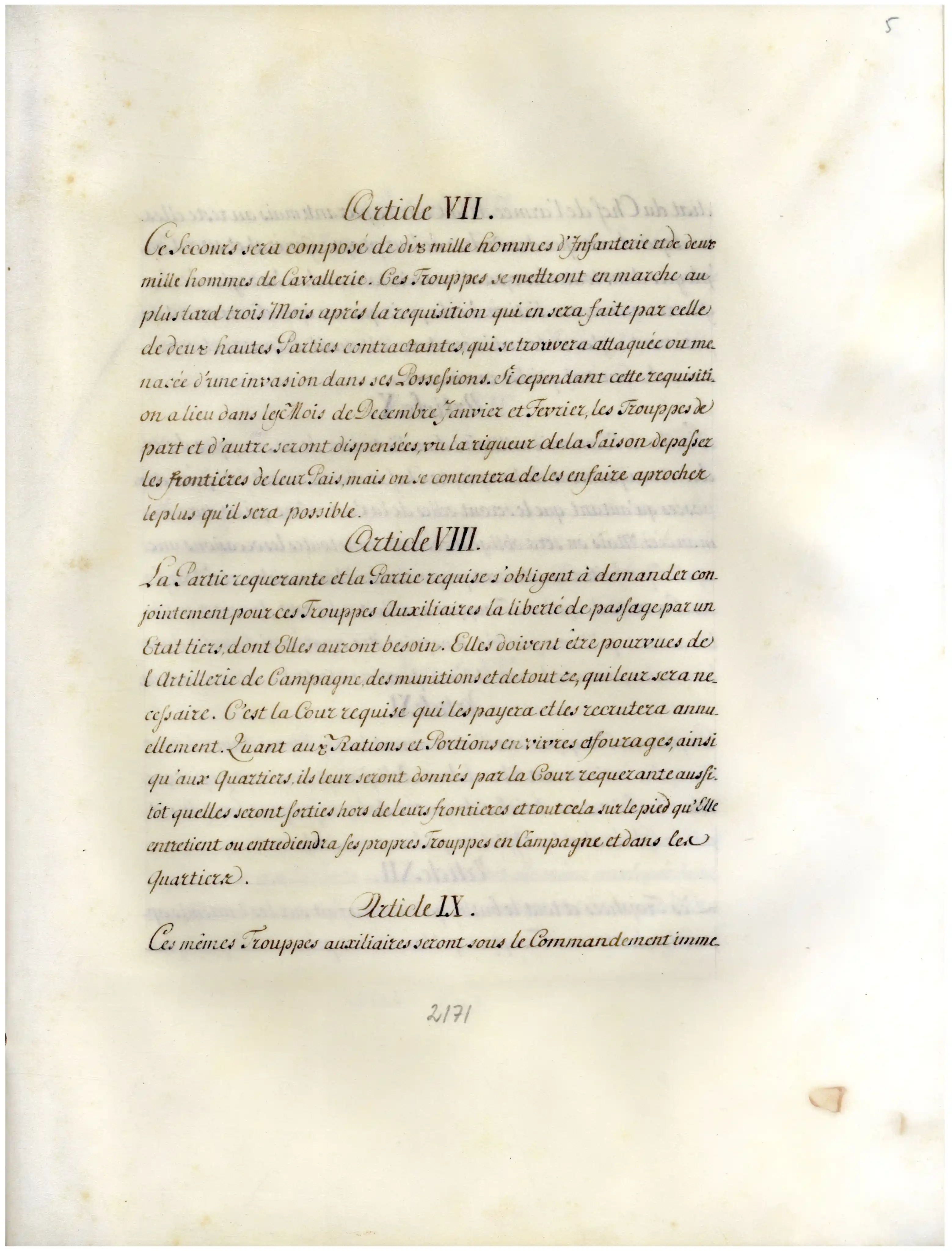

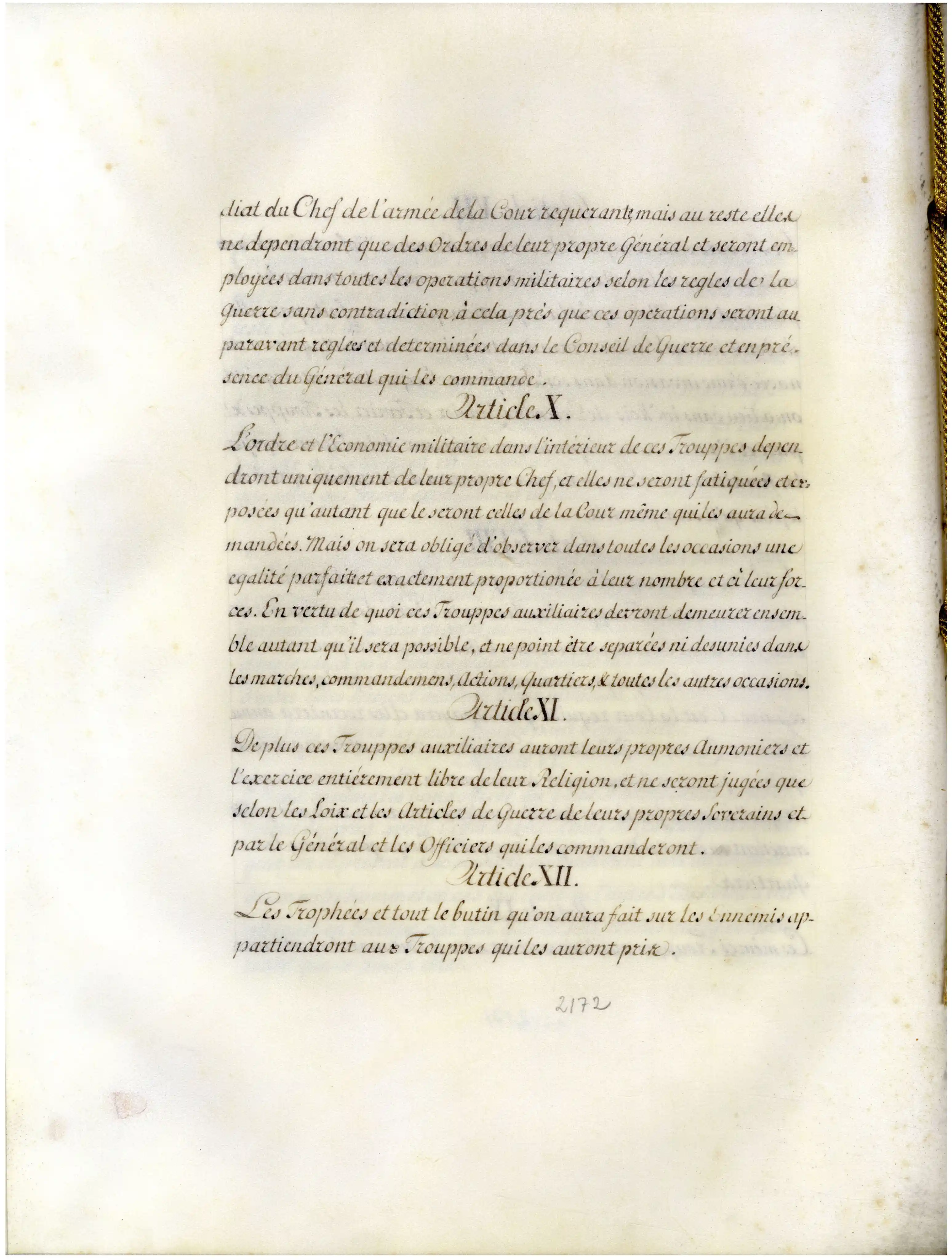

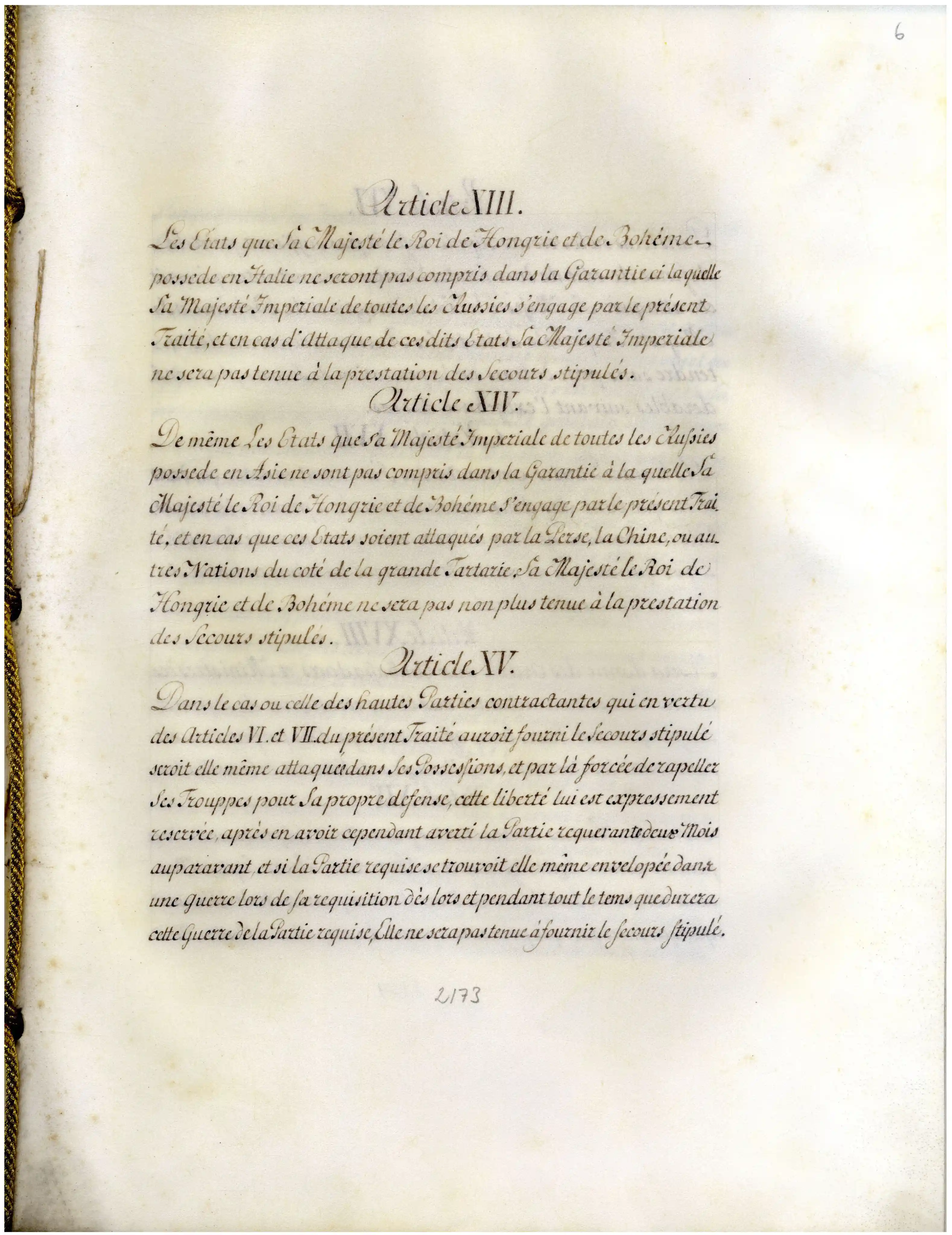

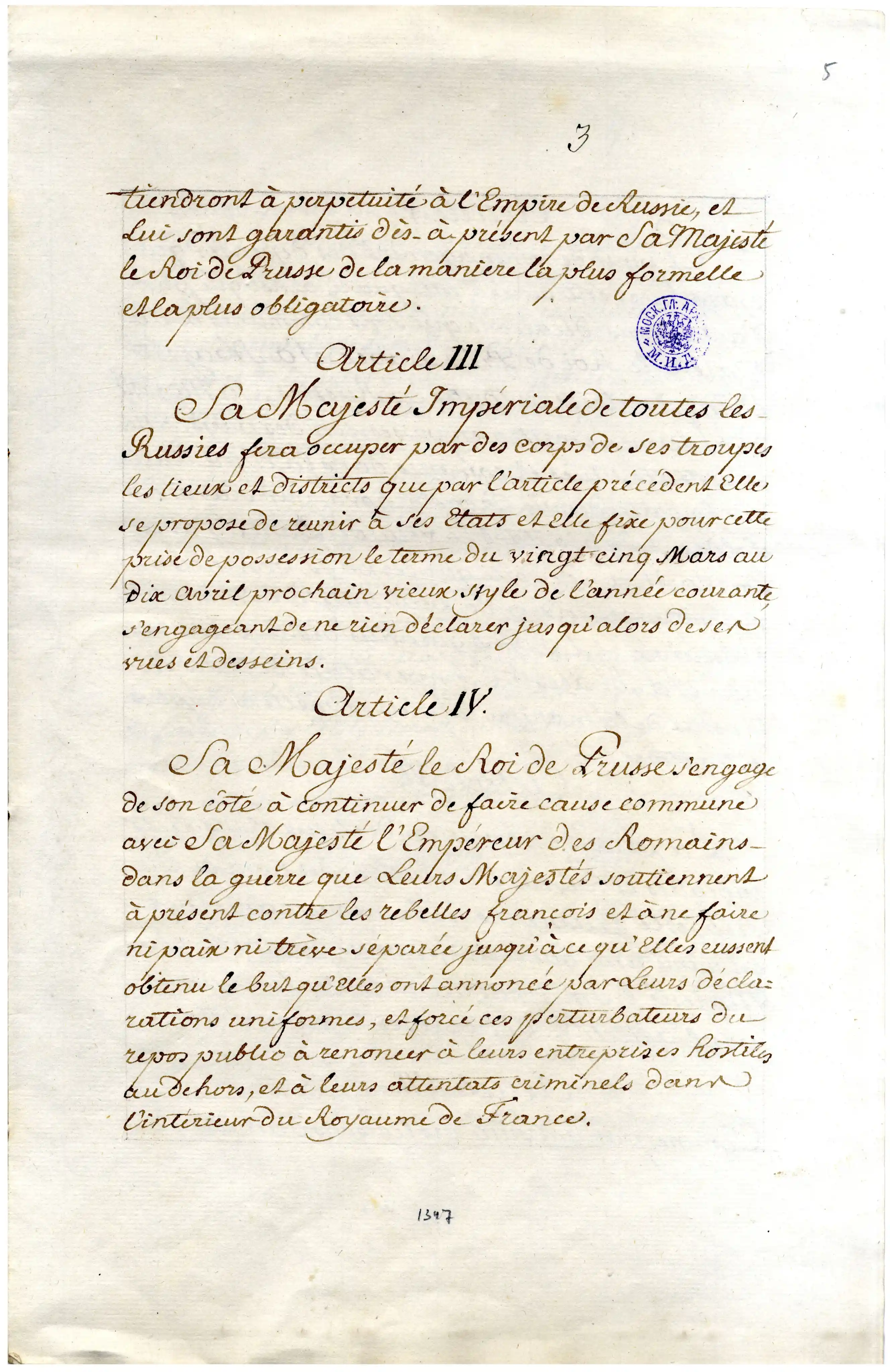

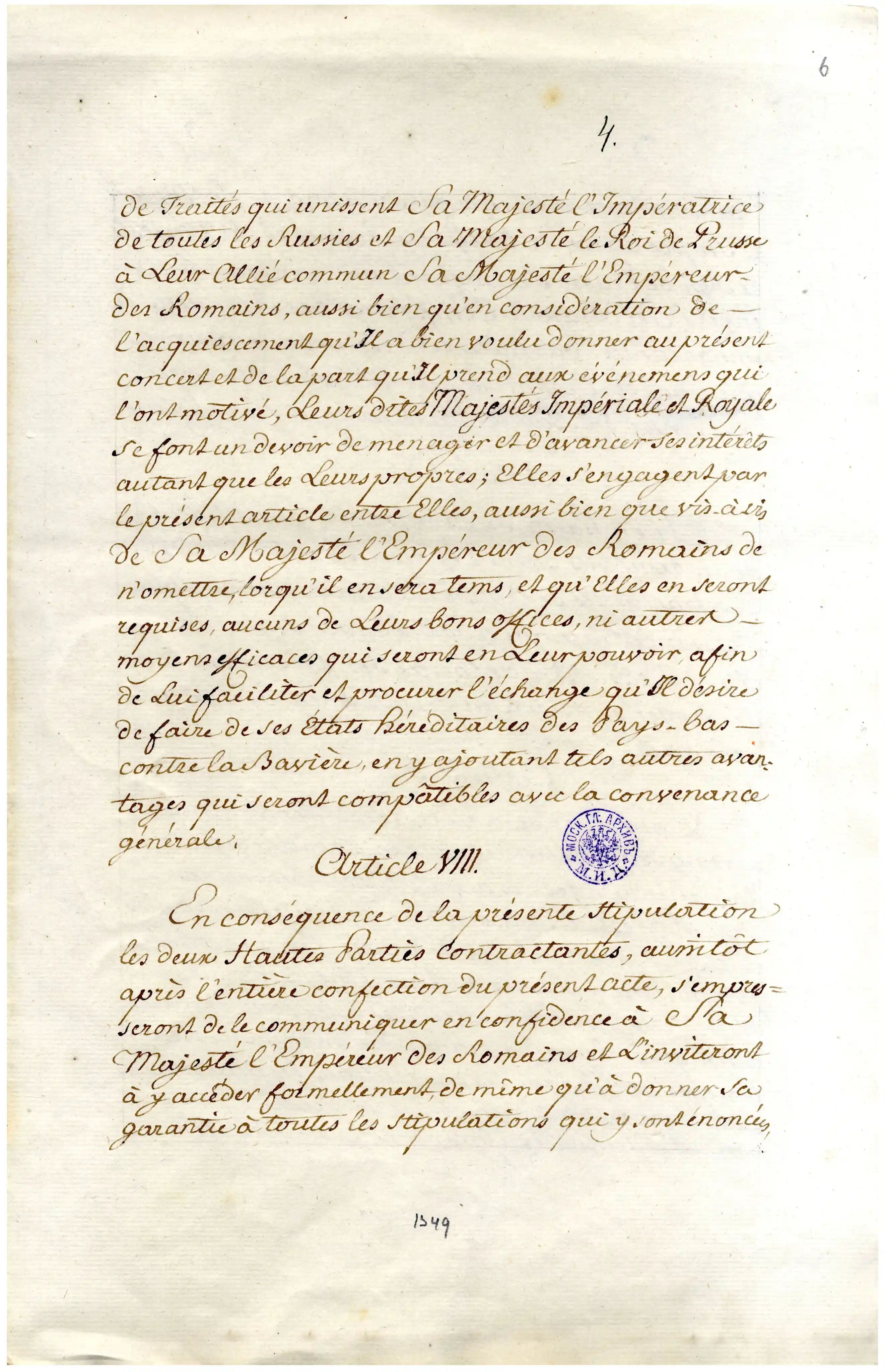

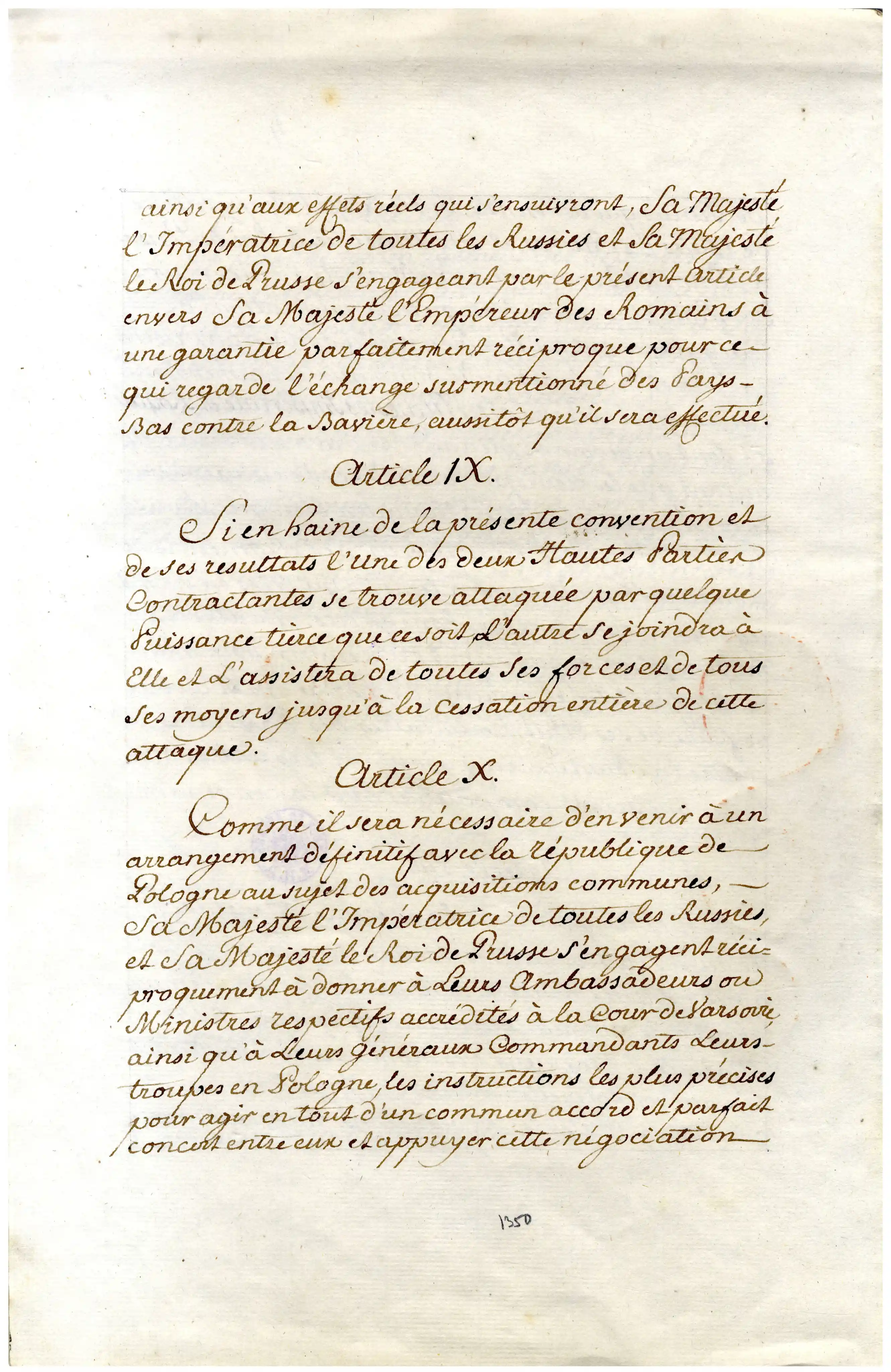

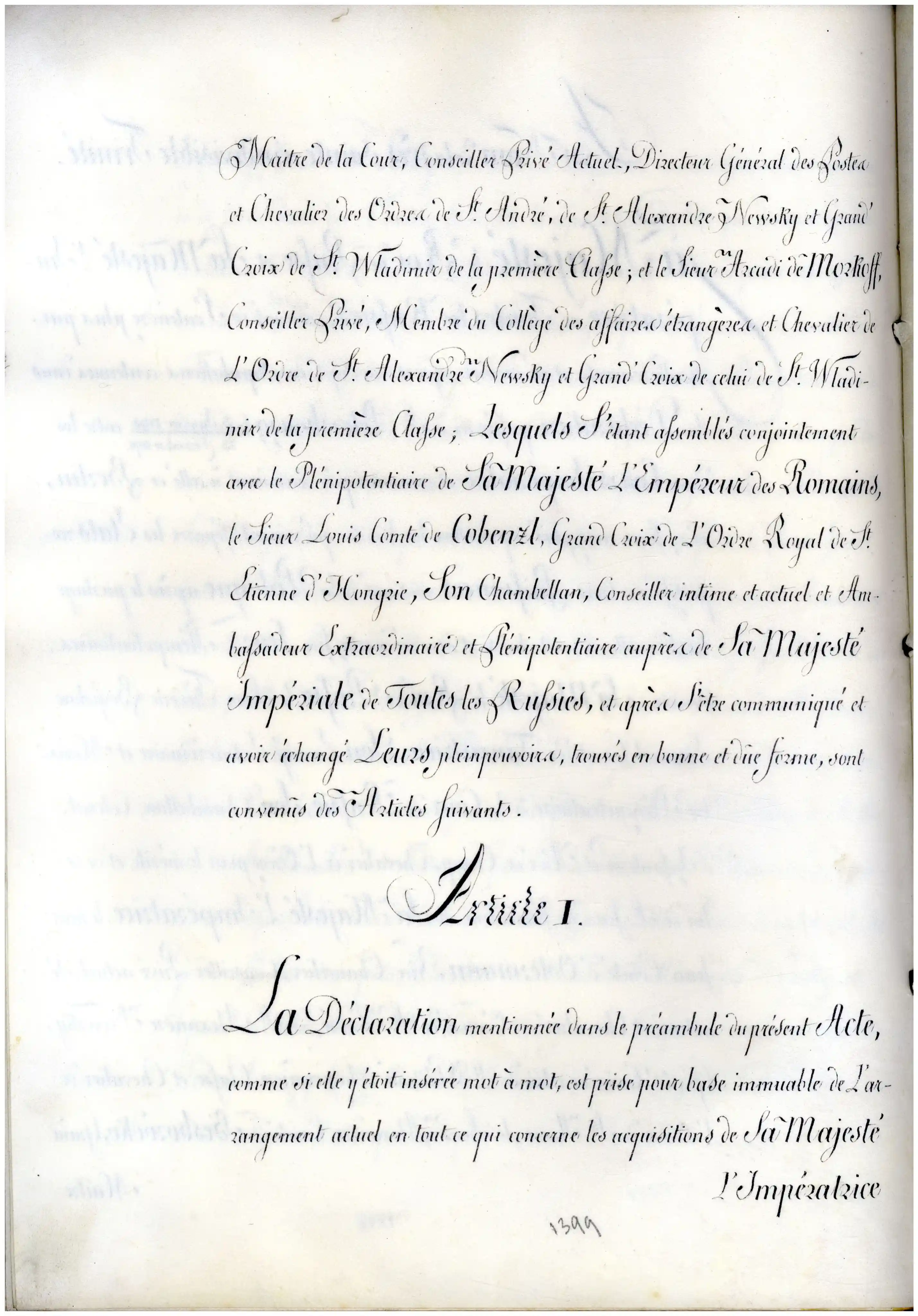

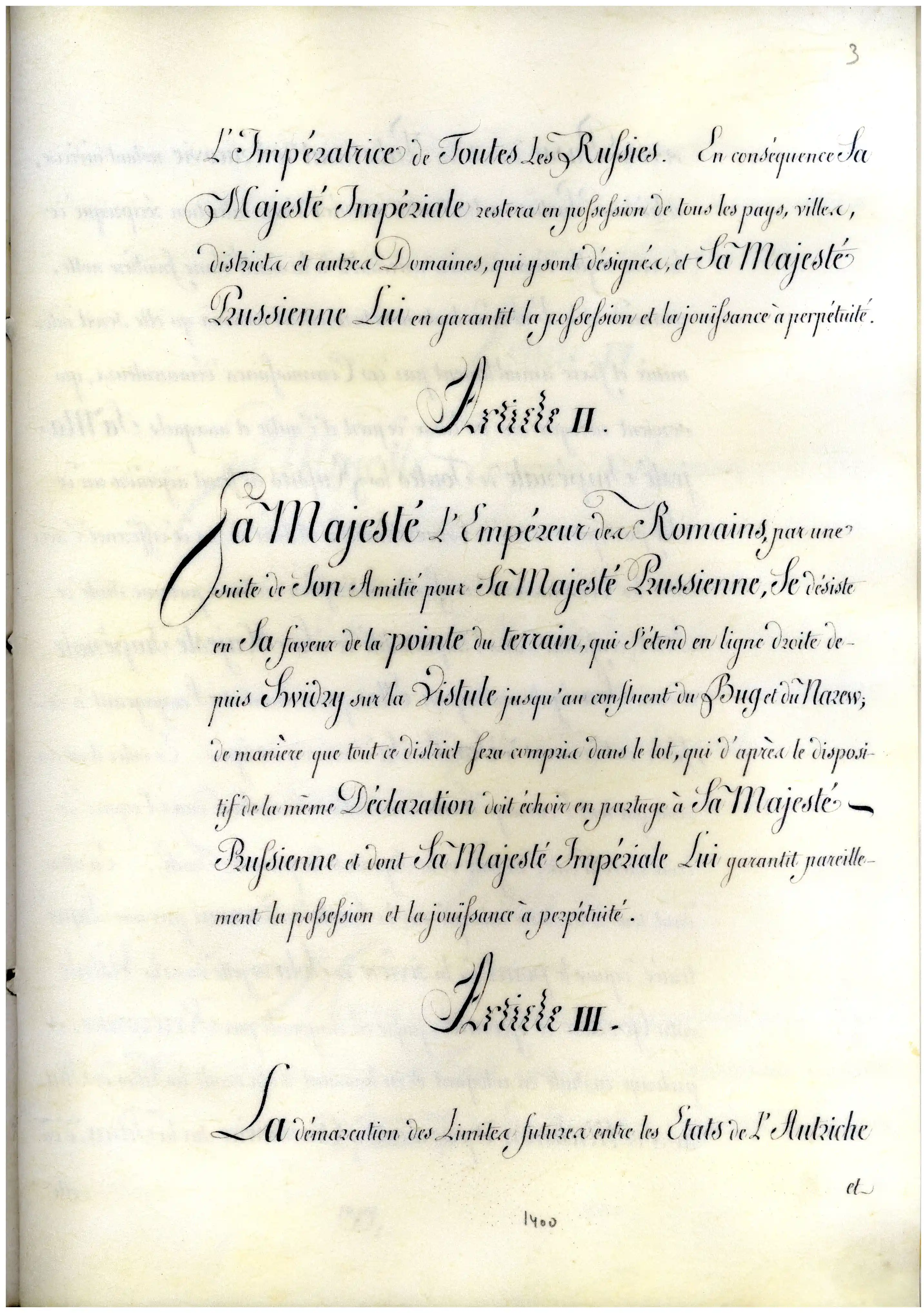

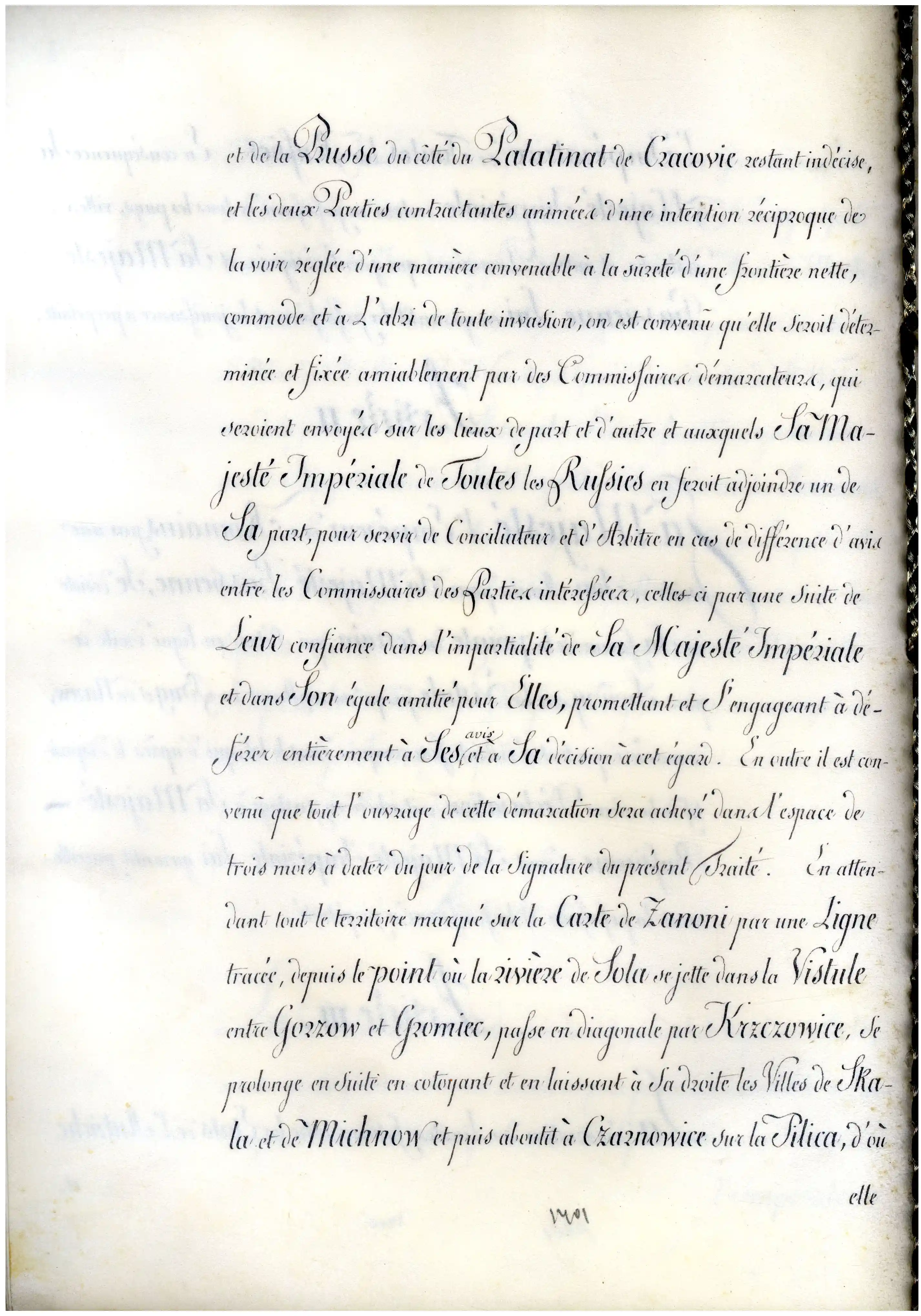

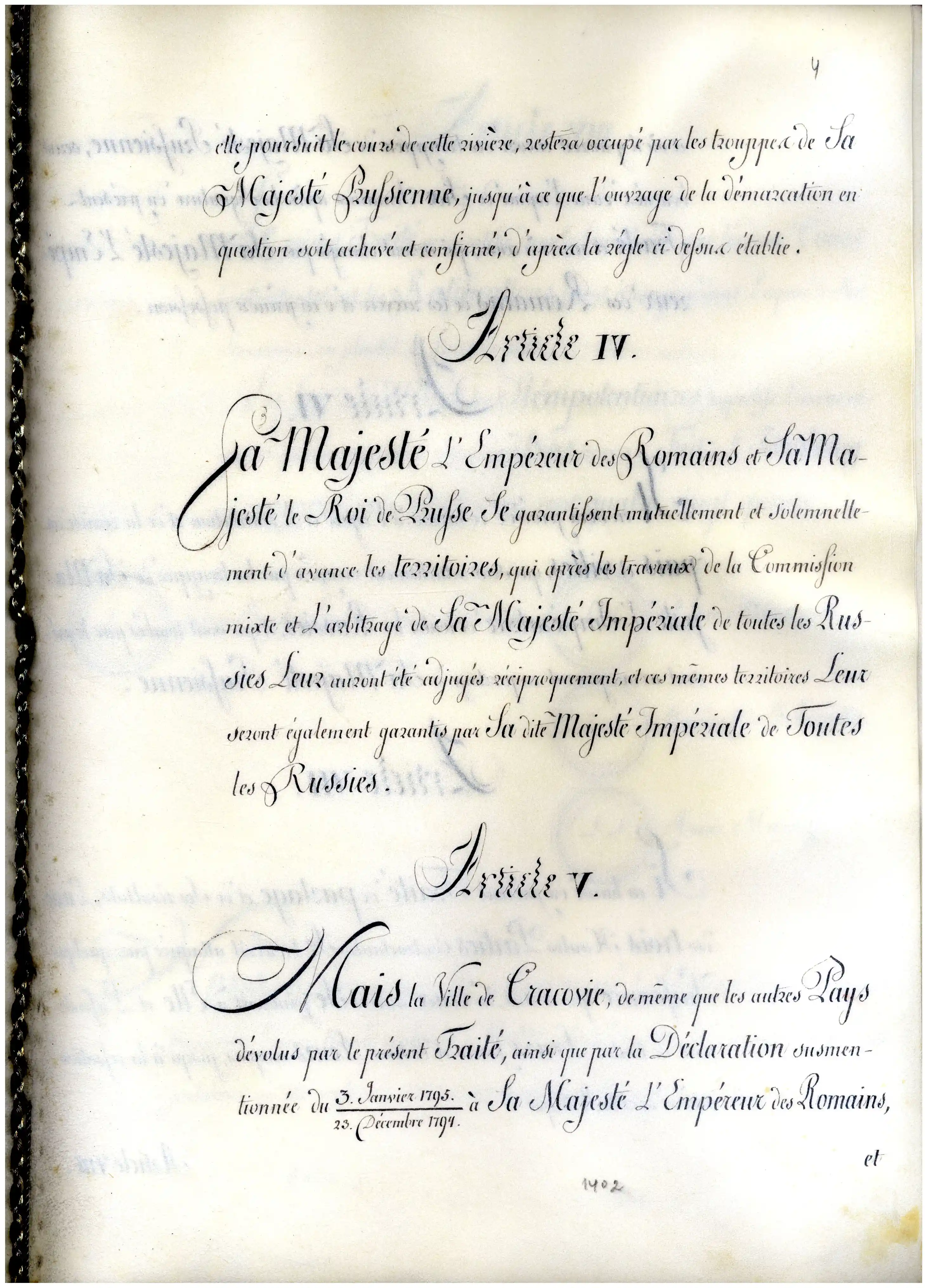

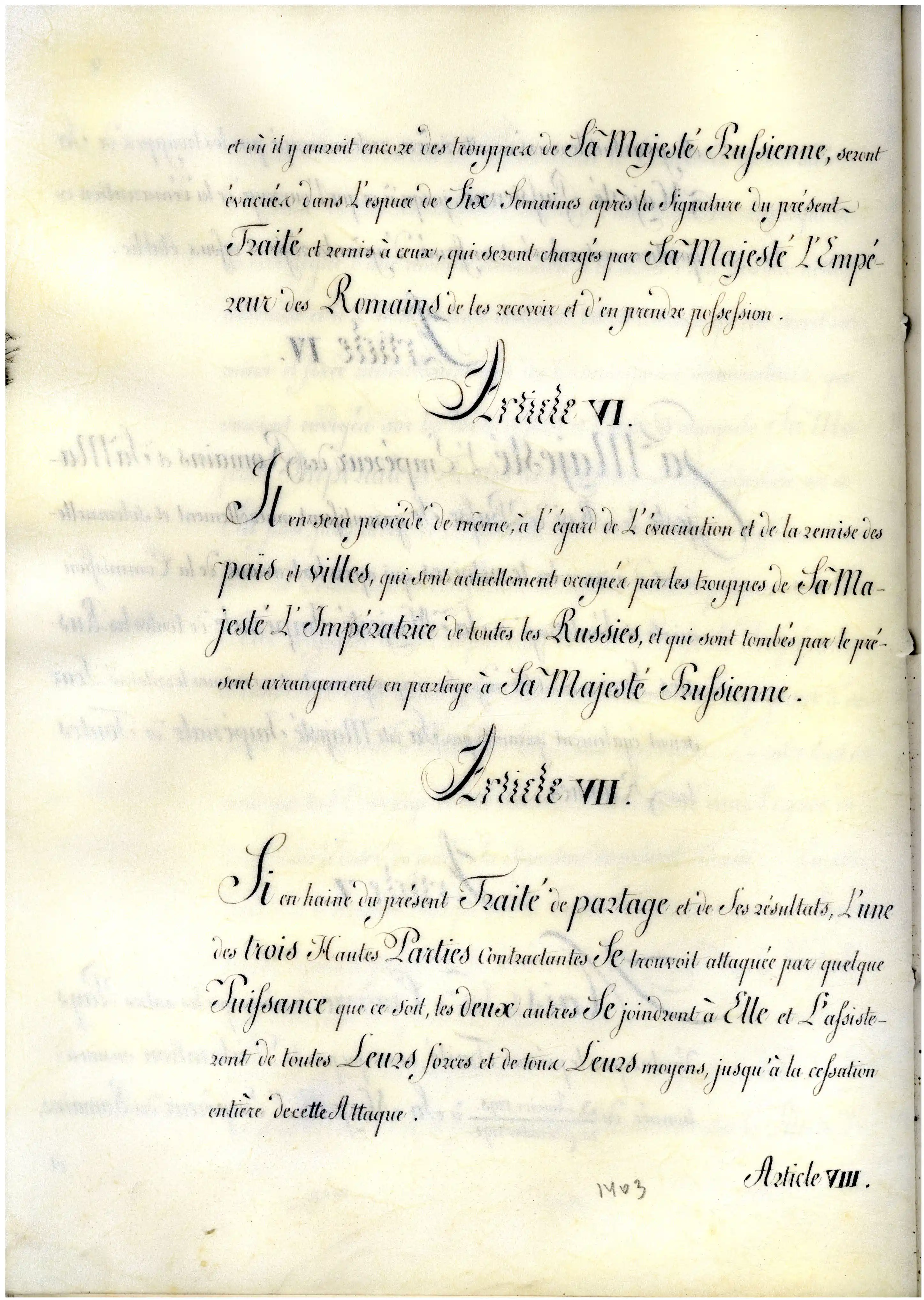

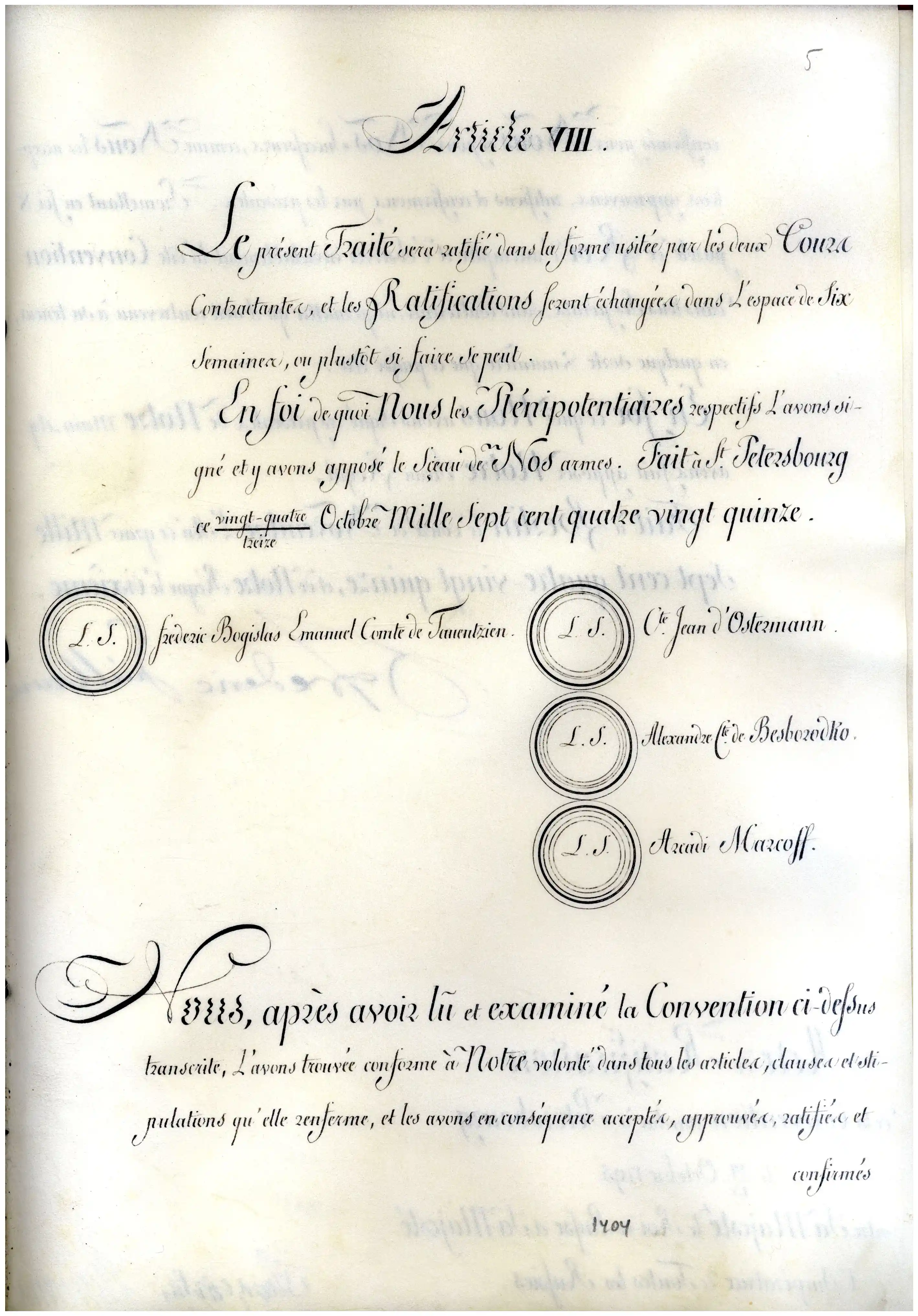

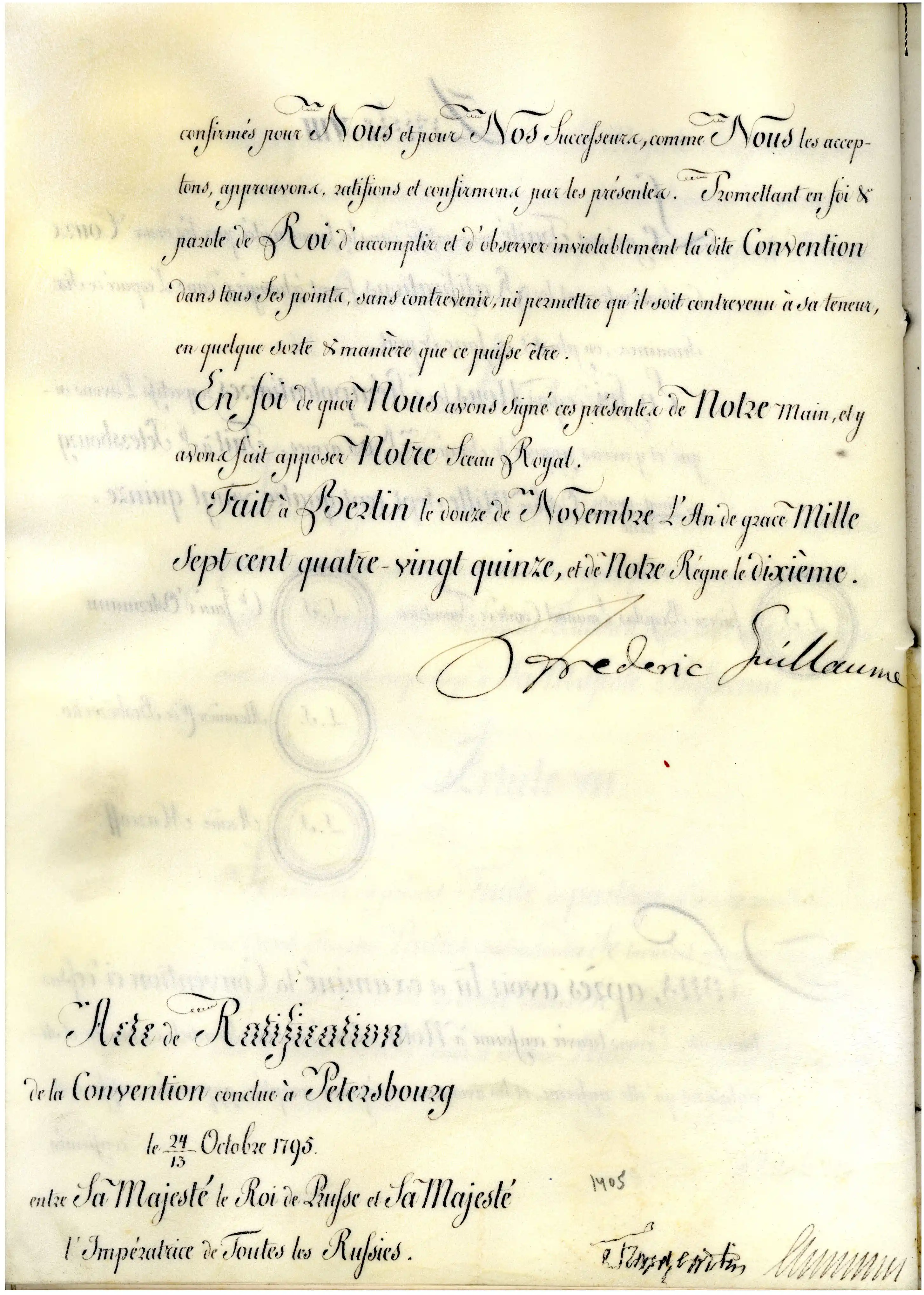

Приложение к реляции бригадира и чрезвычайного посланника России в Швеции И.А. Остермана императрице Елизавете Петровне с описанием церемониала вручения его верительной грамоты королю Швеции Адольфу Фредрику 5 октября 1760 г.

5 числа октября в день аудиенции… гоф-маршал, оставя посланника, вышел в аудиенц-комору для доклада королю, и потом оборотясь к дверям, дал знак посланнику войти в аудиенц-комору, где его величество сидит в креслах… имея шляпу на голове… Посланник, приближаясь к его величеству, учинил три поклона и остановился у ковра, говорил свою речь, которой подал его королевскому величеству наисильнейшие уверения в искренности всевысочайших её императорского величества сентиментов дружбы к его шведскому величеству и подал кредитивную грамоту в собственные руки его величества, которую его величество принял и отдал надворному канцлеру и по окончании речи дал знак оному канцлеру ответствие учинить… Оное ответствие его королевского величества состояло в точном изъяснении совершённого его удовольствия от предложенных чрез посланника уверениях, с оказанием ему высокой своей готовности точно во всем способствовать благонамеренным сентиментам её императорского величества, обнадёживая в протчем посланника своим королевским благоволением и милостью.

АВПРИ, ф. Сношения России со Швецией, оп. 6, д. 72, л. 17–20 об., подлинник, рус. яз.

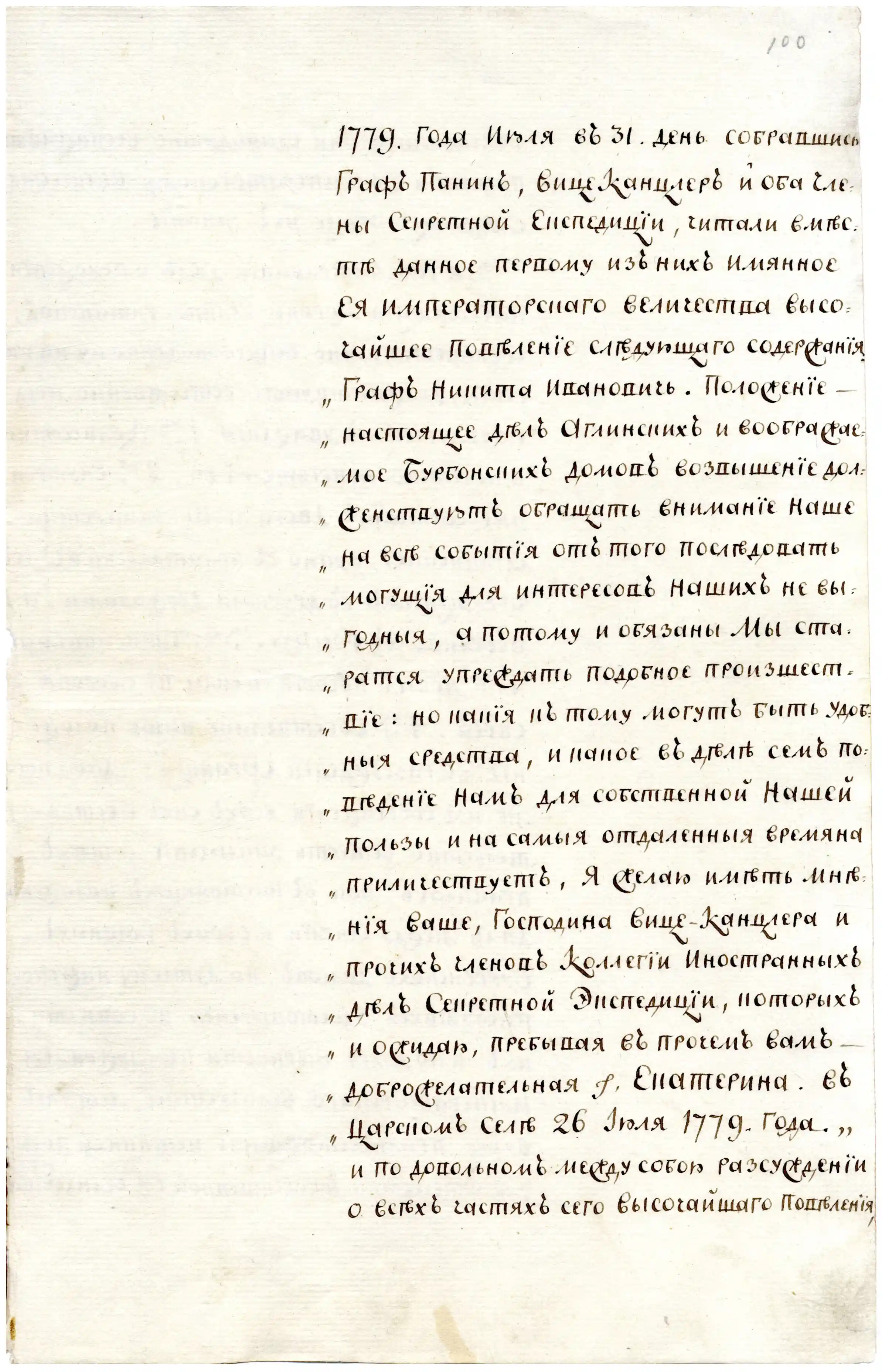

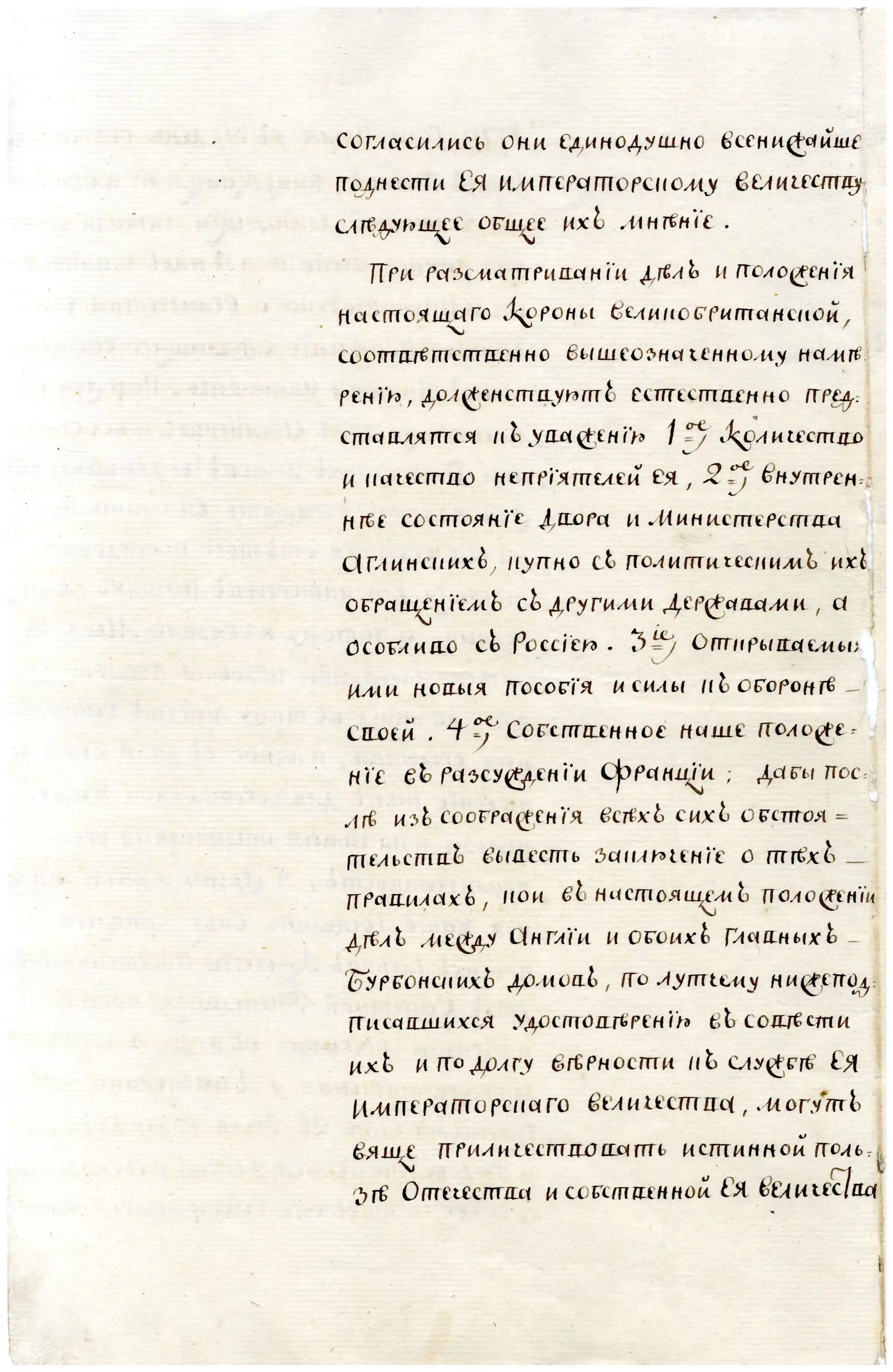

Новая императрица вместе с Н.И. Паниным выстраивала новую систему внешней политики, в которой Швеция рассматривалась как ключ к контролю над Балтикой.

Портрет императрицы Екатерины II. 1760-е гг. Художник В. Эриксен.

Портрет Н.И. Панина. 1777 г. Художник

А. Рослин.

«Водолазная кампания»

Удивительно, но одним из проектов, который помог России и Швеции установить контакт, стала «Водолазная кампания». Остерман подробно описал шведские морские регламенты и состояние водолазного дела.

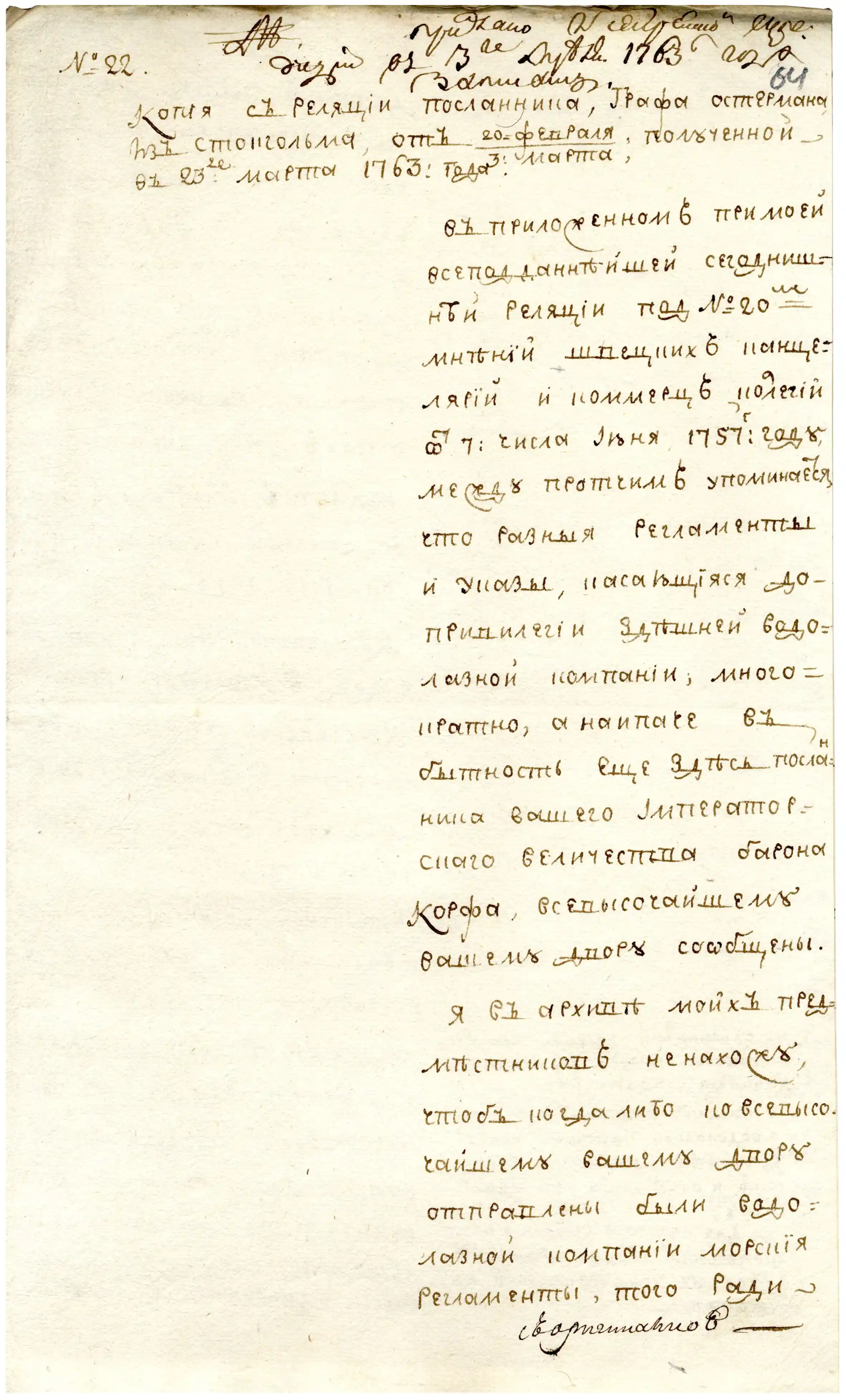

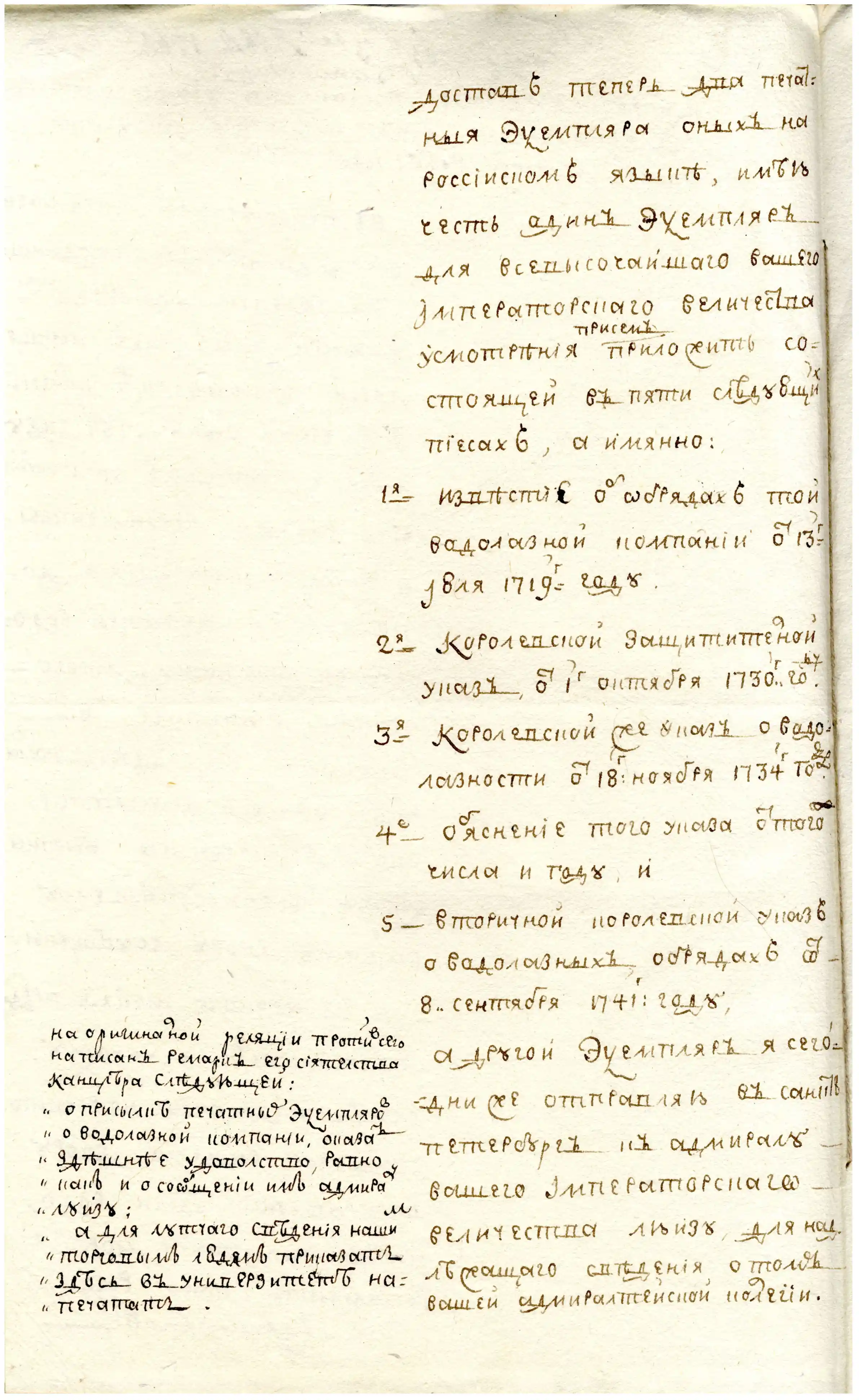

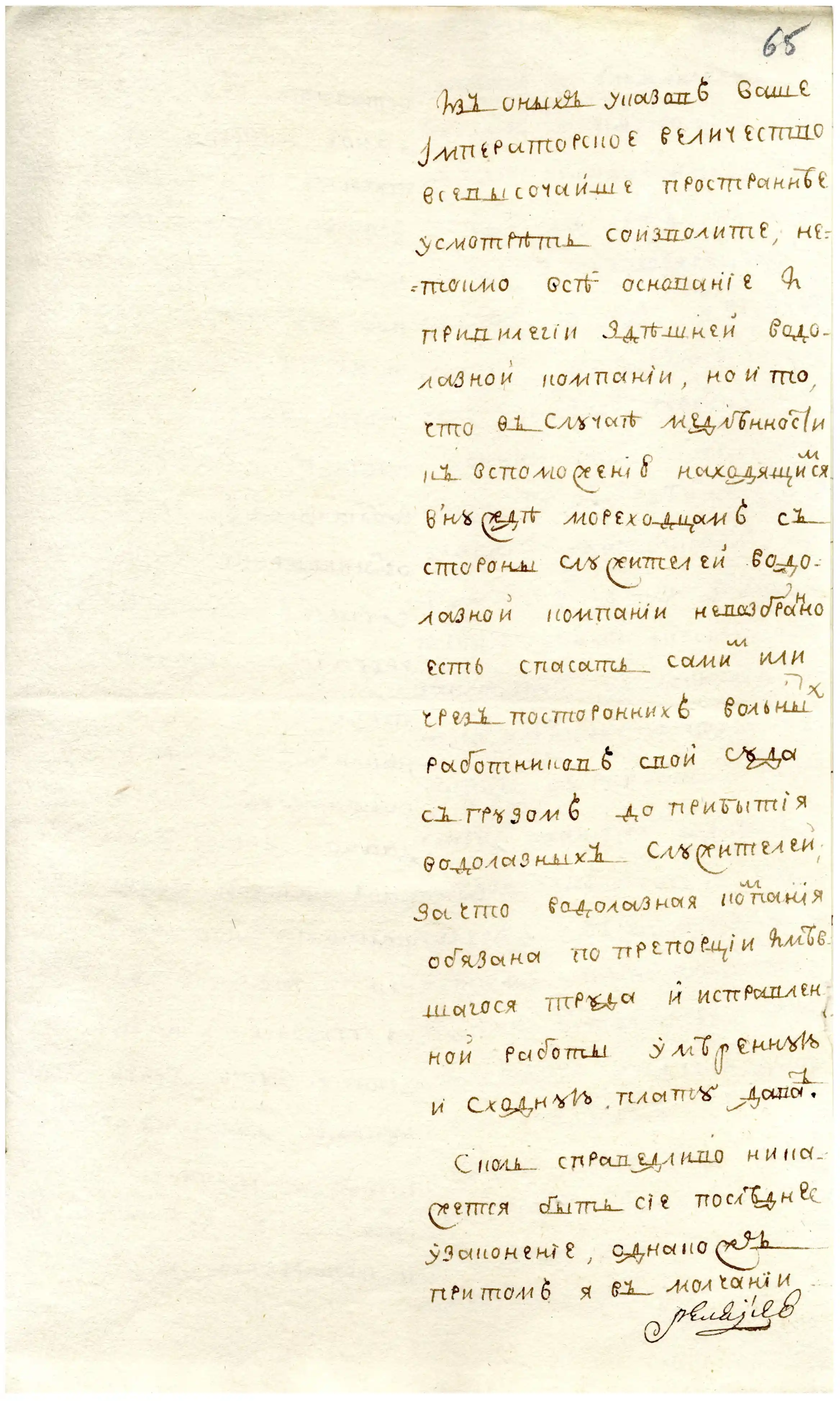

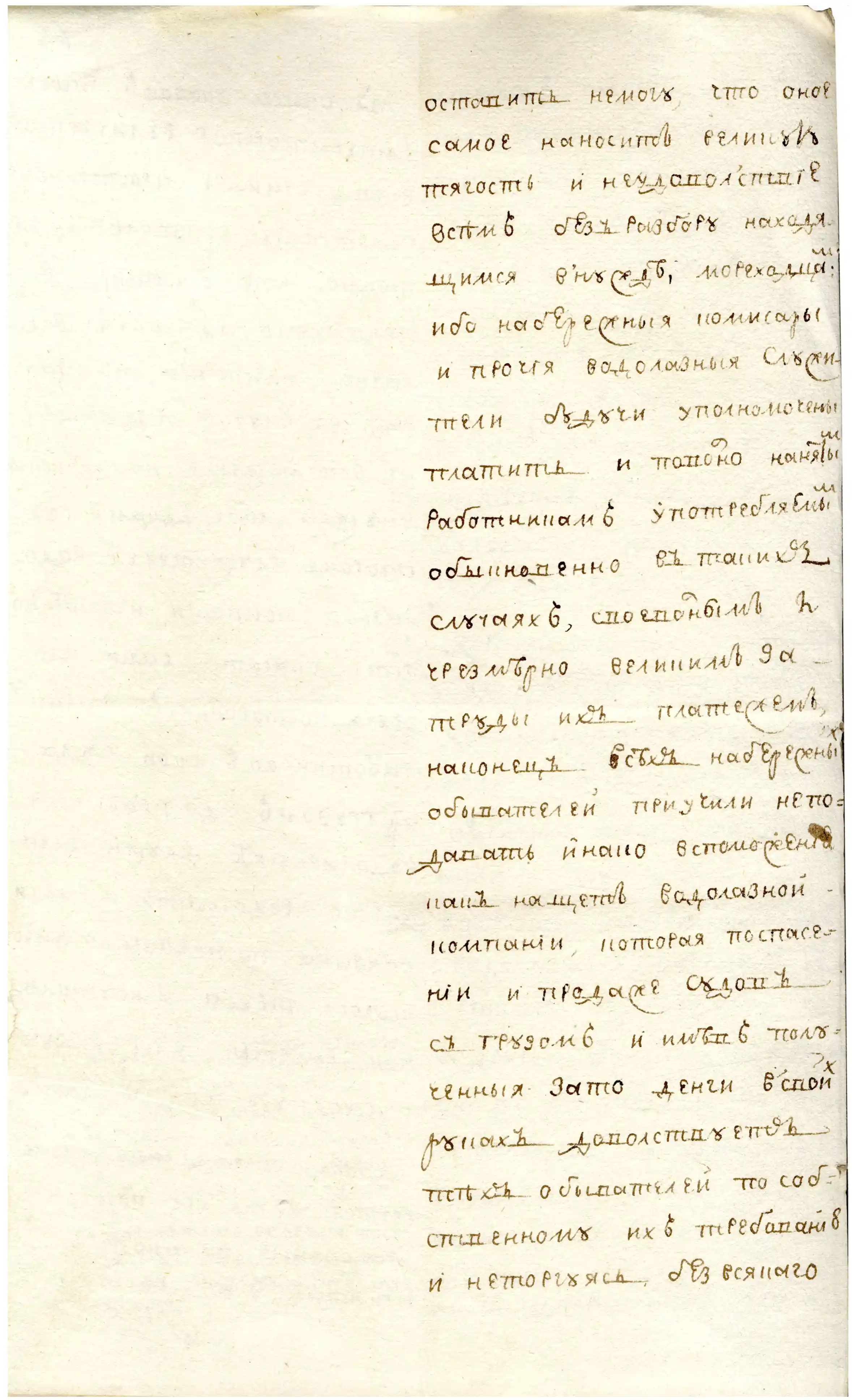

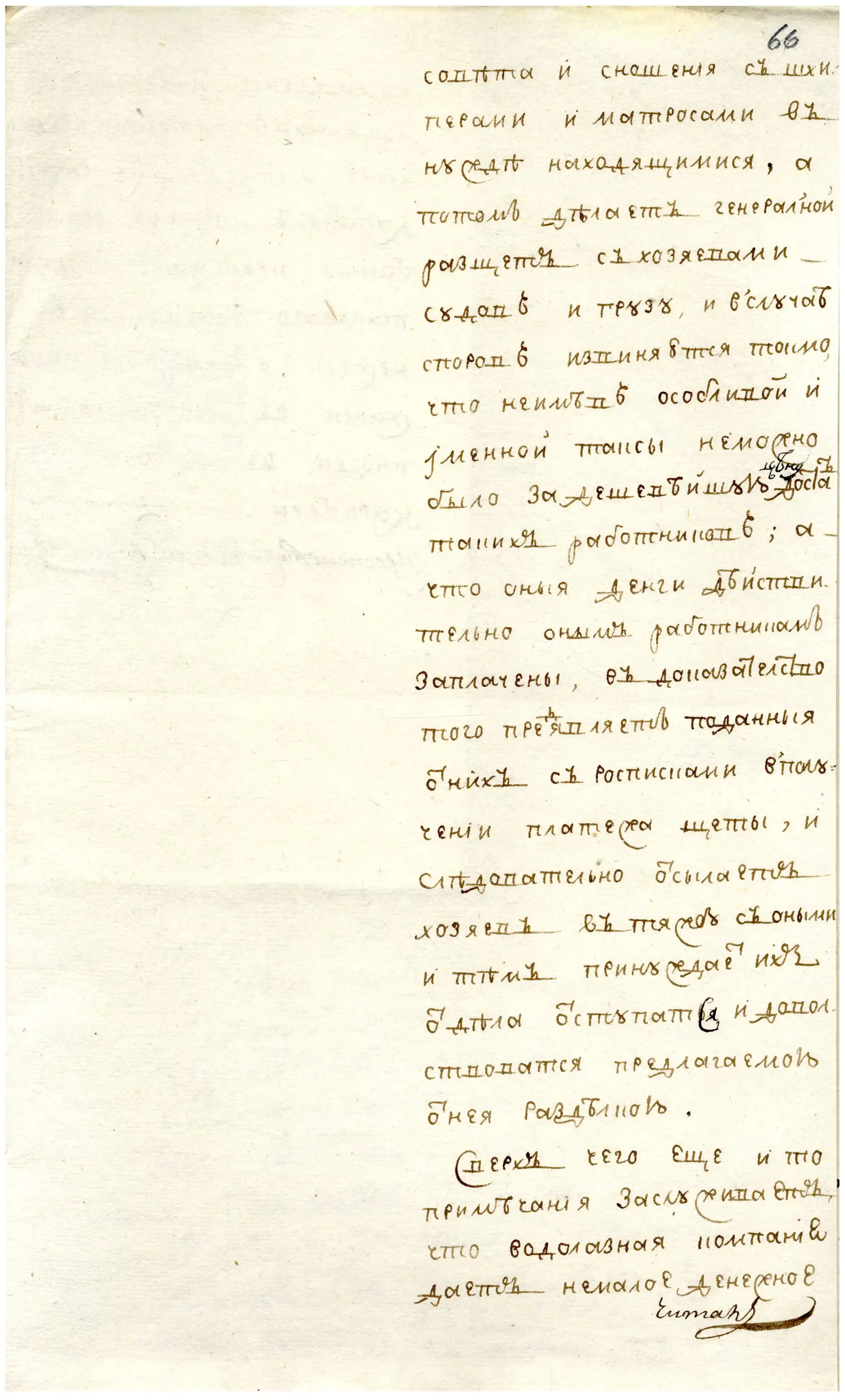

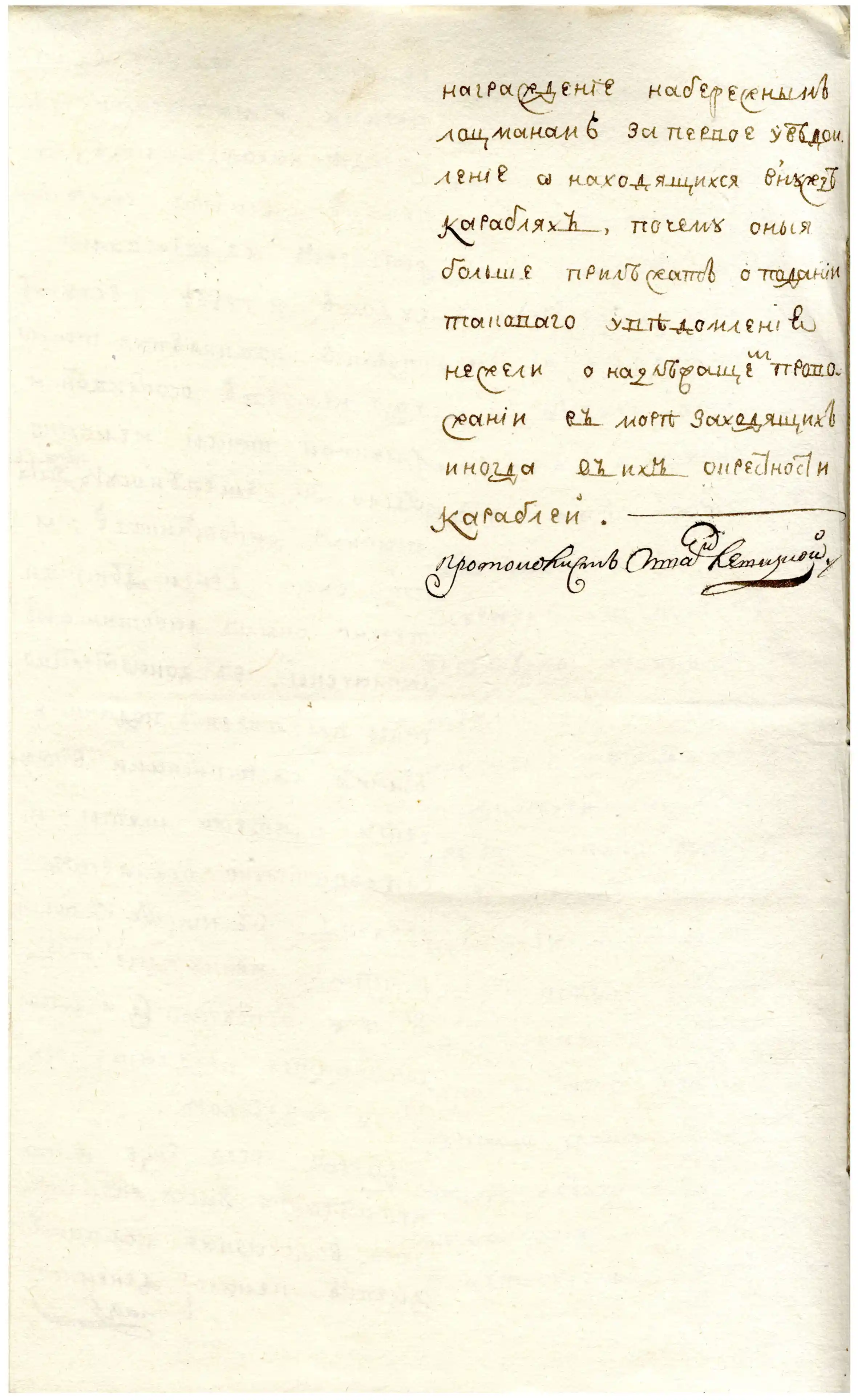

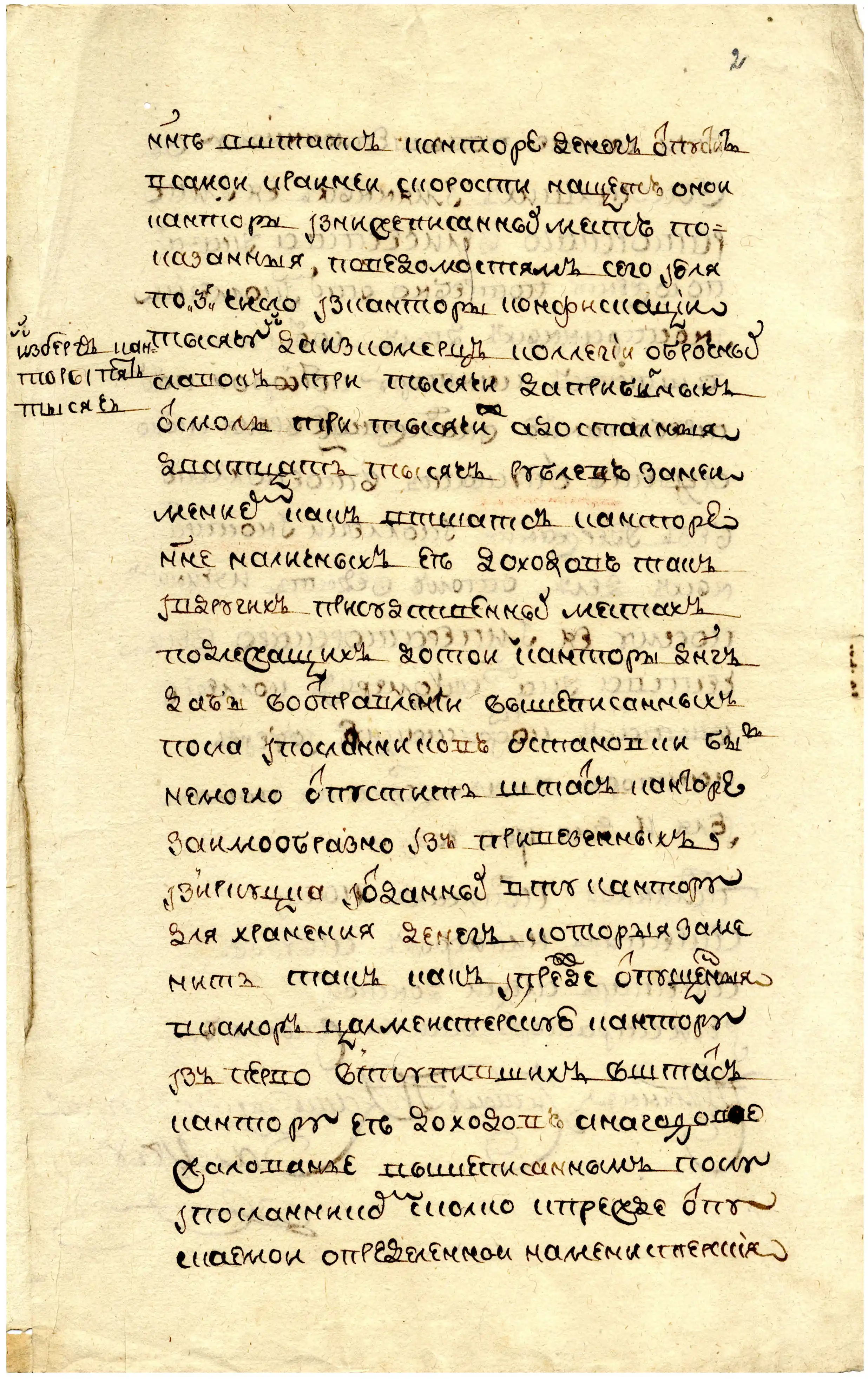

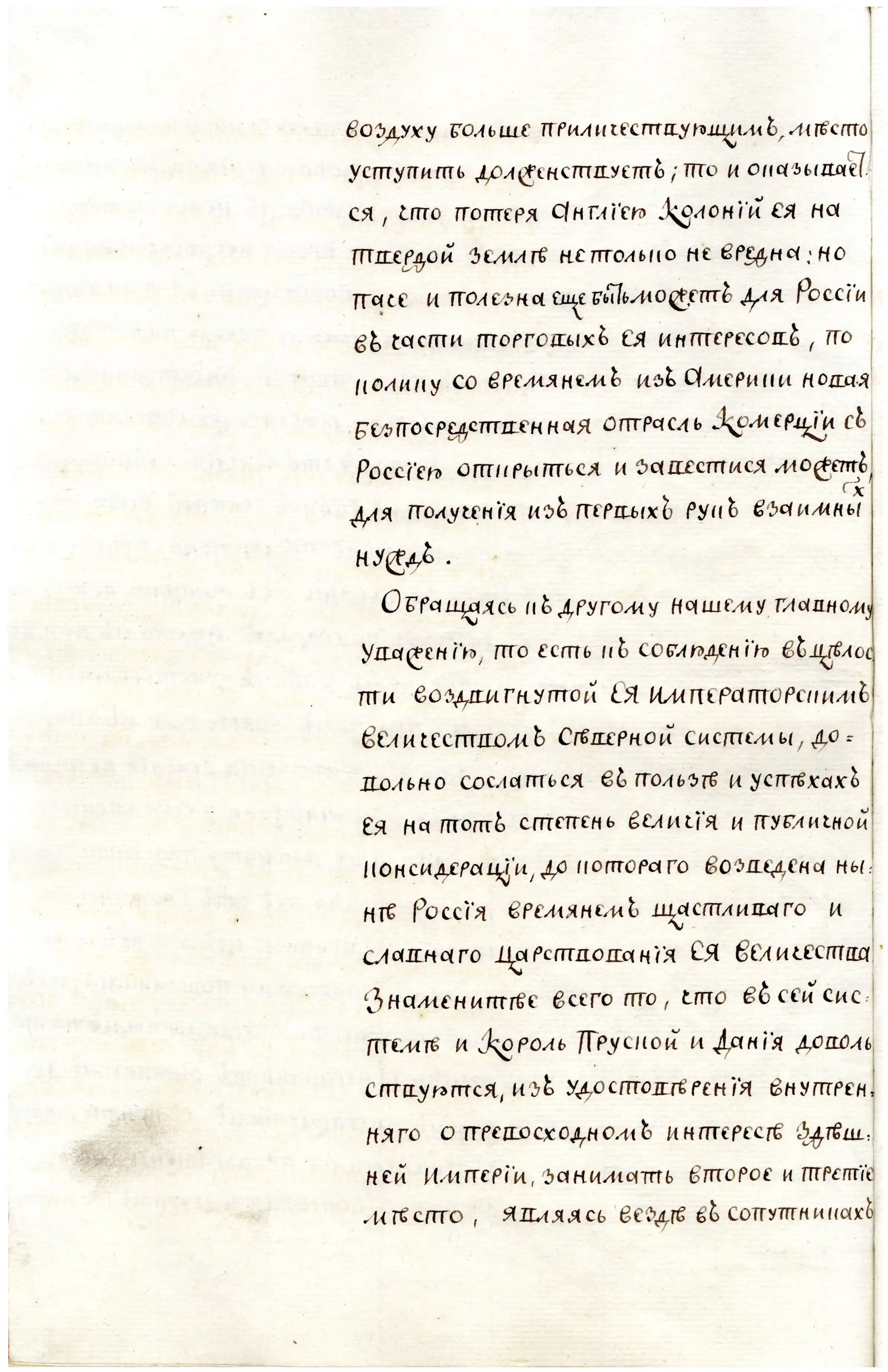

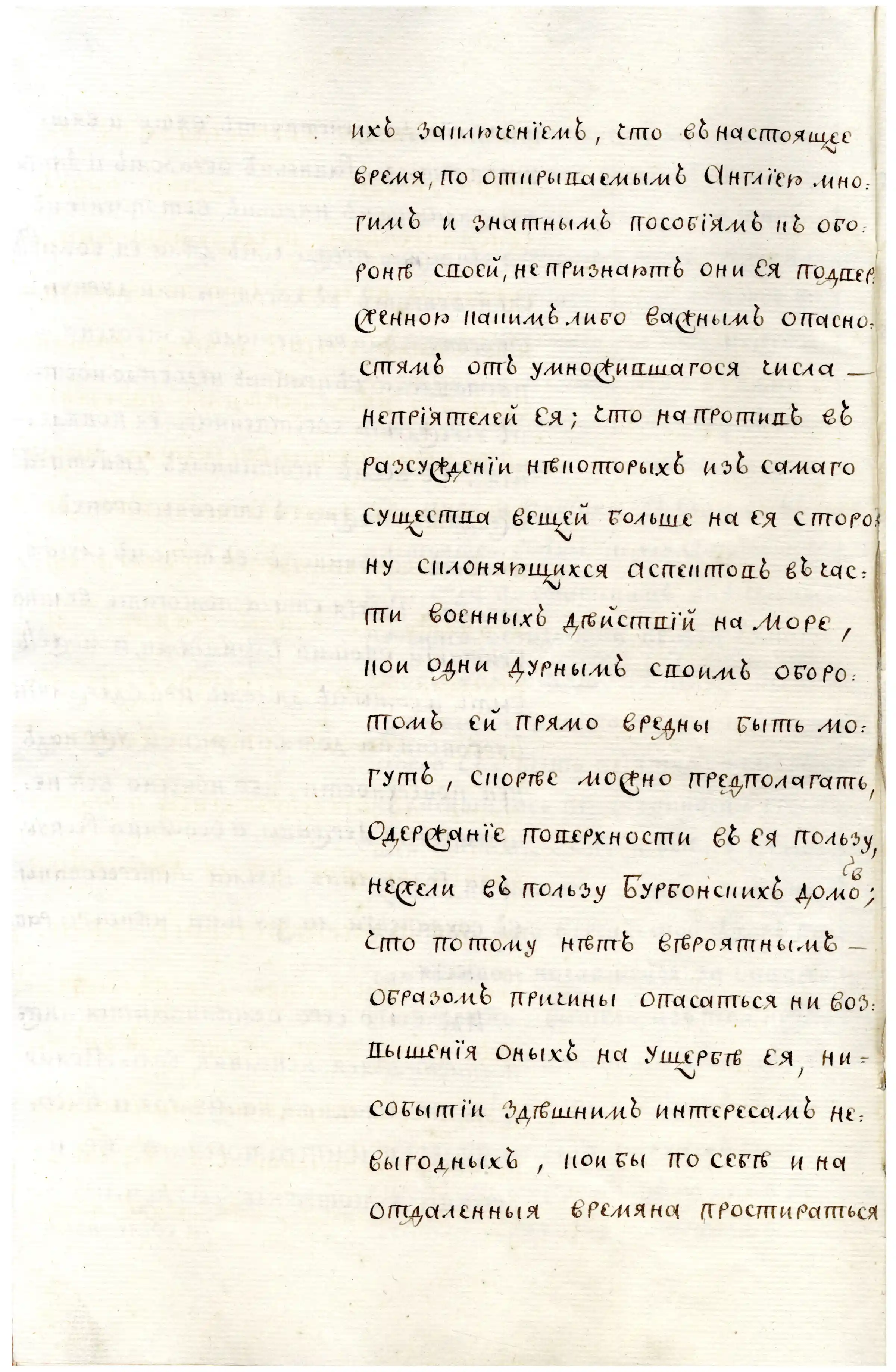

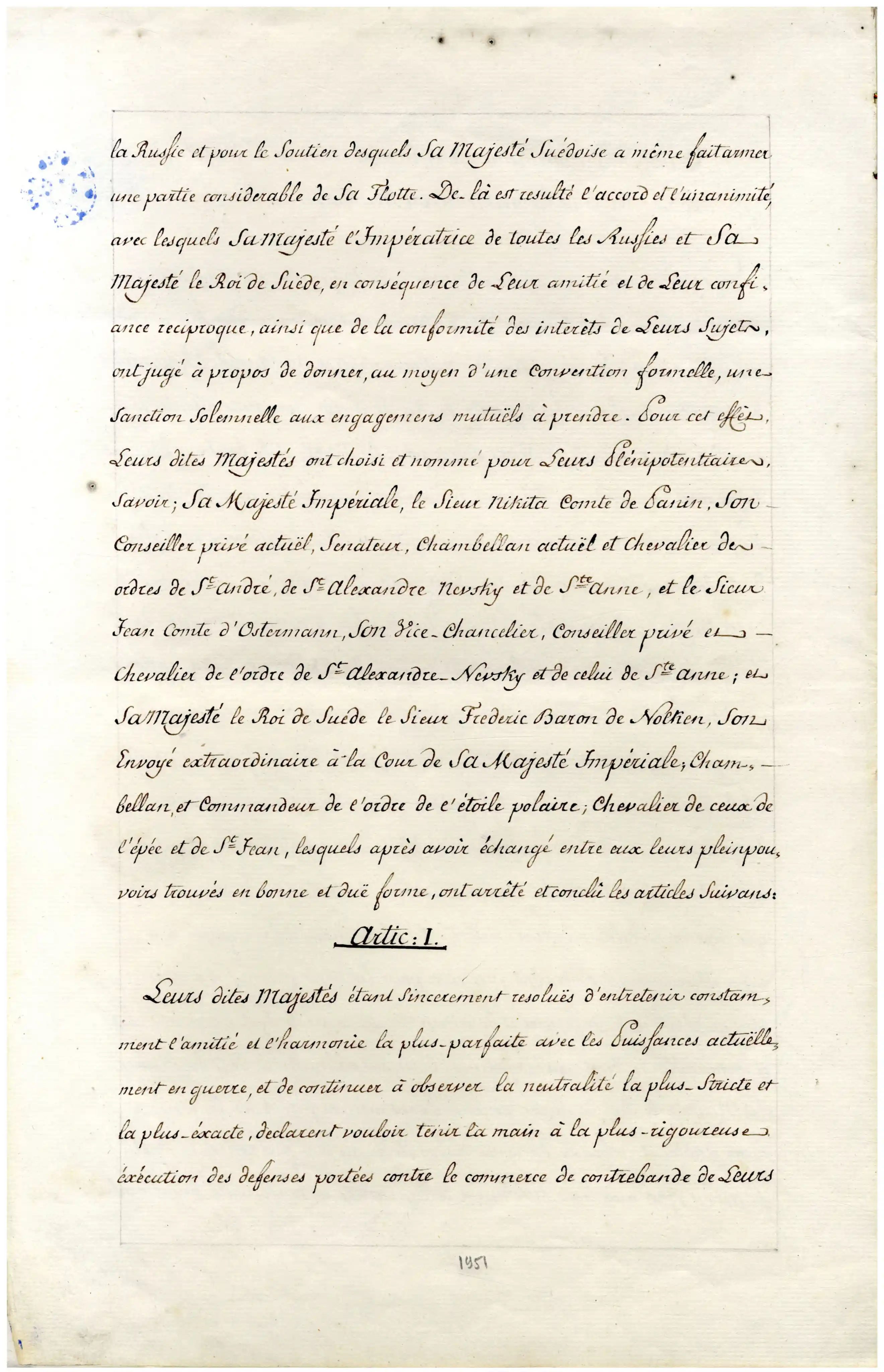

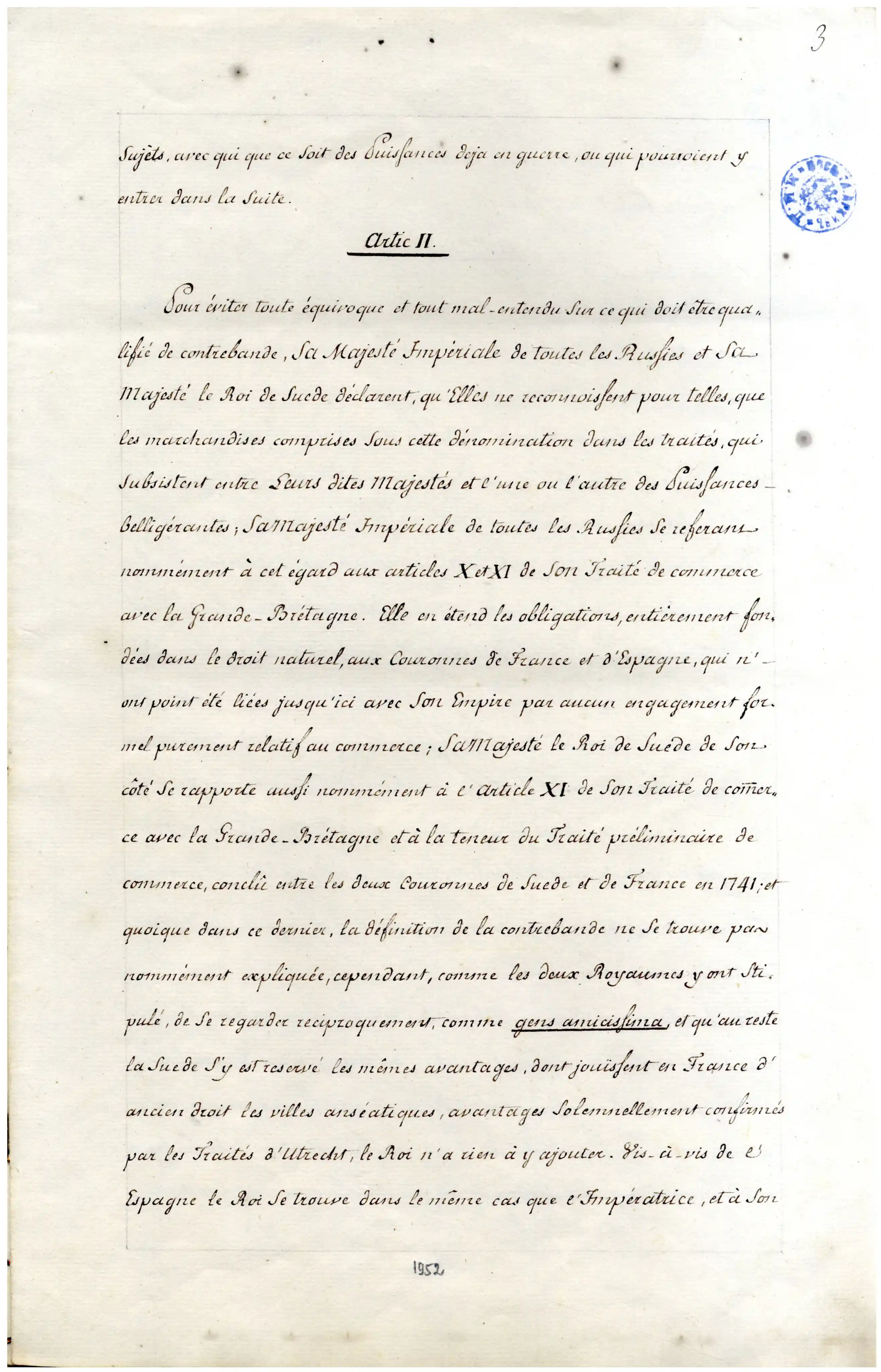

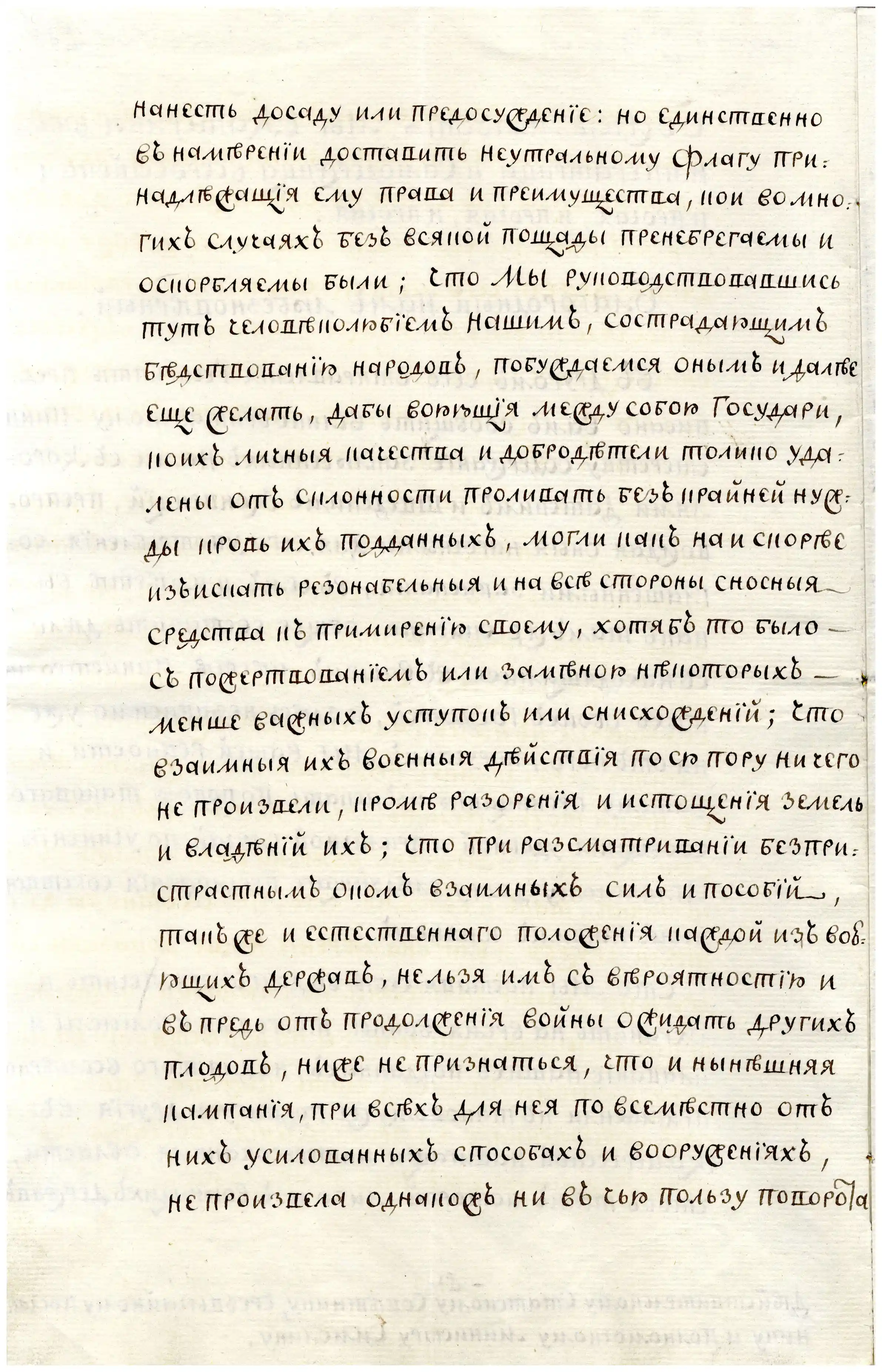

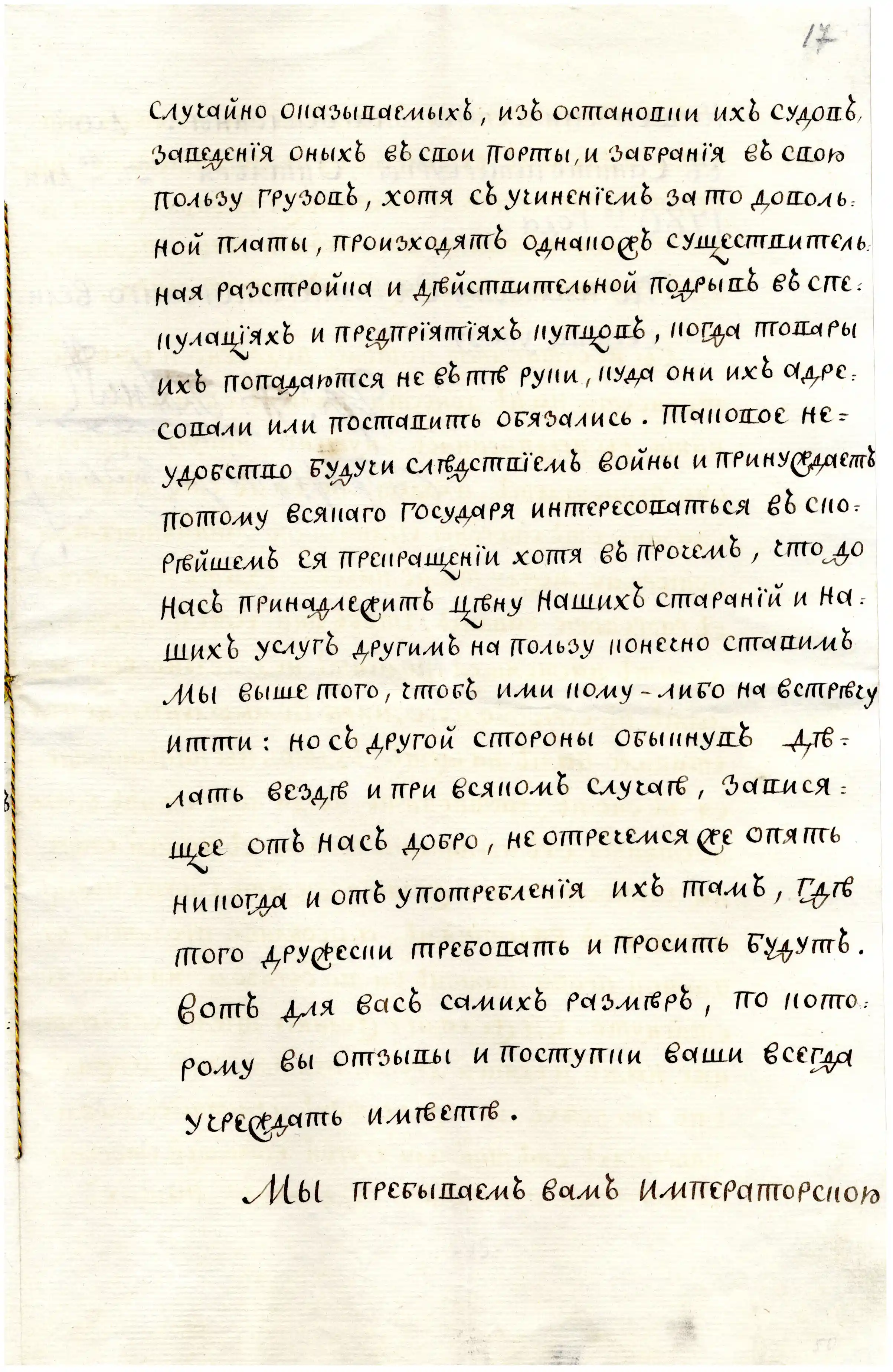

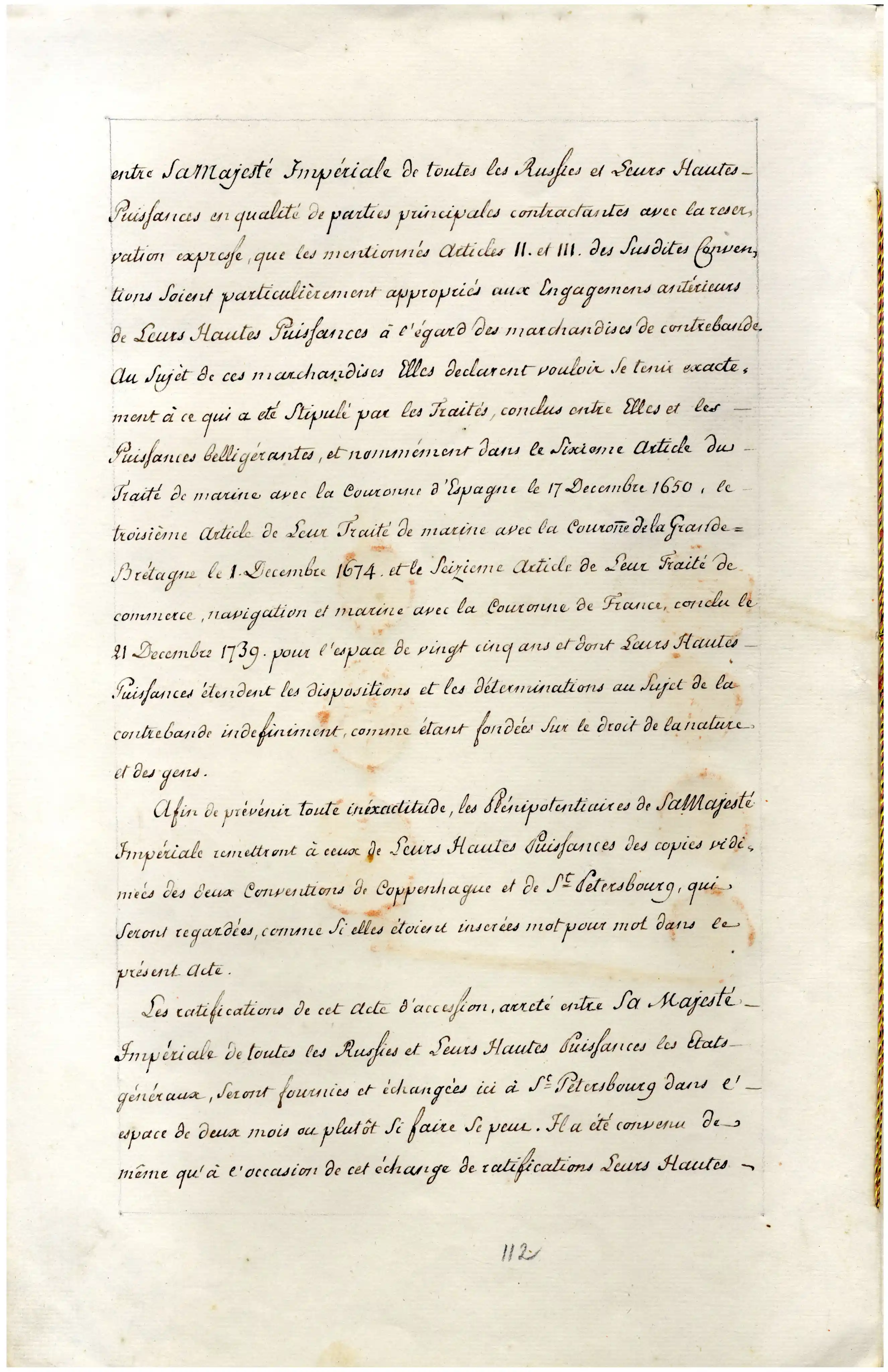

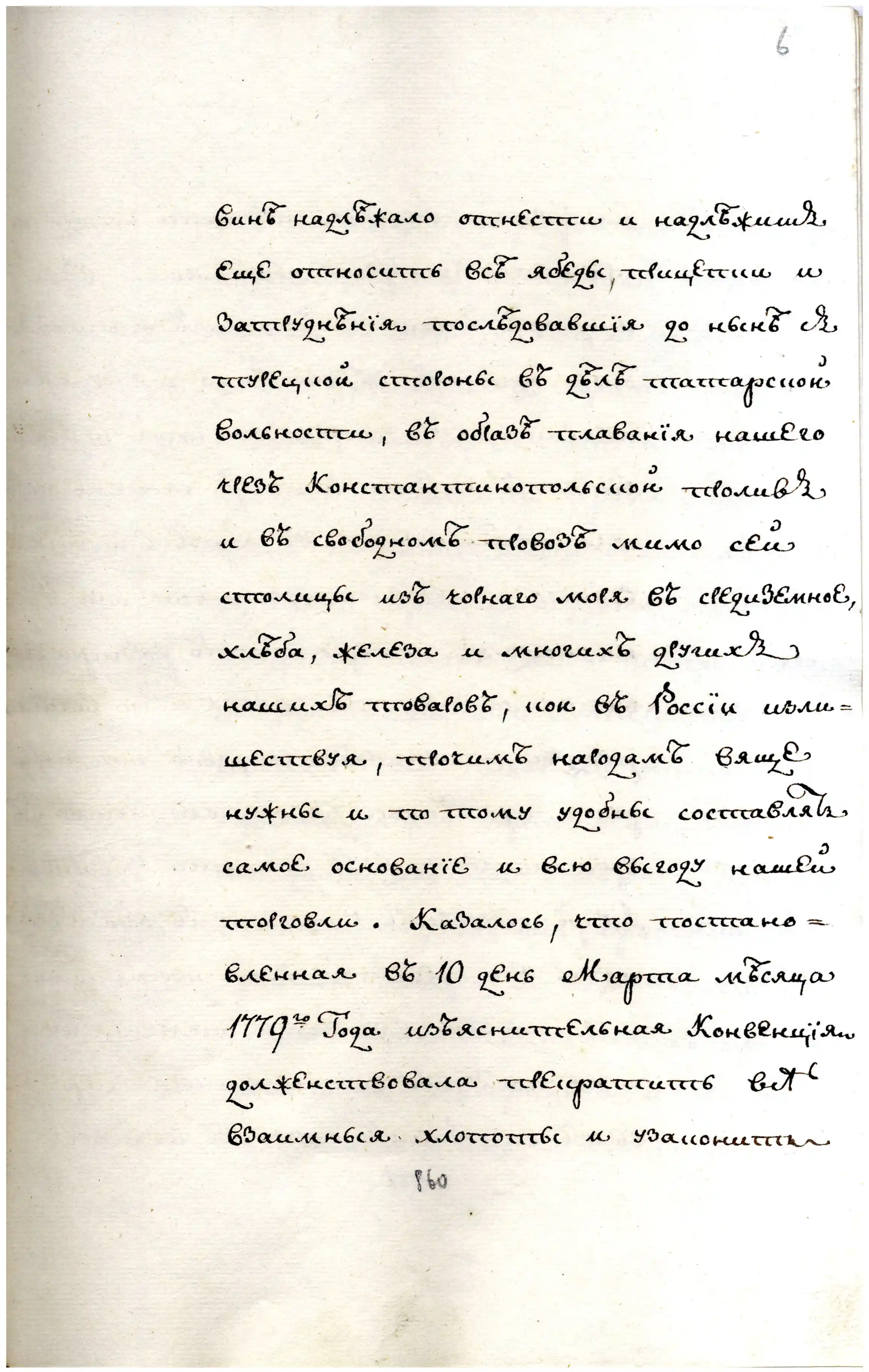

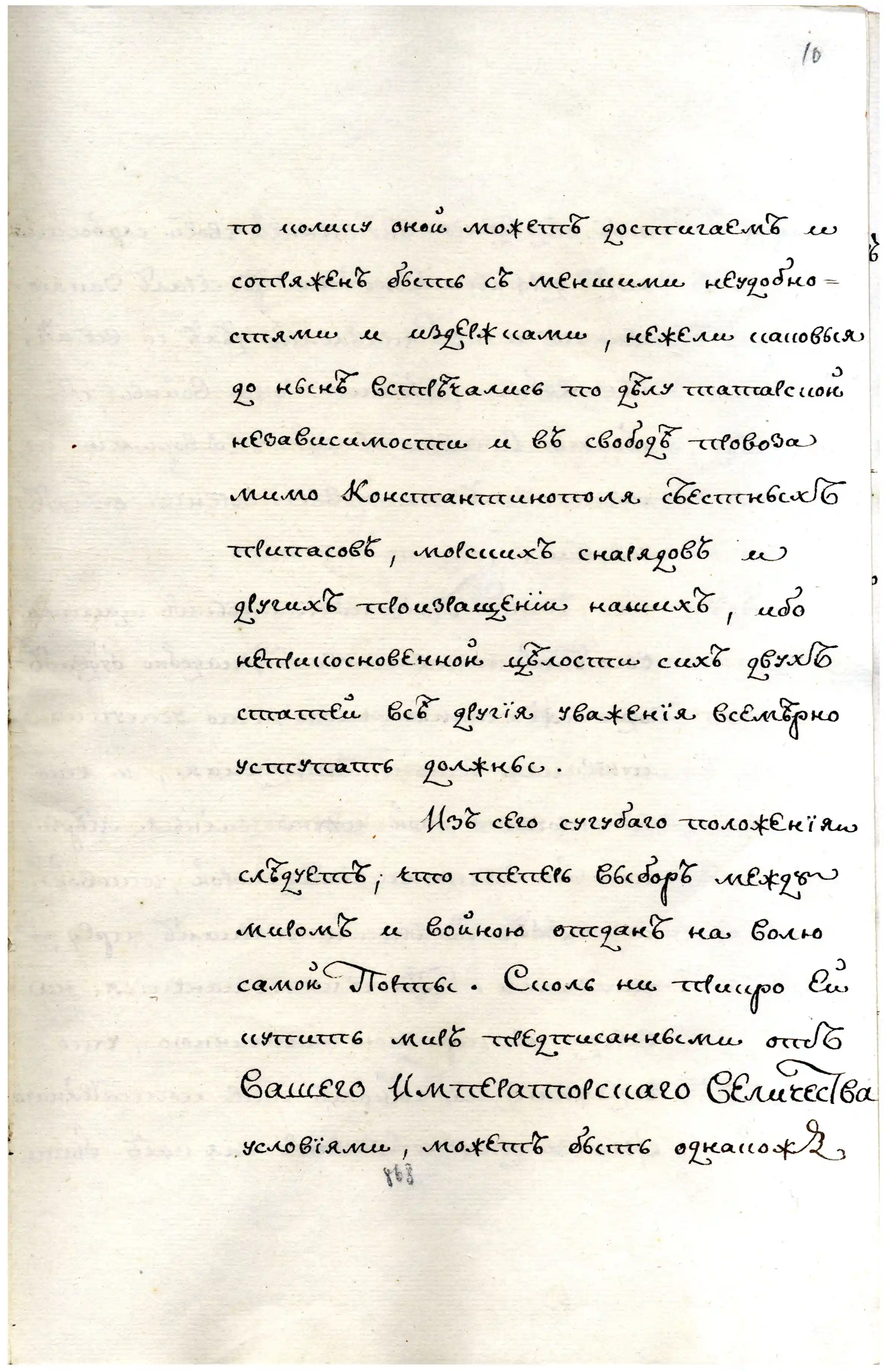

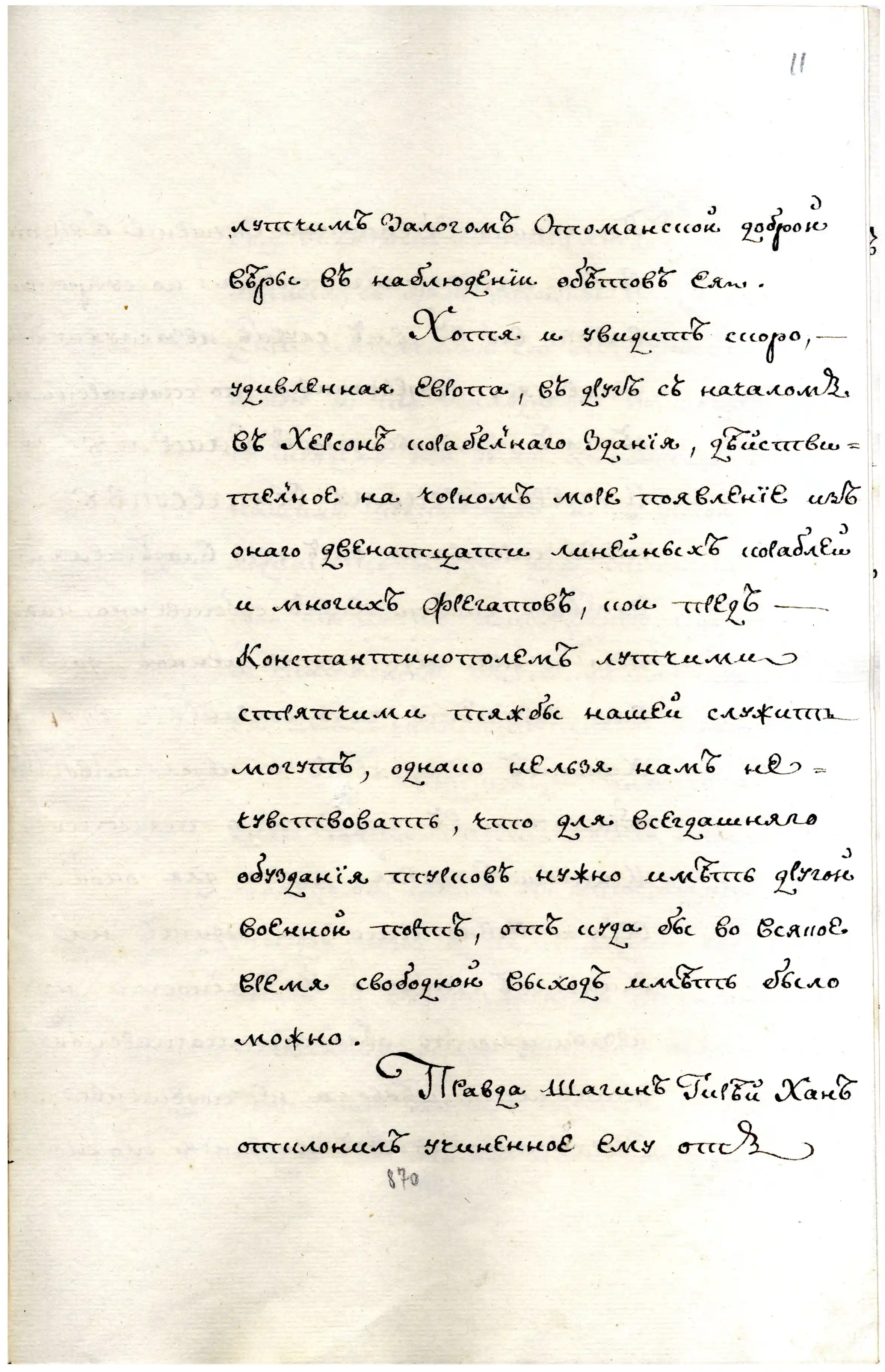

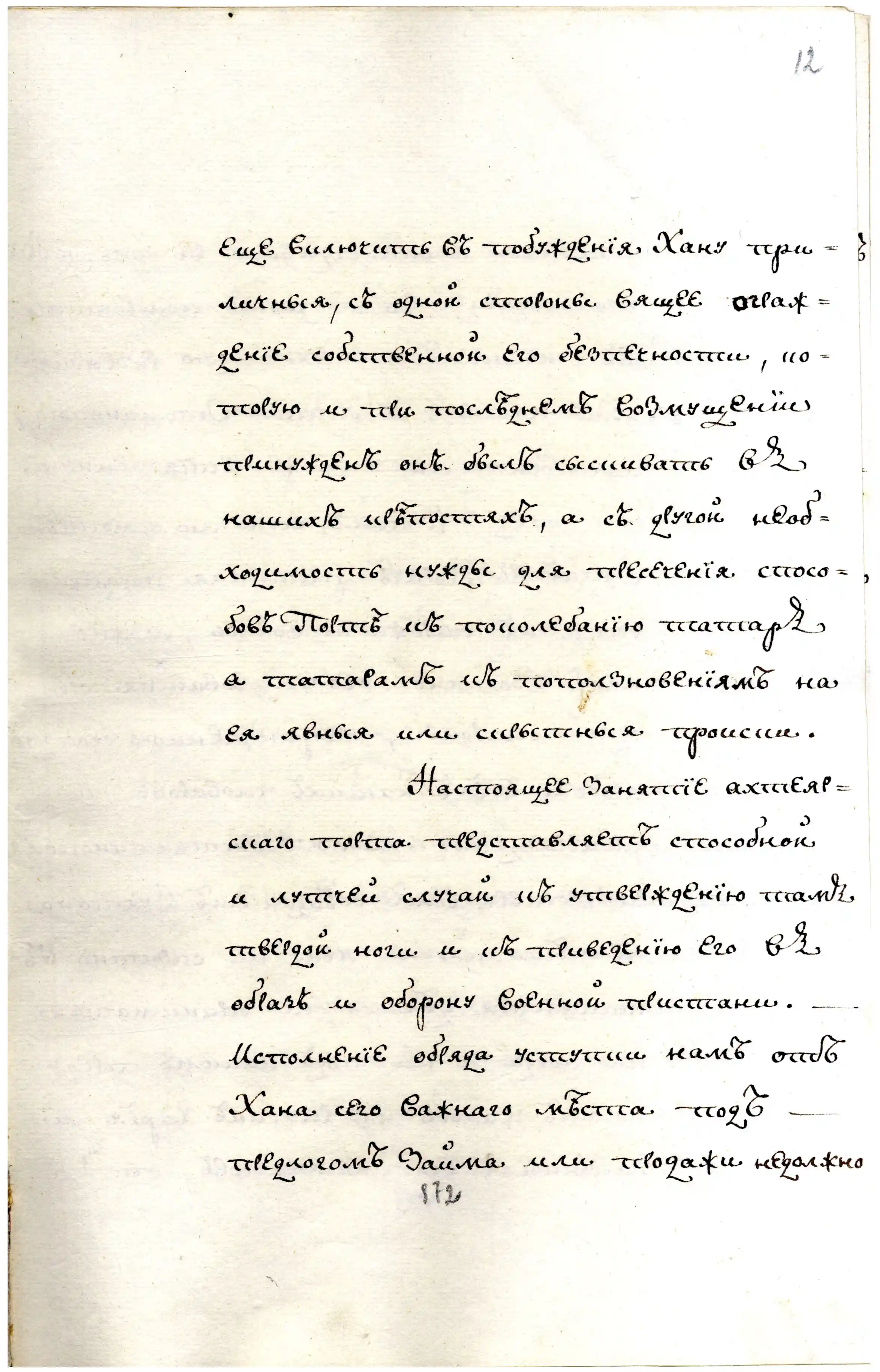

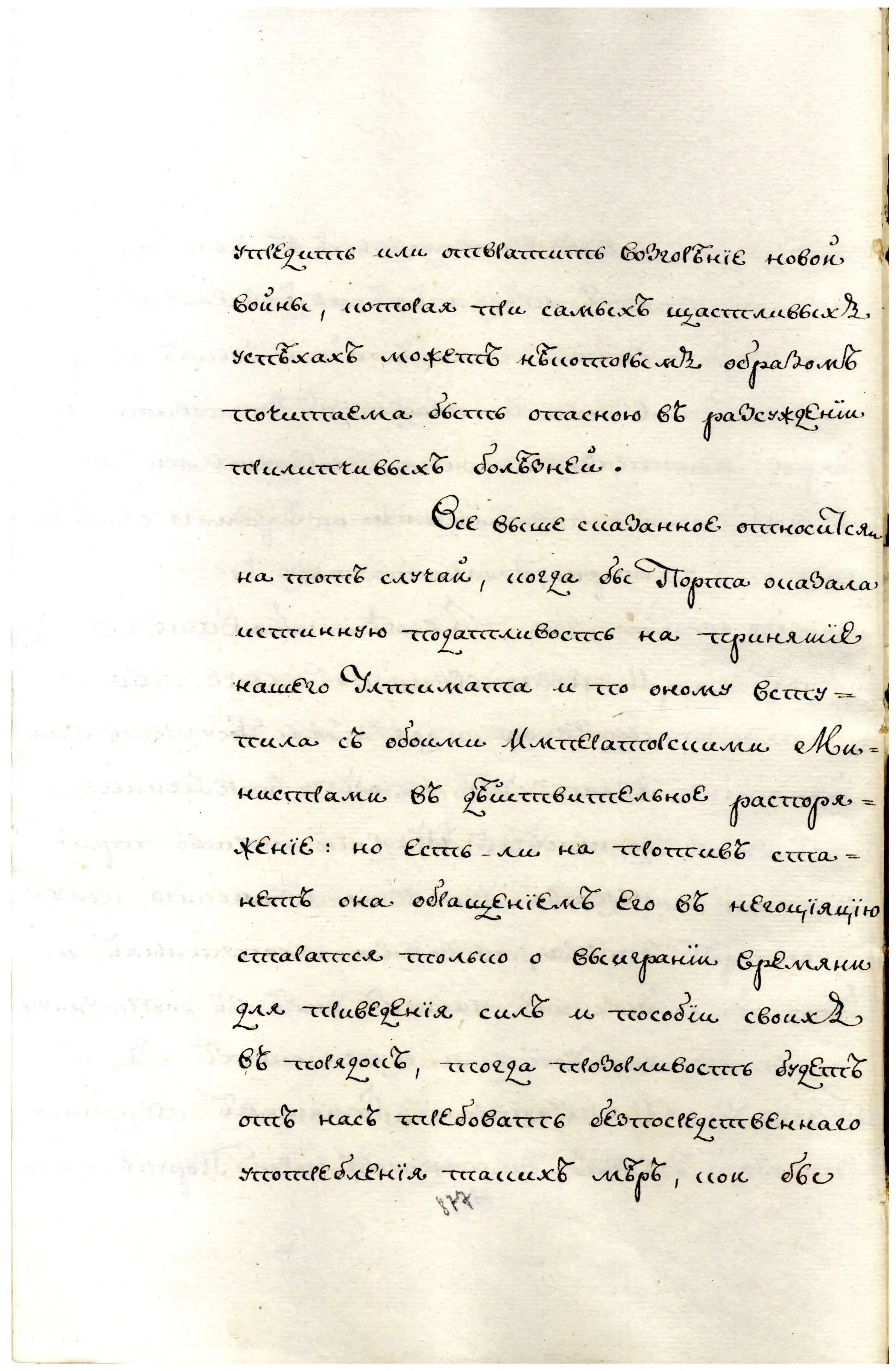

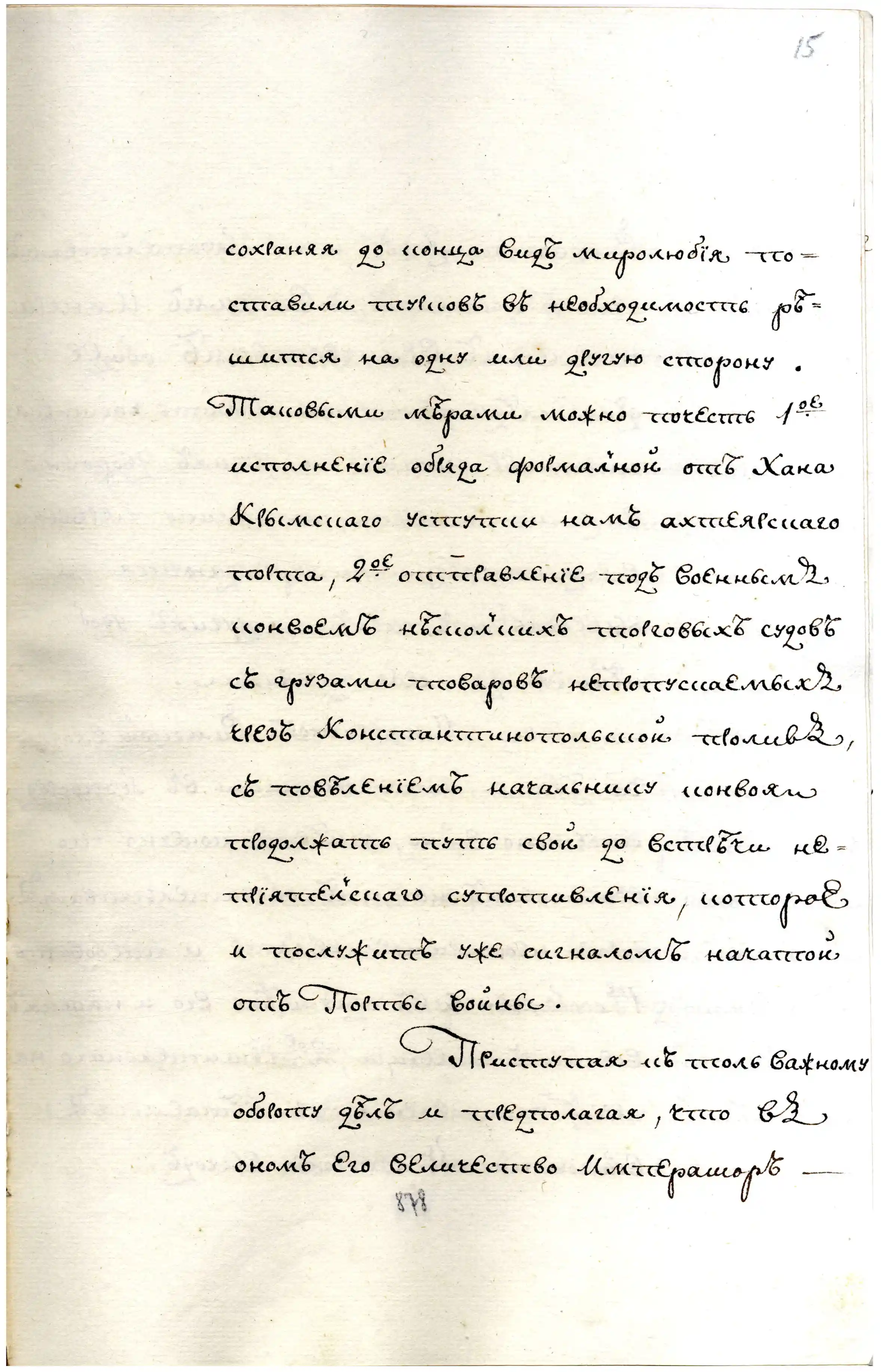

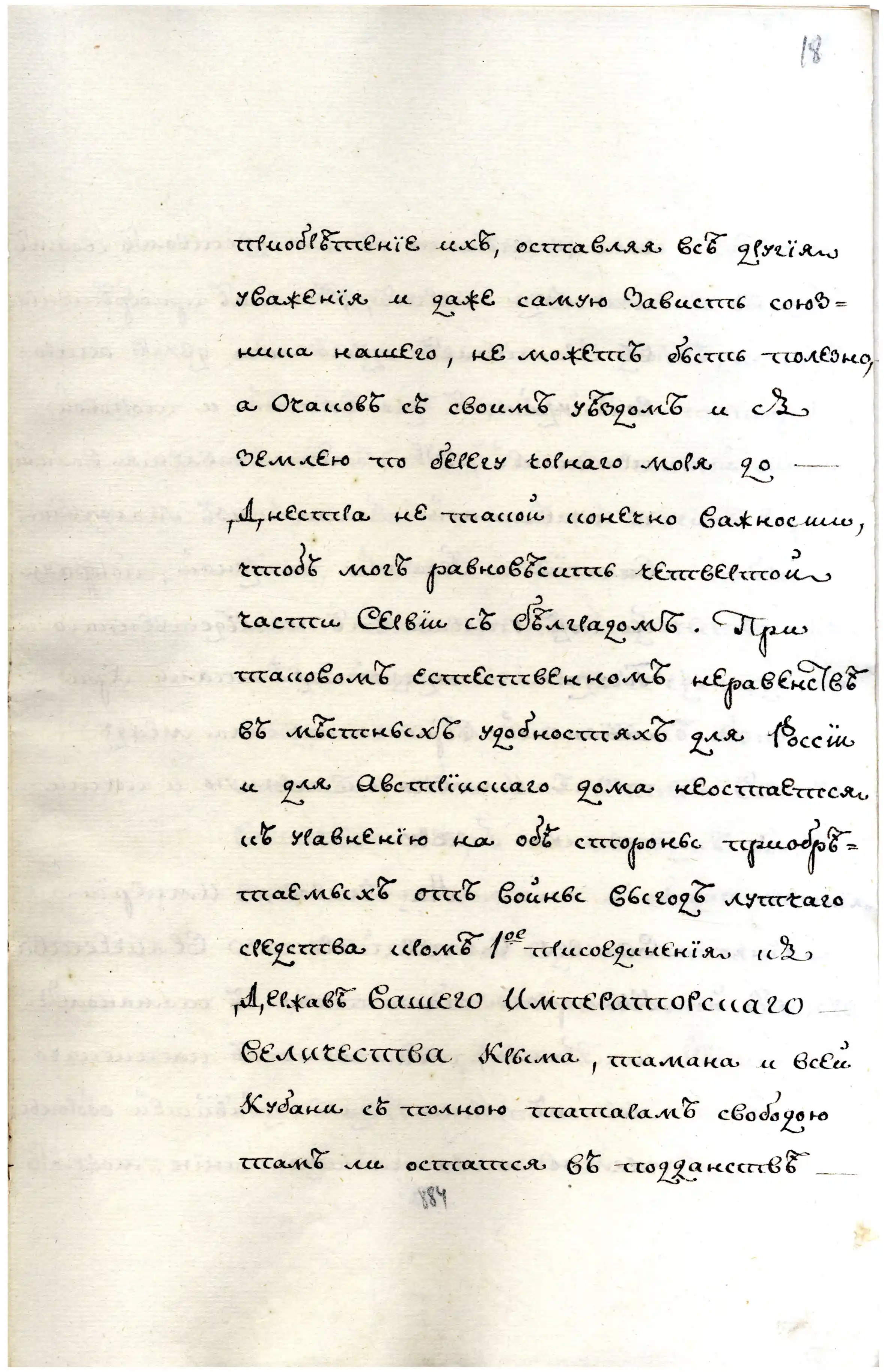

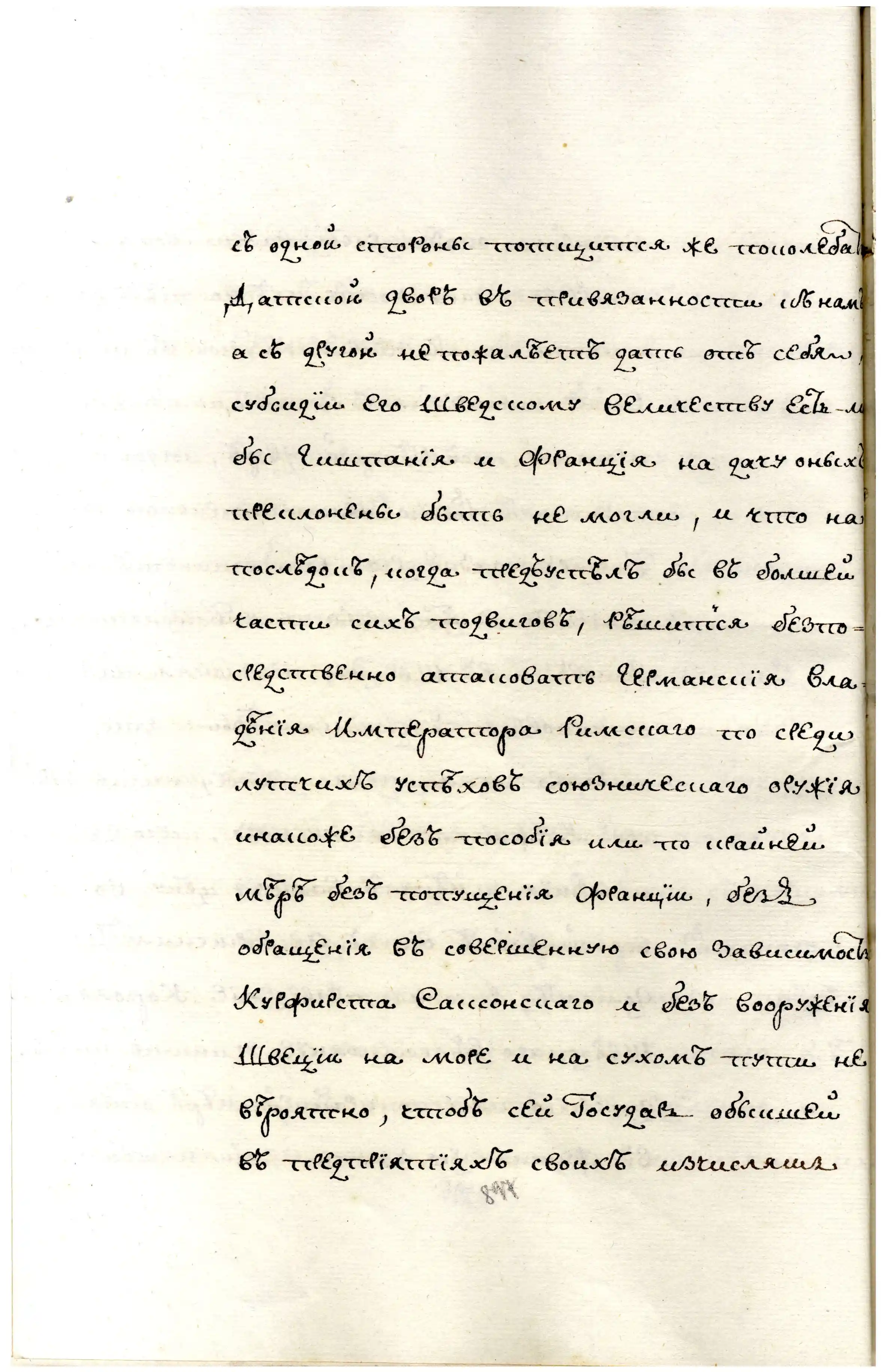

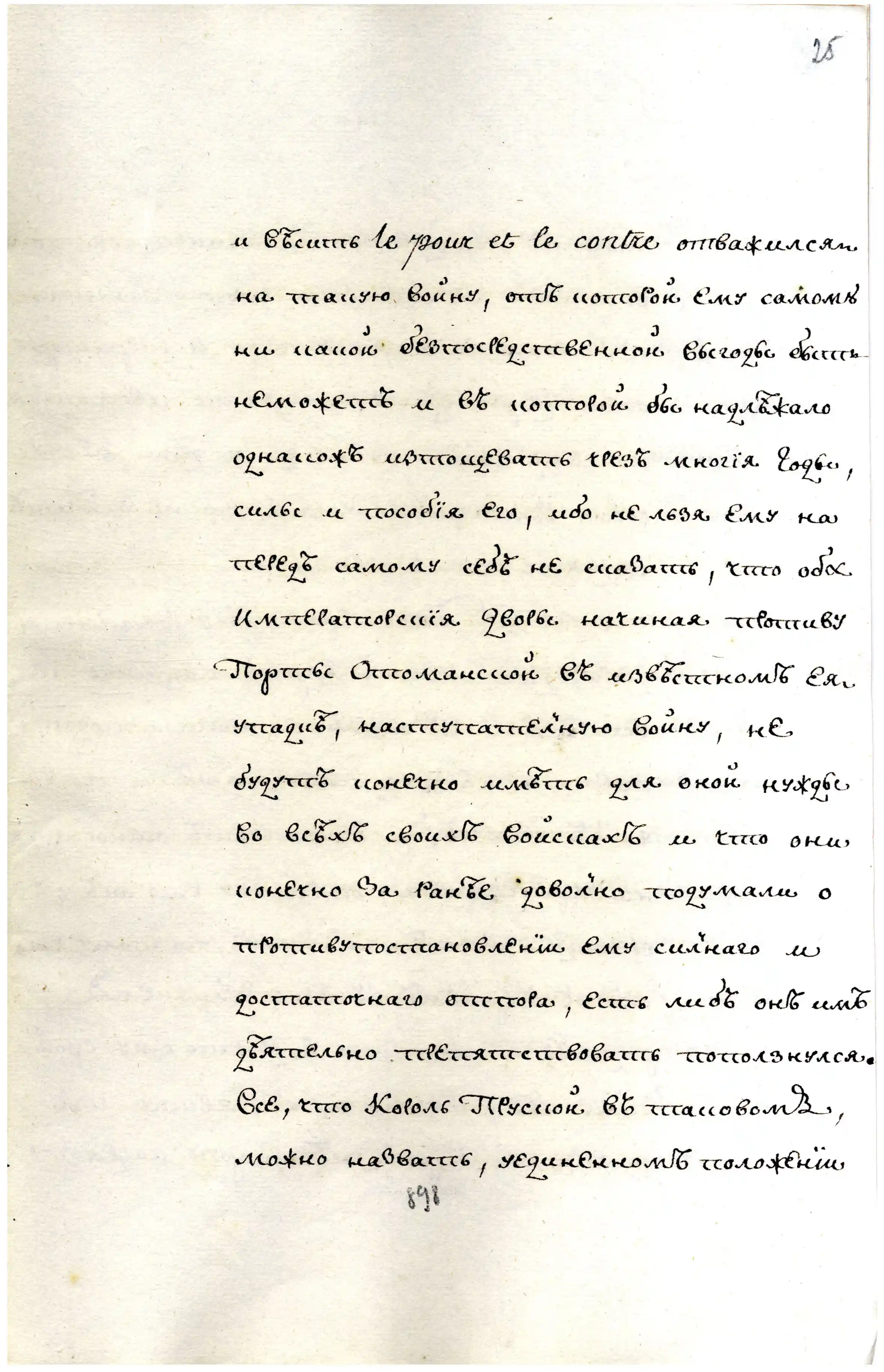

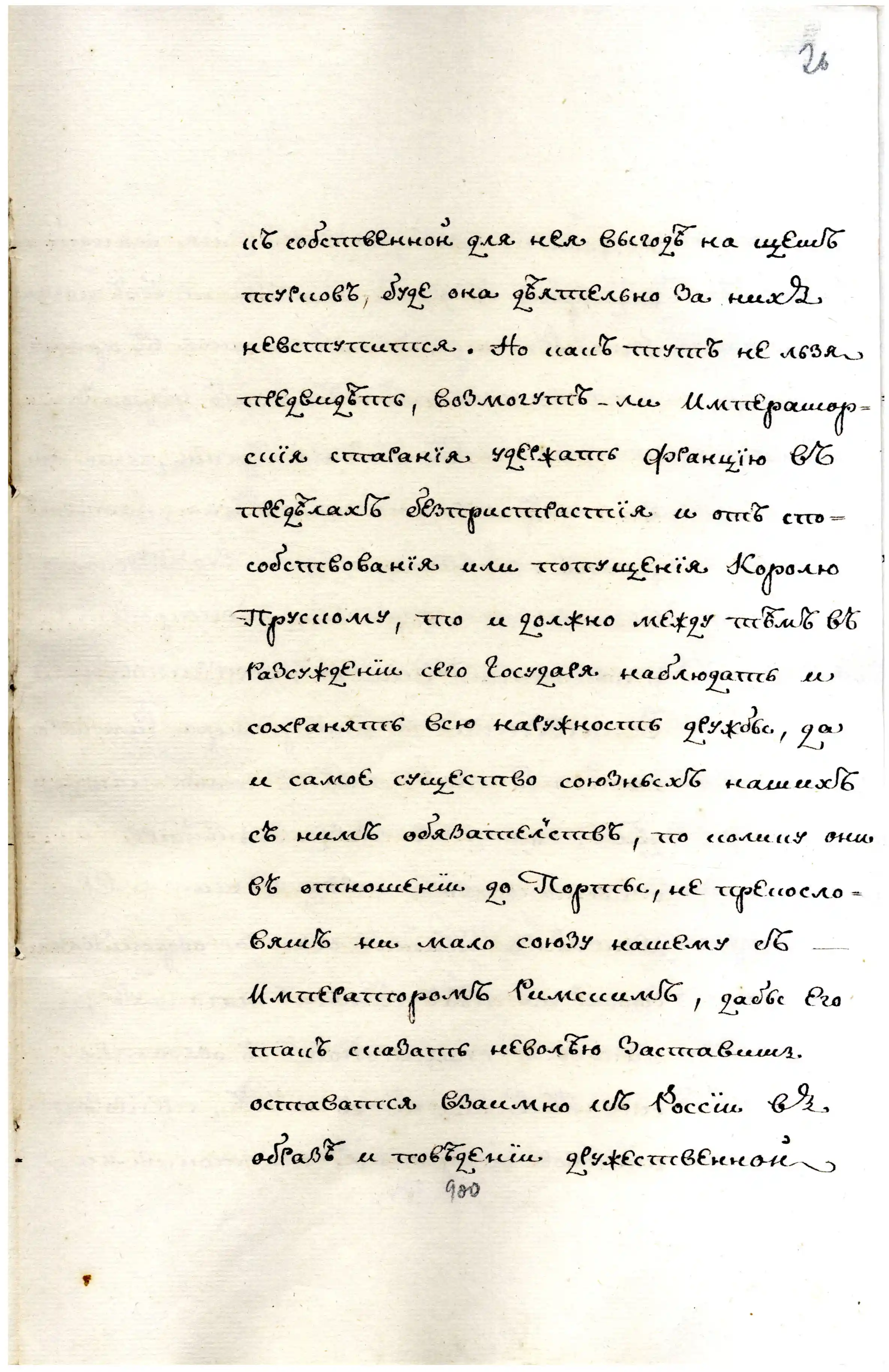

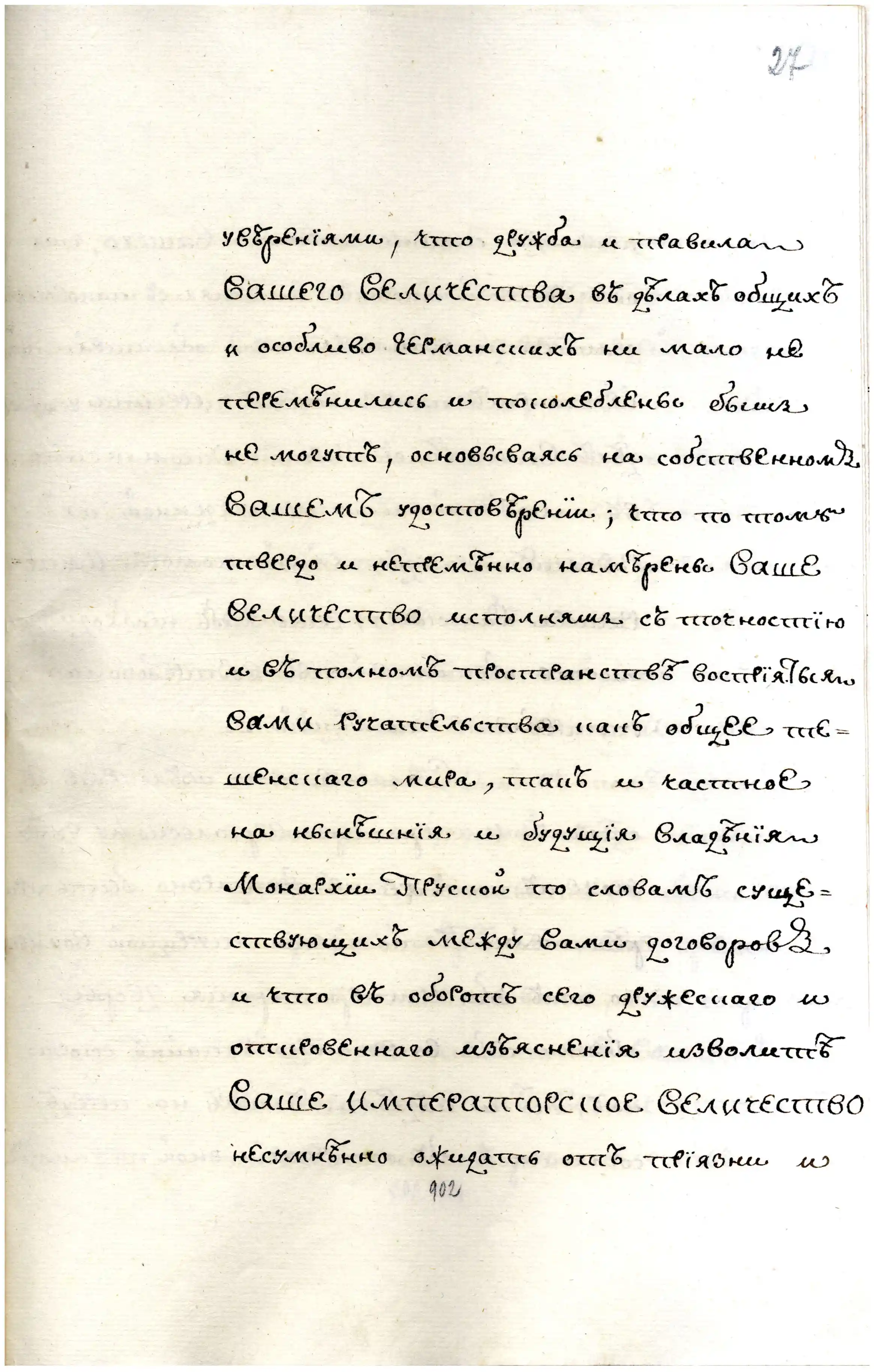

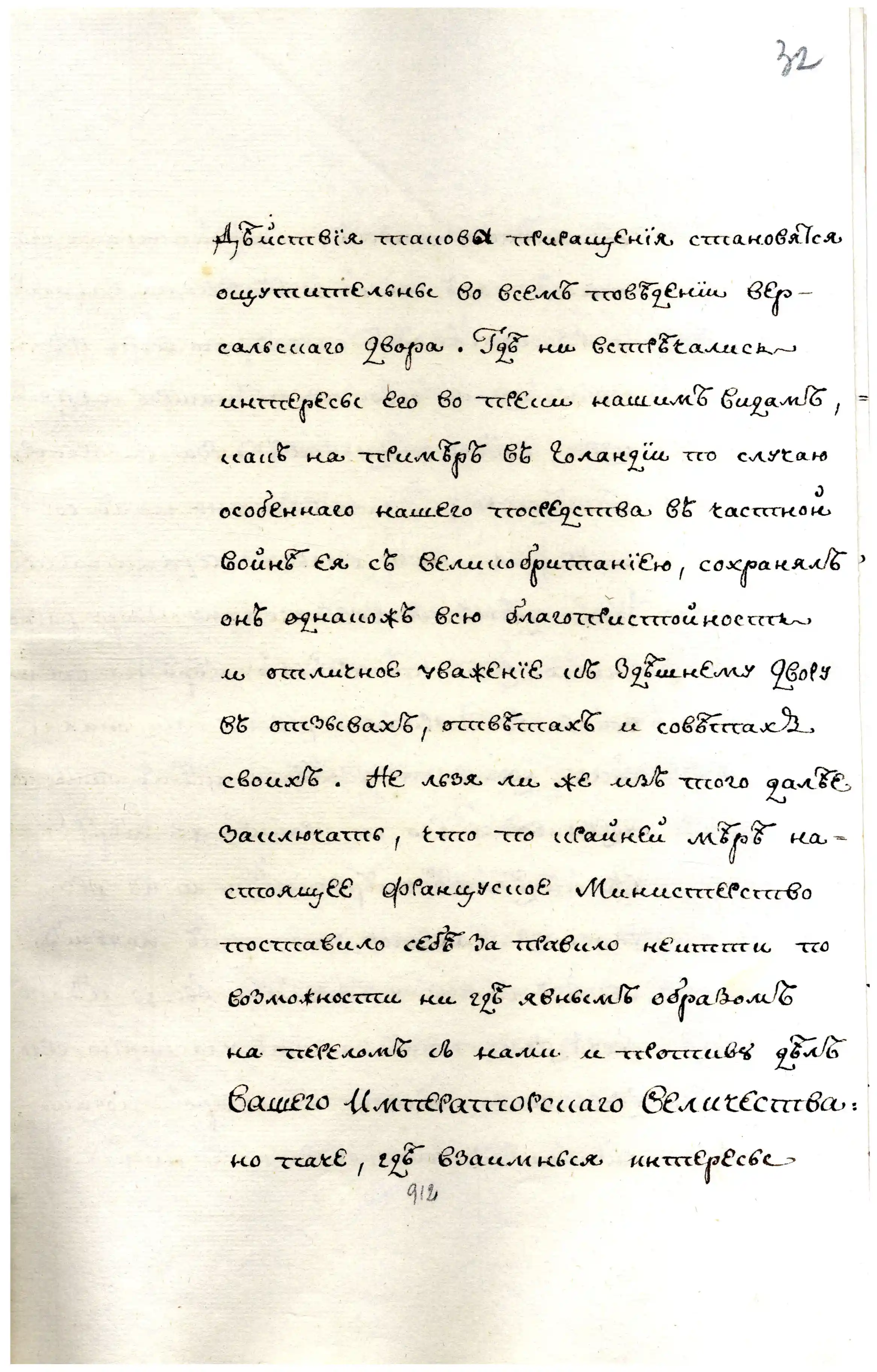

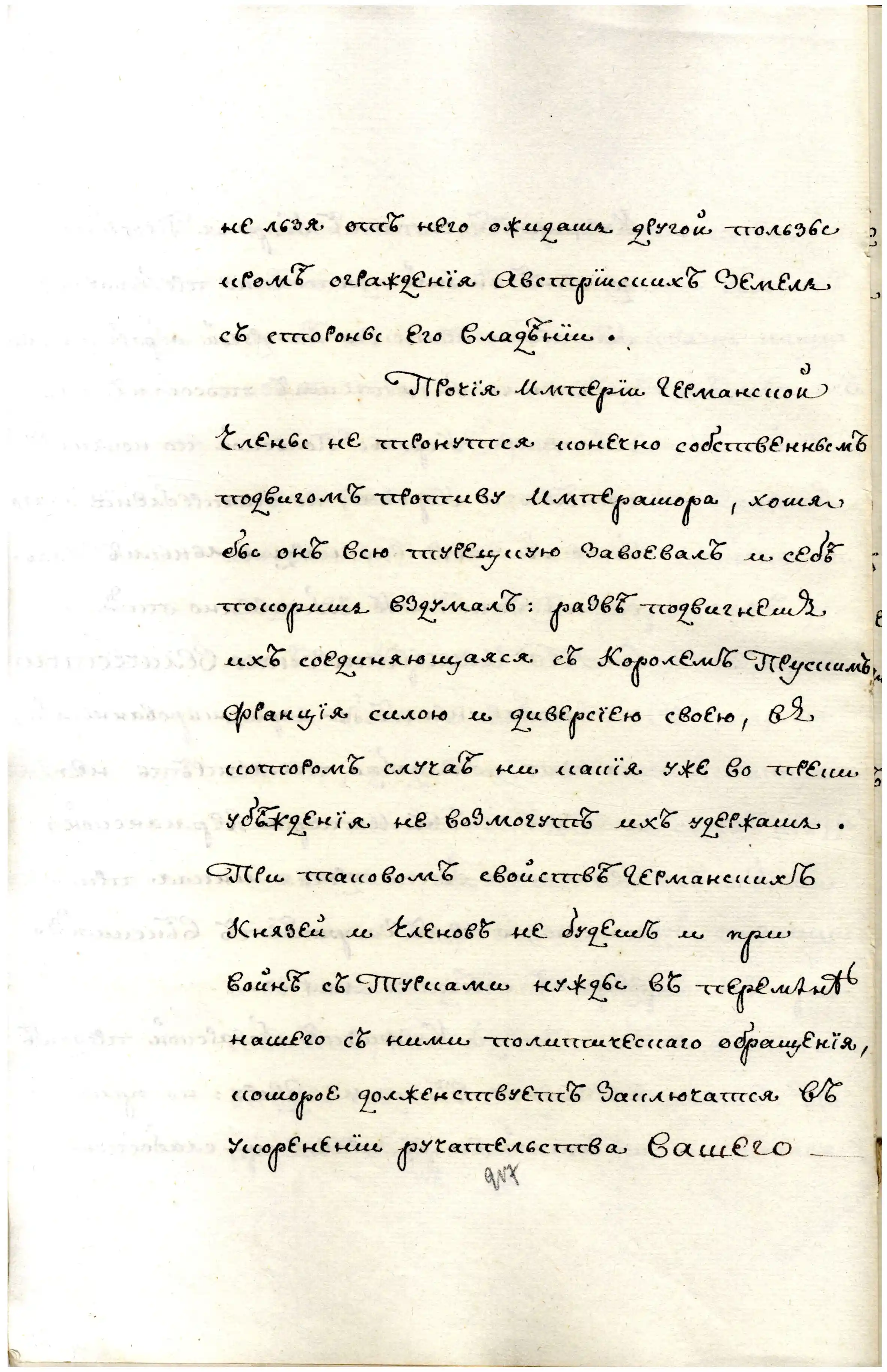

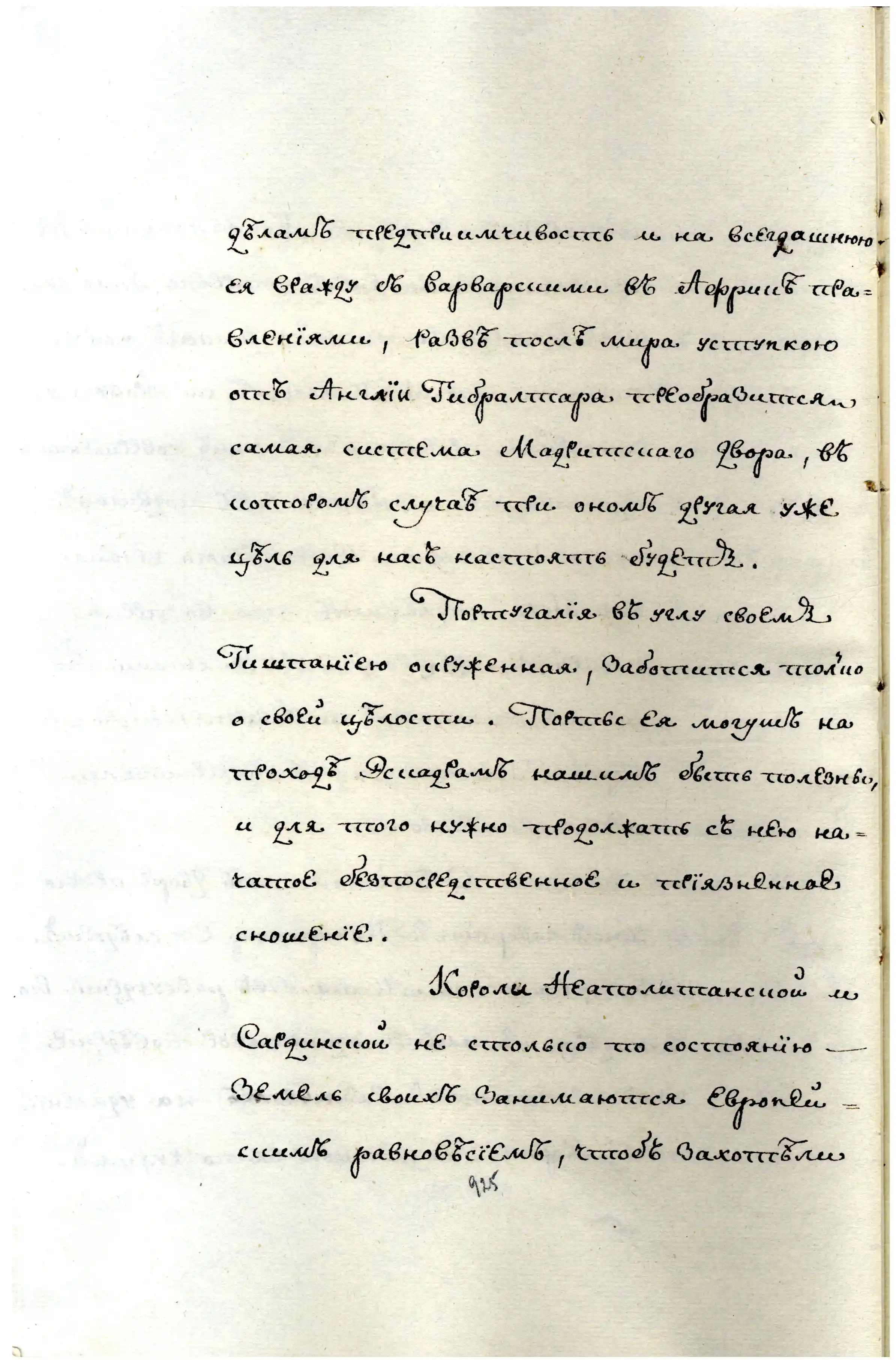

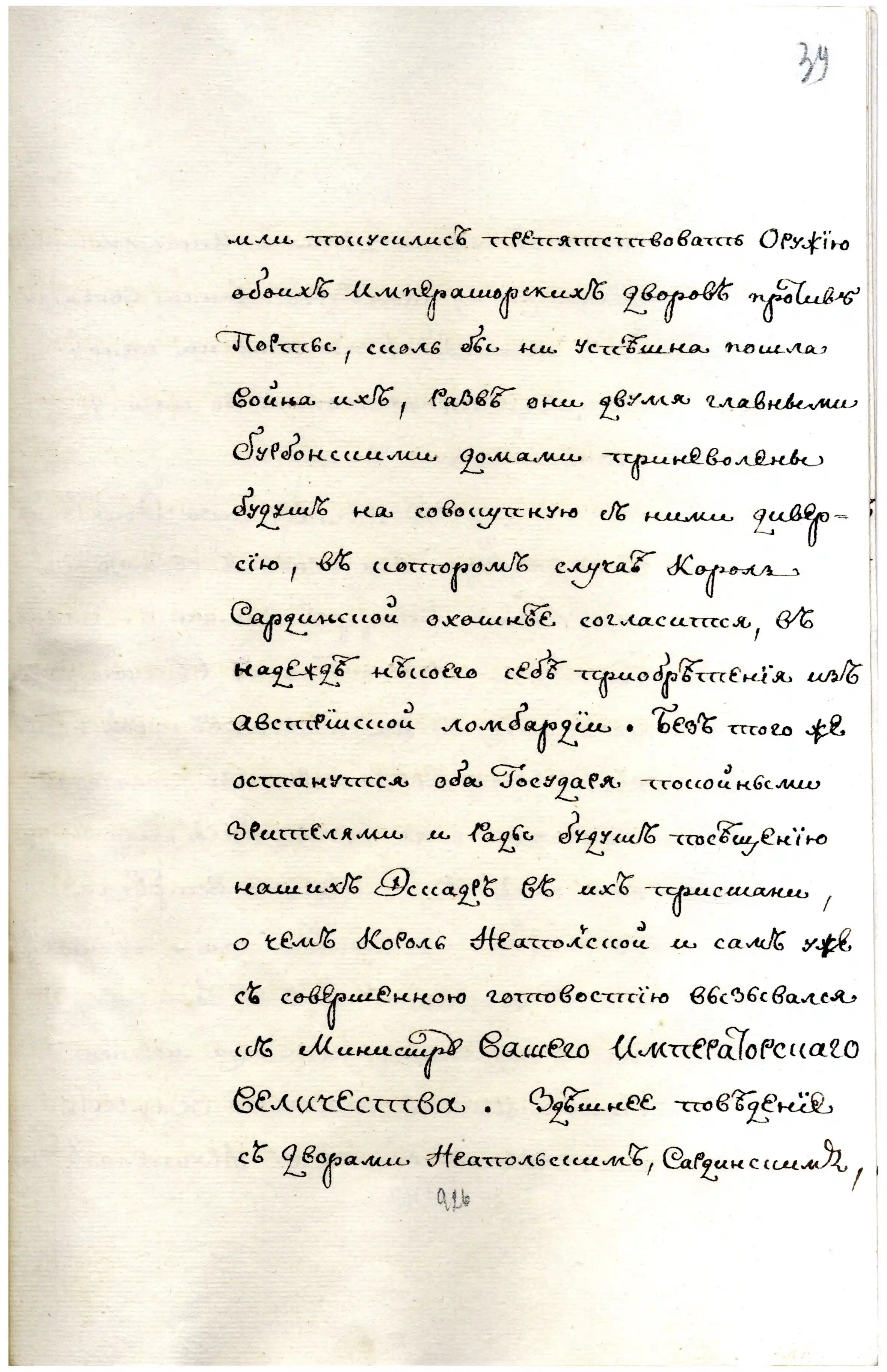

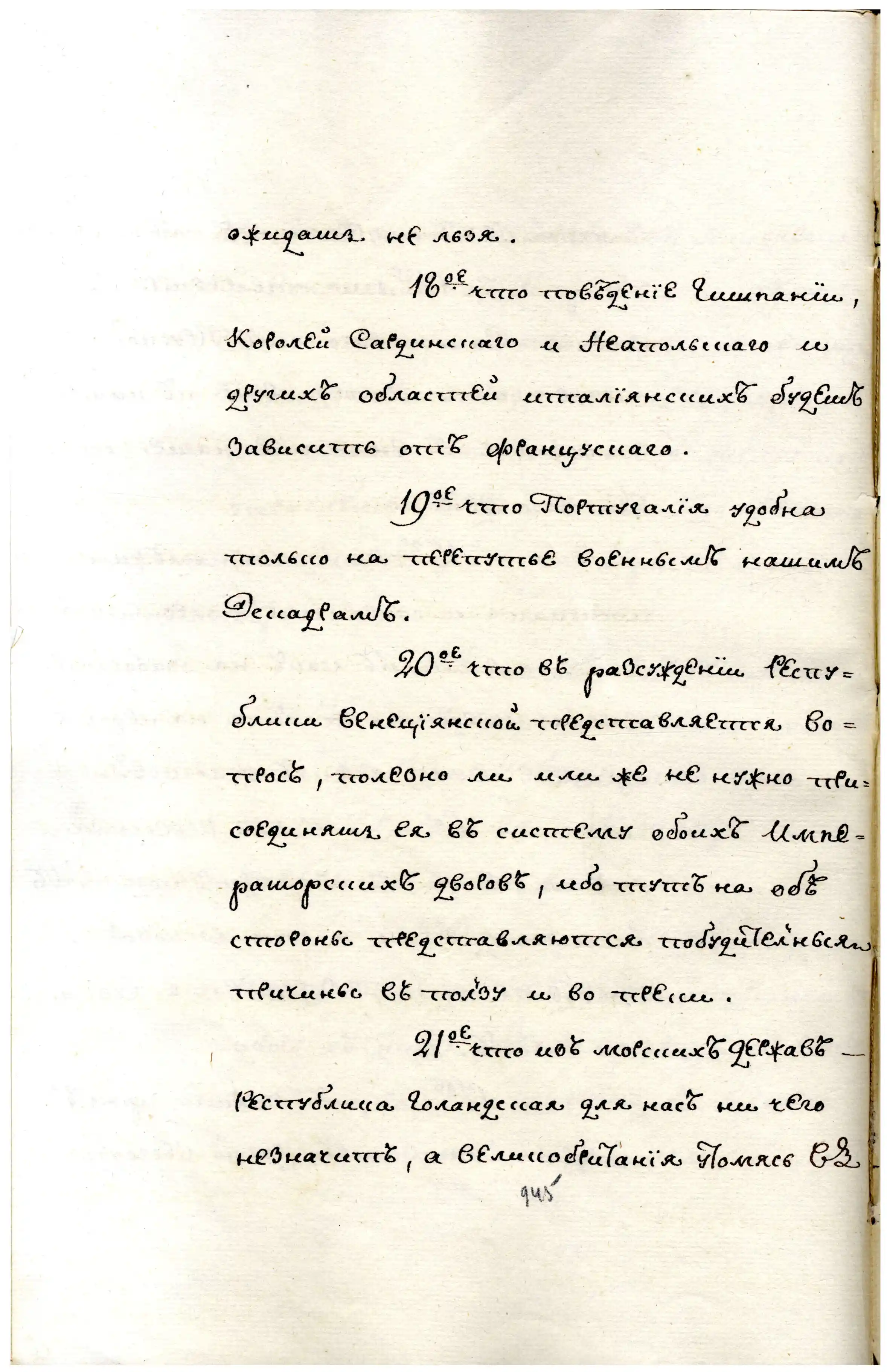

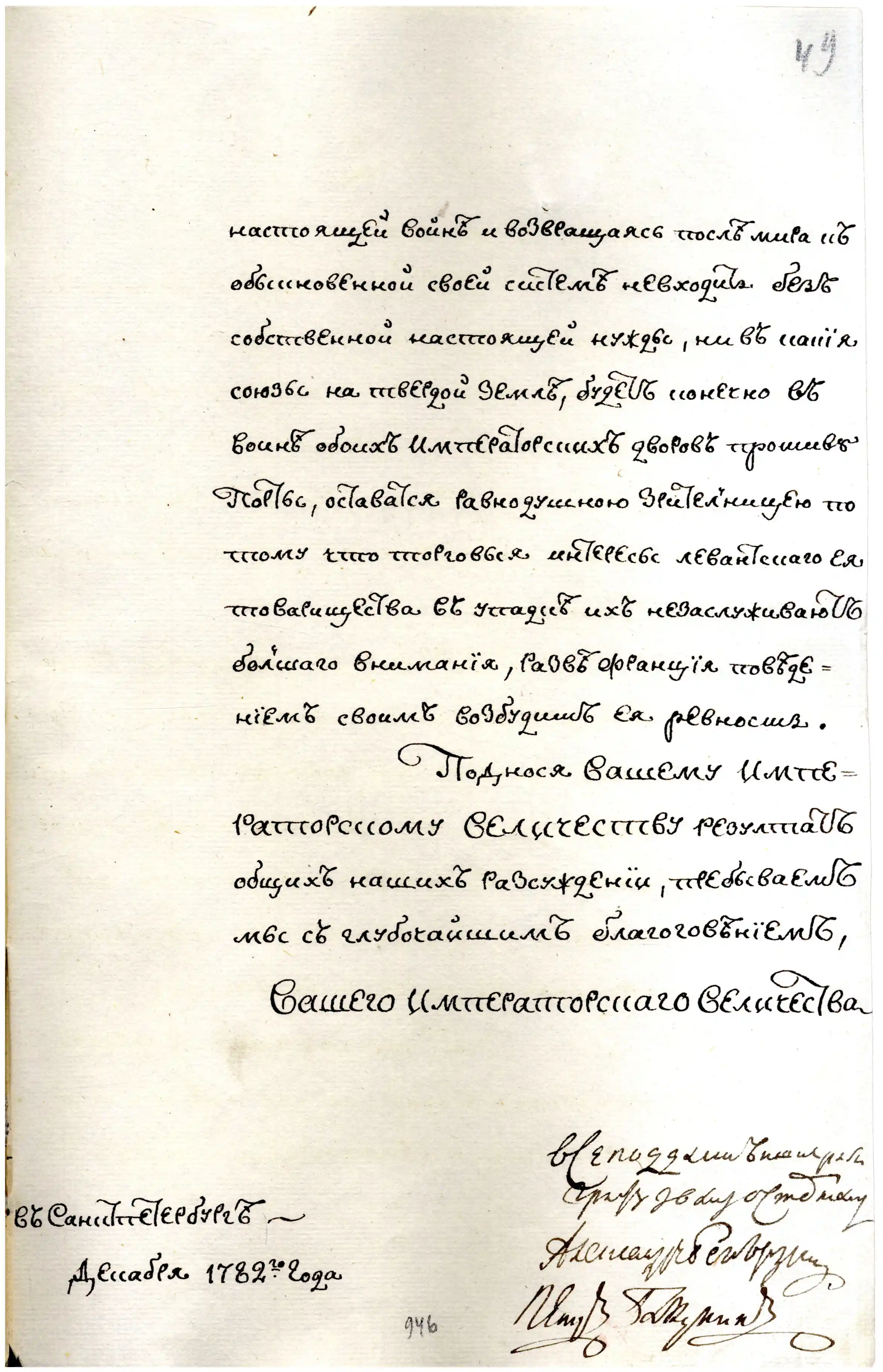

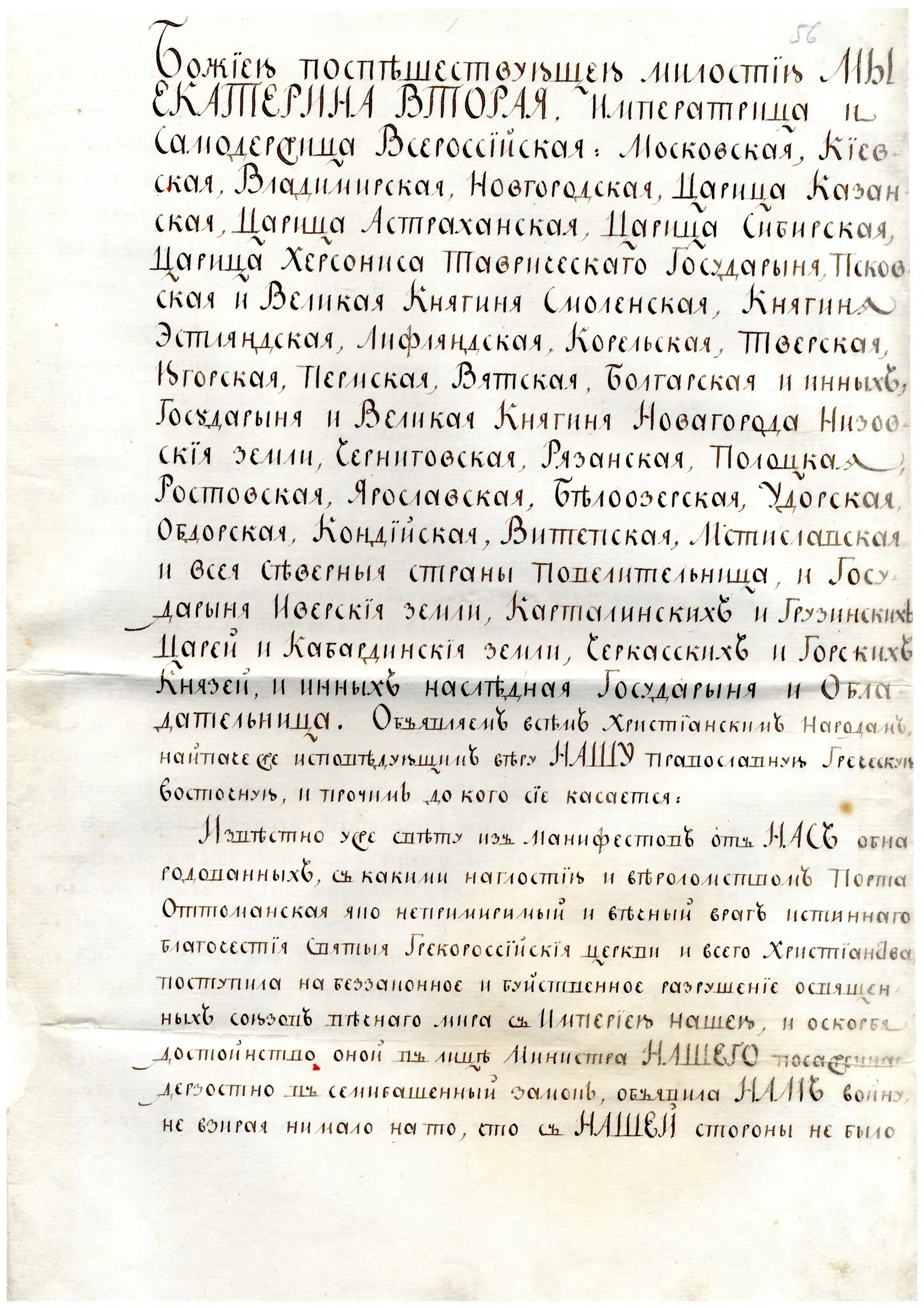

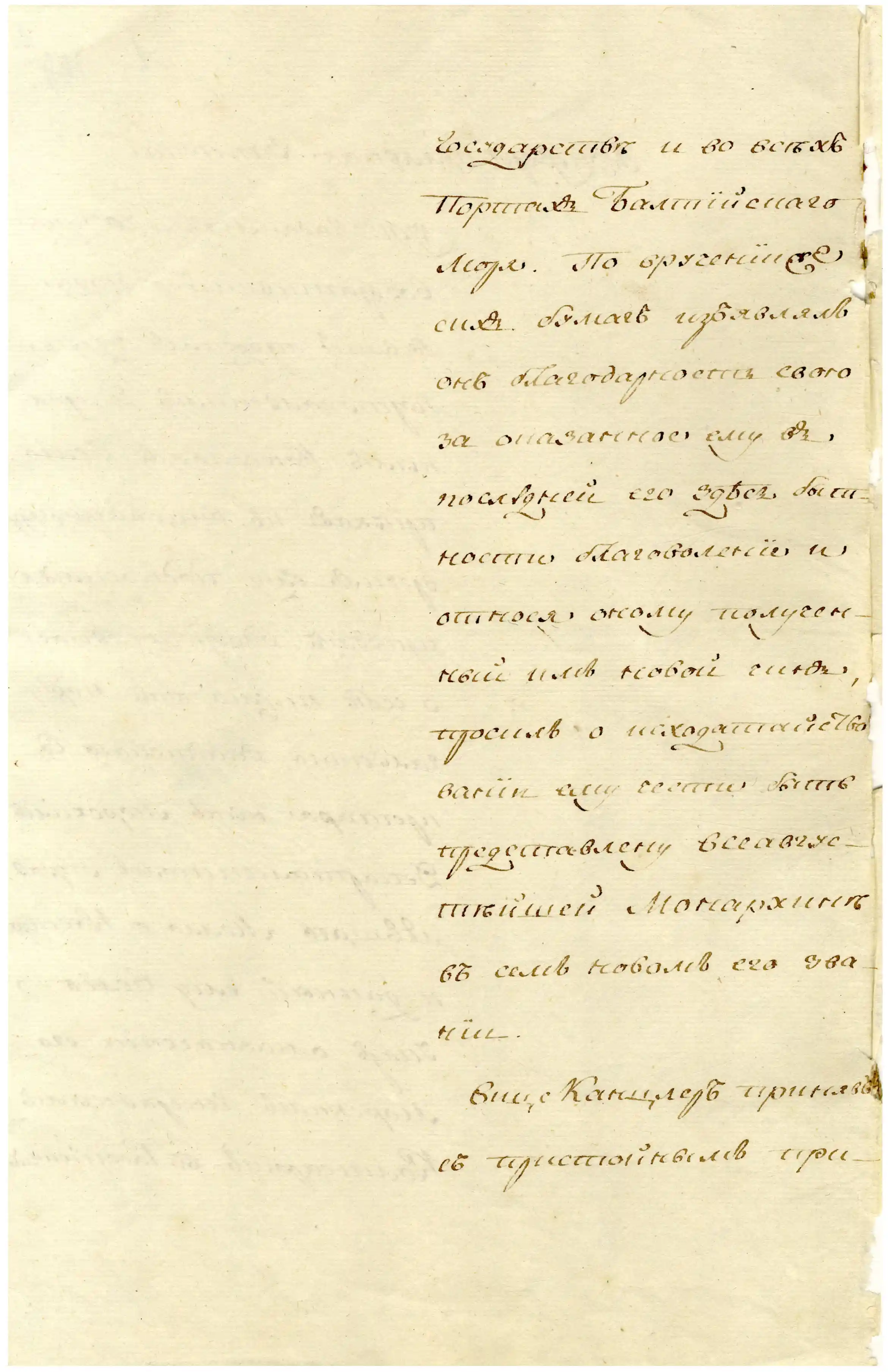

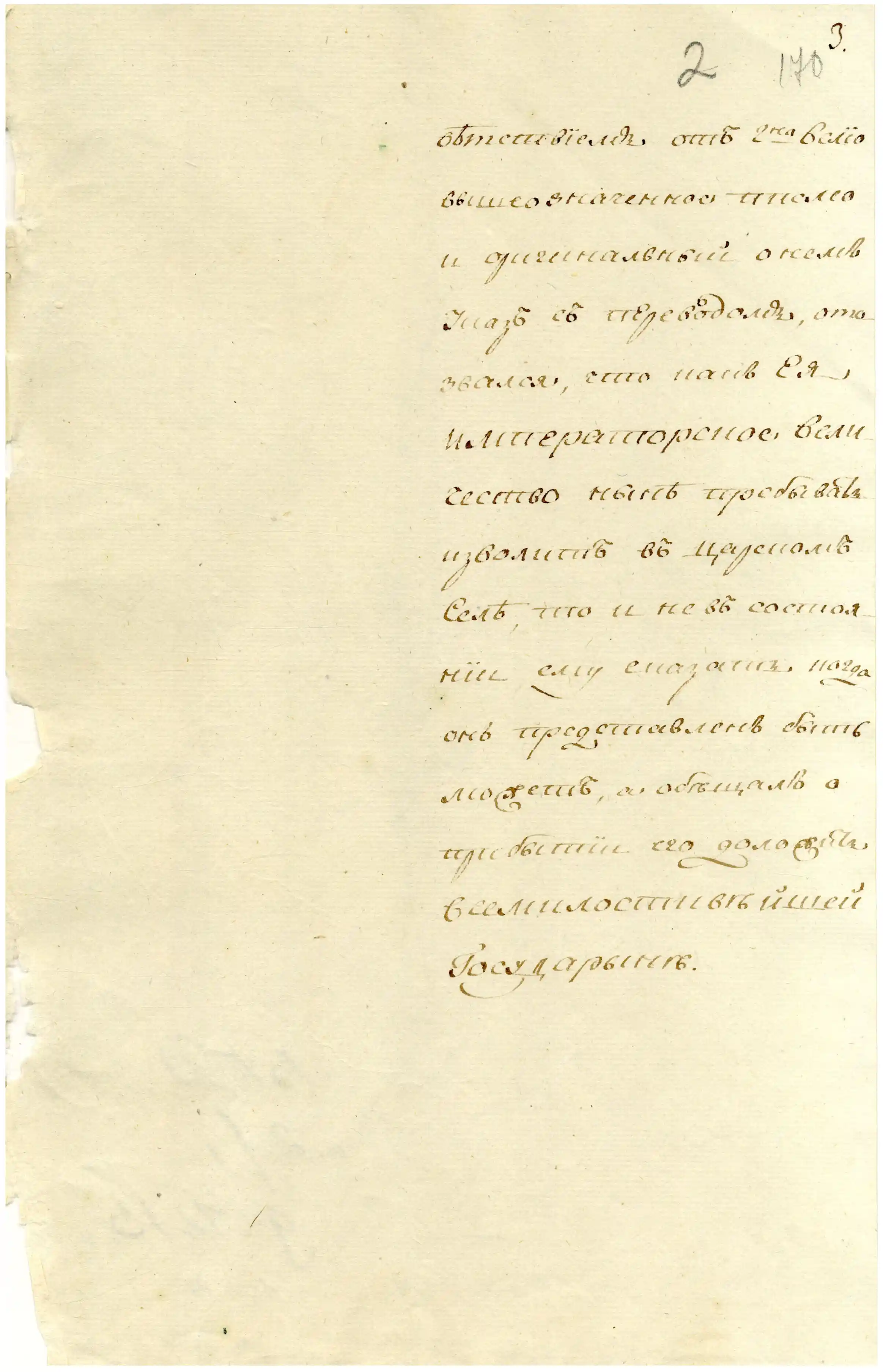

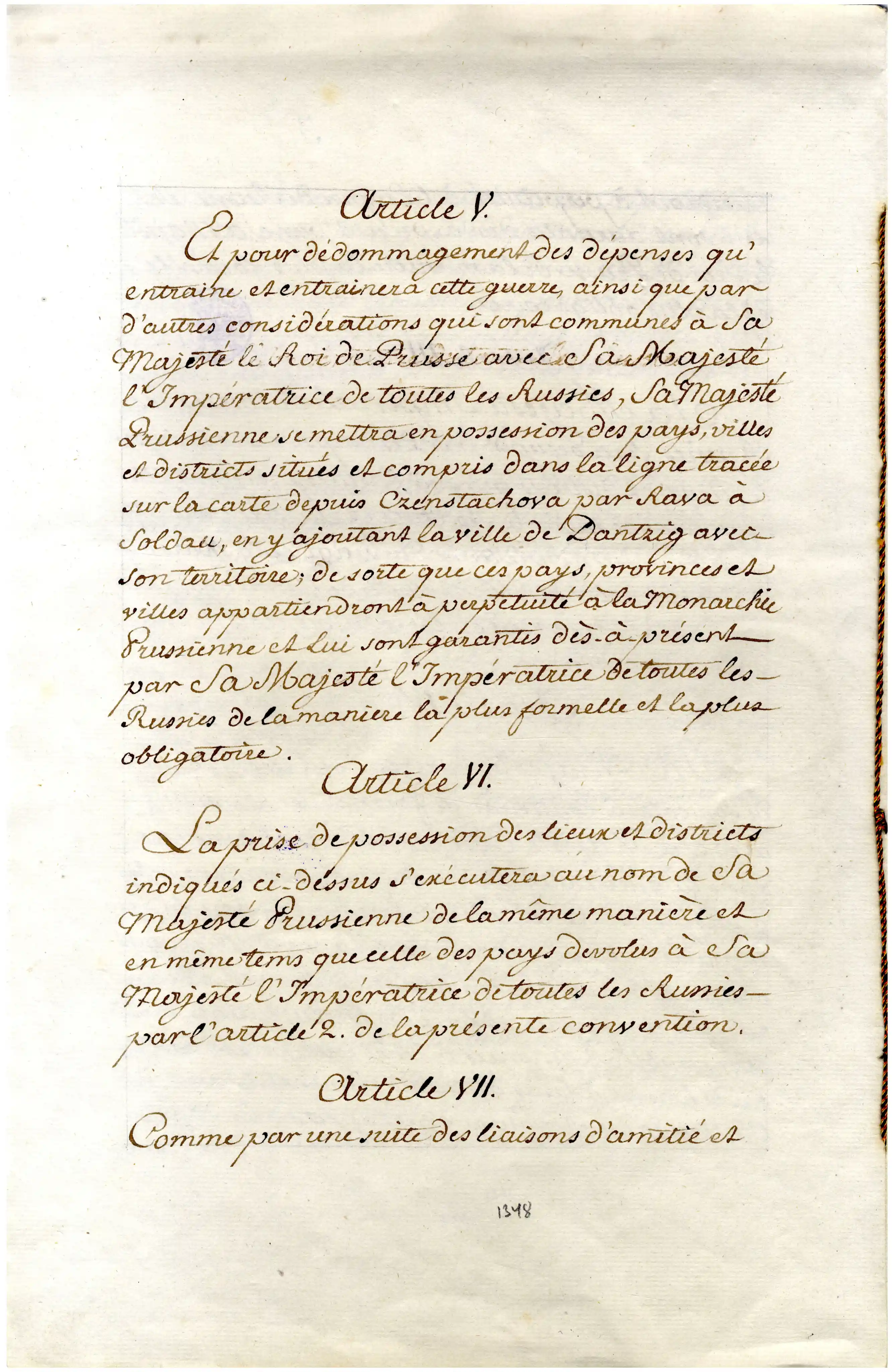

Реляция посланника России в Швеции И.А. Остермана императрице Екатерине II о морских регламентах Швеции, «основаниях и привилегиях» местной водолазной компании, а также о её деятельности. 20 февраля / 3 марта 1763 г.

В XVIII веке с началом строительства регулярного военного флота на Балтике и развитием торгового мореплавания остро встал вопрос организации водолазного дела. С 1700 г. в России издавались переводы иностранных книг по аварийно-спасательному делу, статьи по водолазной физиологии, вводились в действие международные нормативные акты о порядке подъёма затонувших кораблей и их груза. 25 марта 1750 г. Правительствующий Сенат издал указ о том, что в России «по примеру других государств (а особливо Шведского королевства…) надлежит учредить водолазную компанию, дабы корабли и суда, в случае несчастья, чрез старание оной компании наикратчайше могли получать спасение и от дальнего разорения и убытков избавление». Реляции И.А. Остермана о состоянии водолазного дела в Швеции (в то время наиболее развитой стране в части аварийно-спасательных работ) внесли значительный вклад в разработку ряда правовых актов 1761, 1763 гг., регламентирующих порядок проведения аварийно-спасательных работ в российской зоне ответственности на Балтийском море.

АВПРИ, ф. Внутренние коллежские дела оп. 2/6, д. 4224, л. 64–66 об., копия, рус. яз.

По сути, эта информация — как правила МЧС, которые помогают избегать аварий на воде. А чем меньше аварий, тем больше кораблей проходит в Балтийском море, а значит, и тем лучше торговые отношения России.

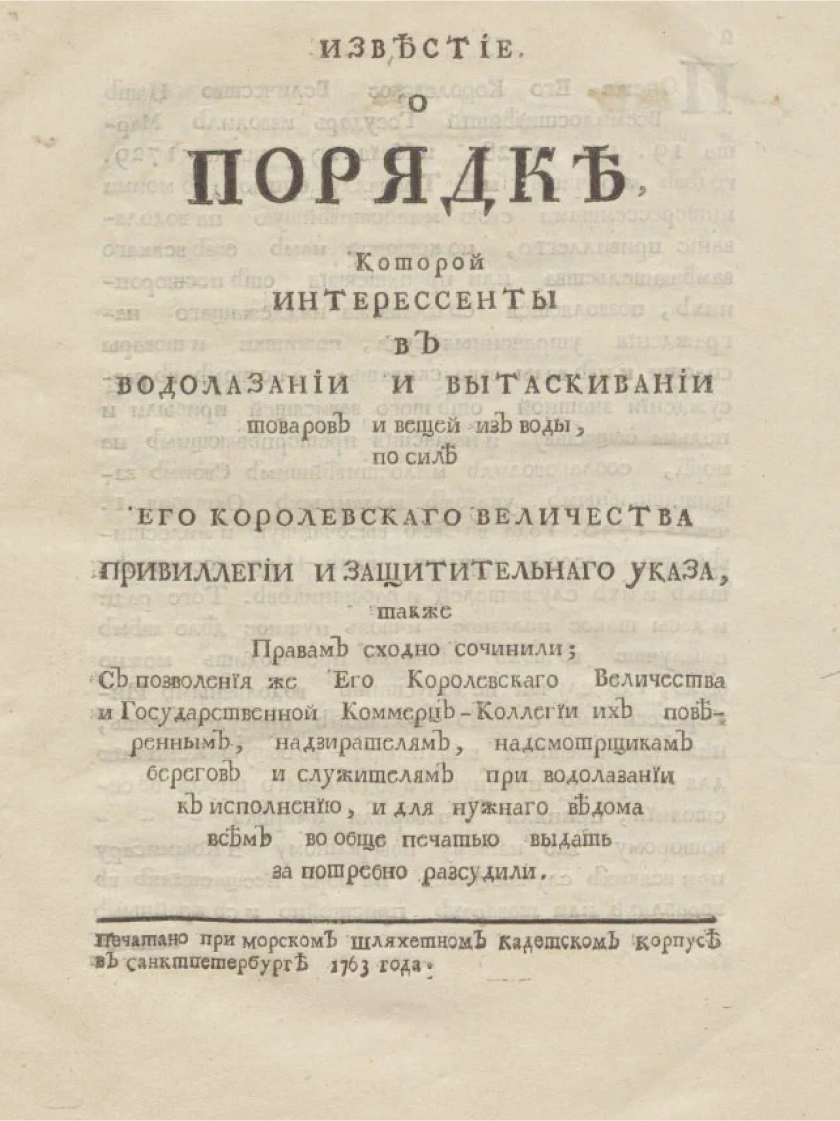

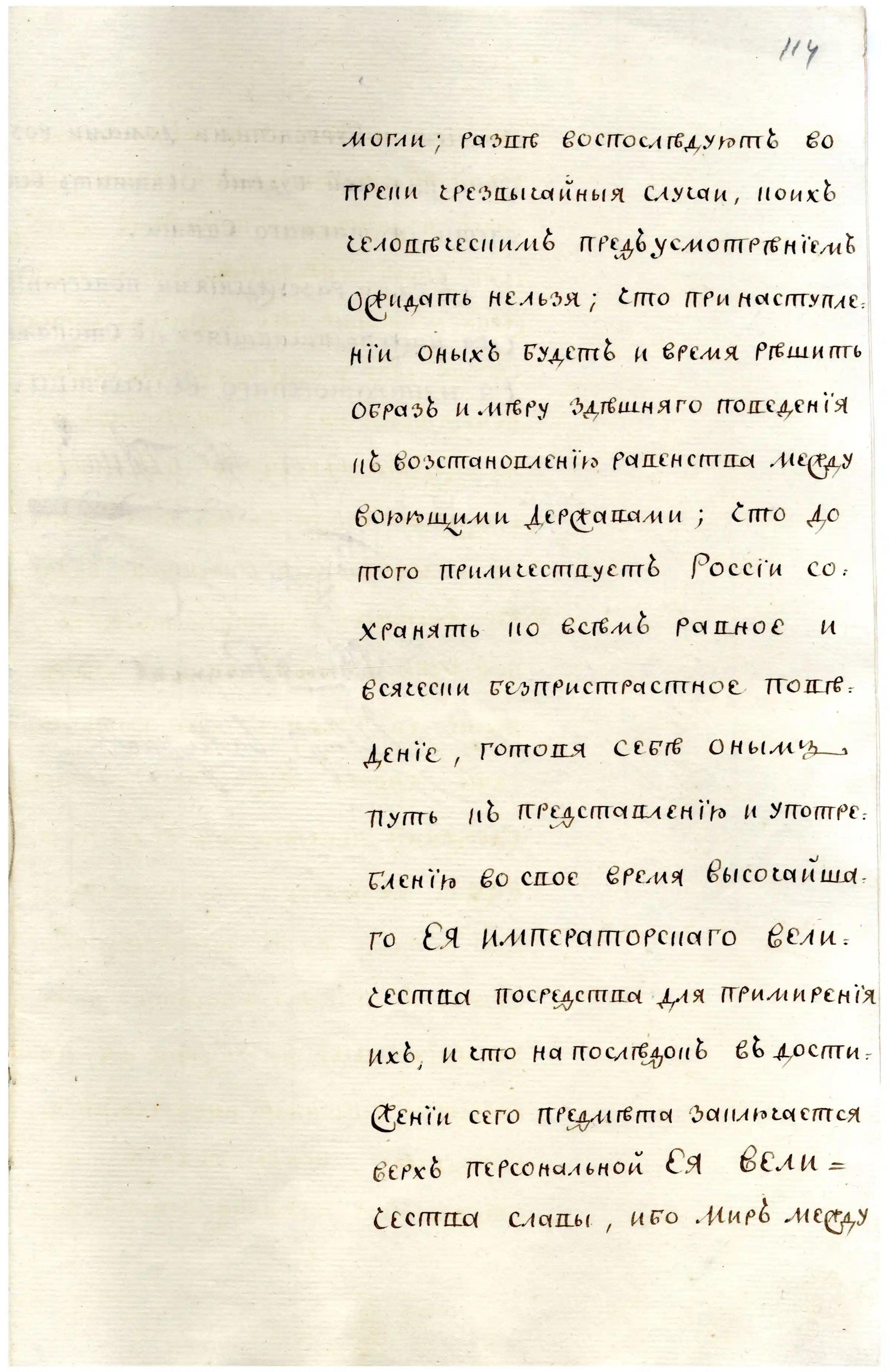

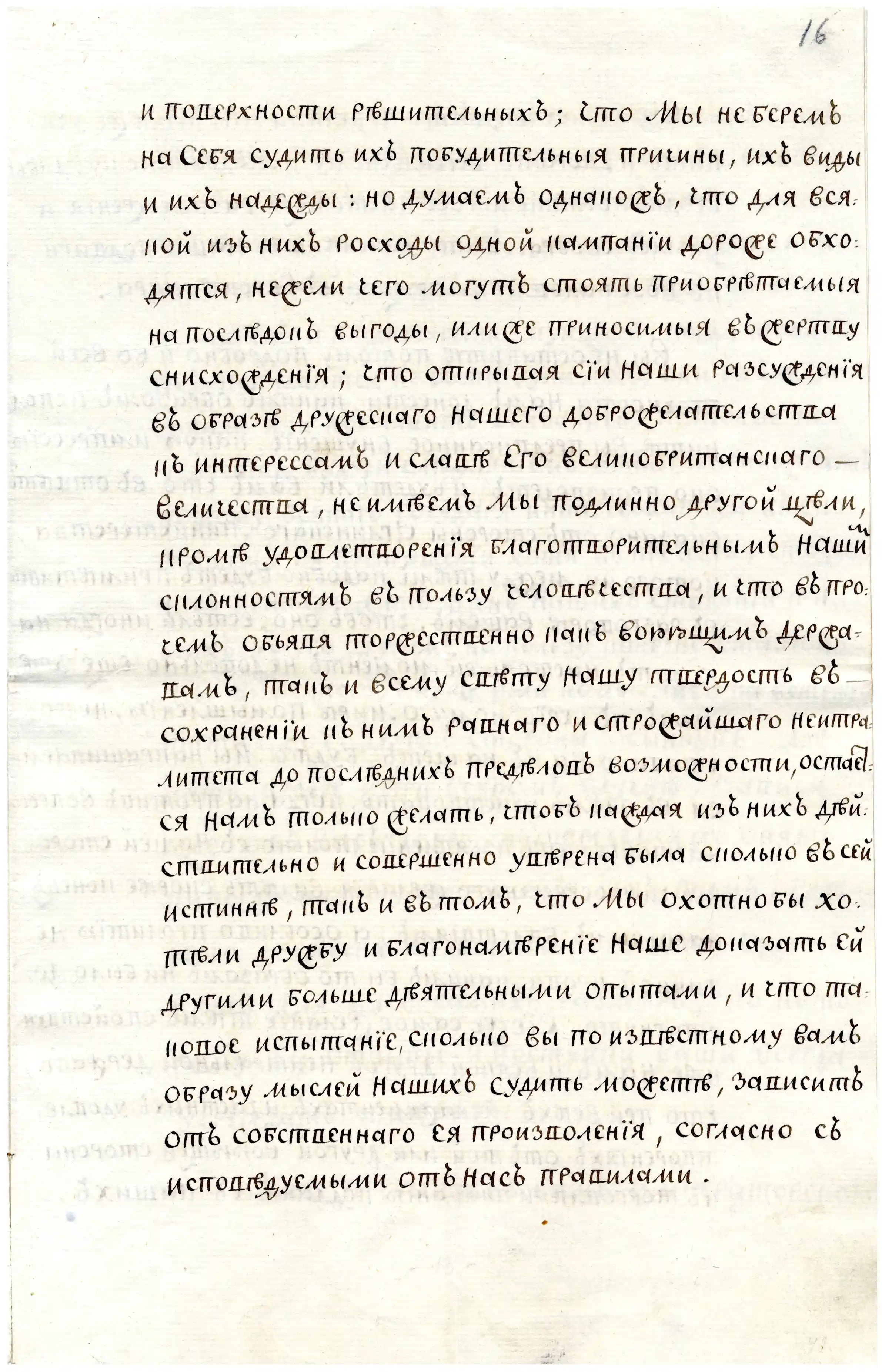

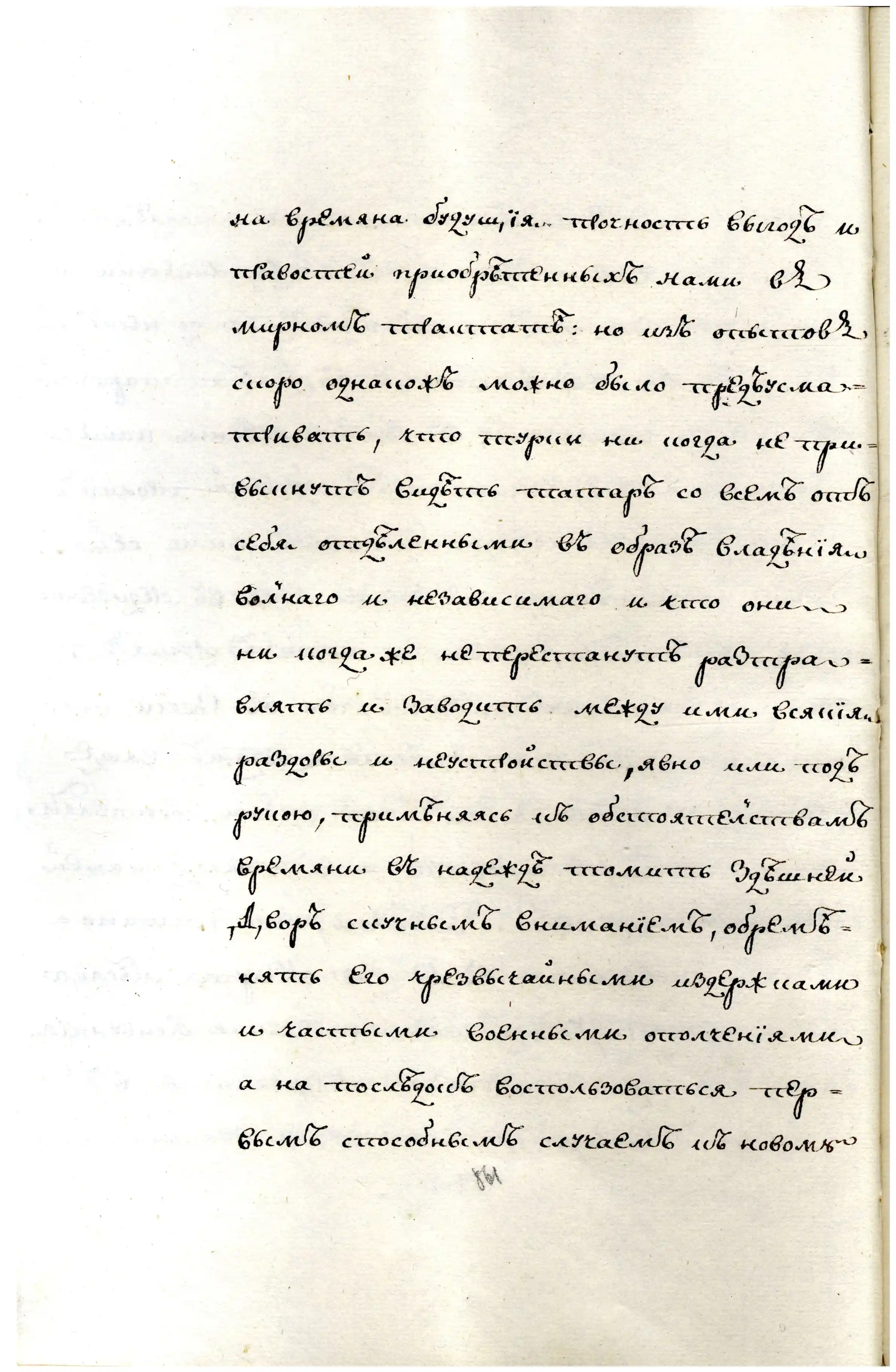

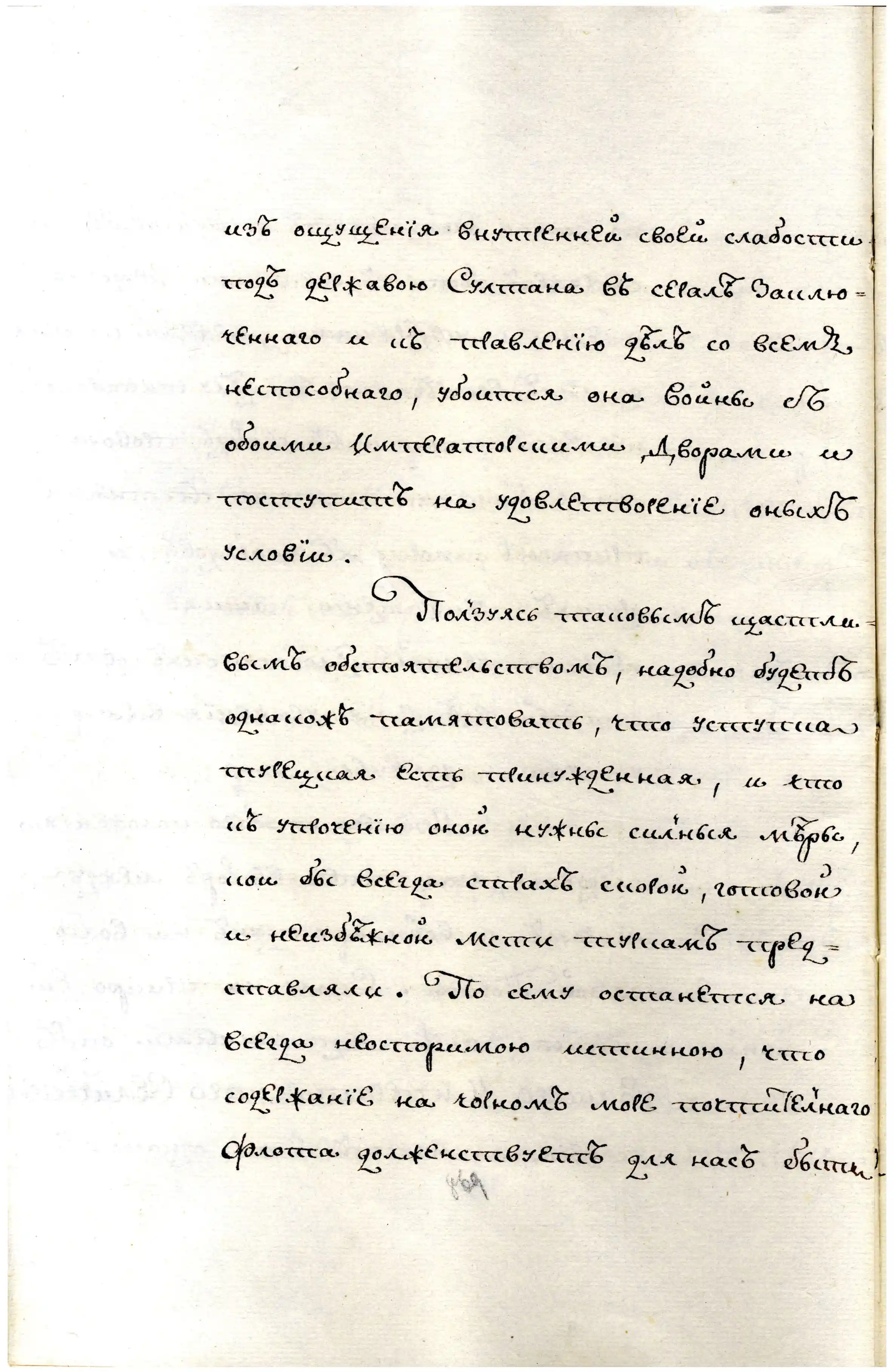

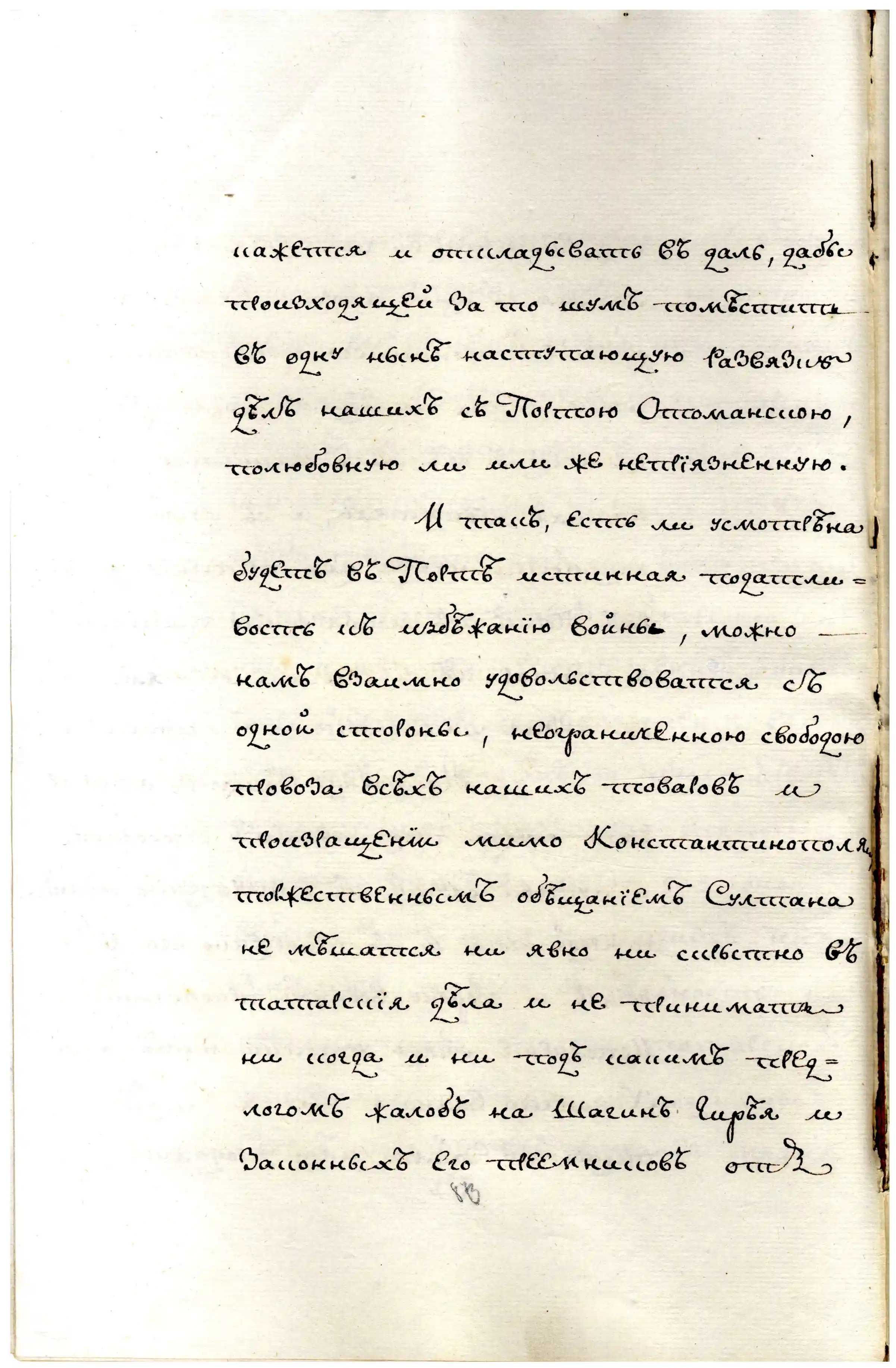

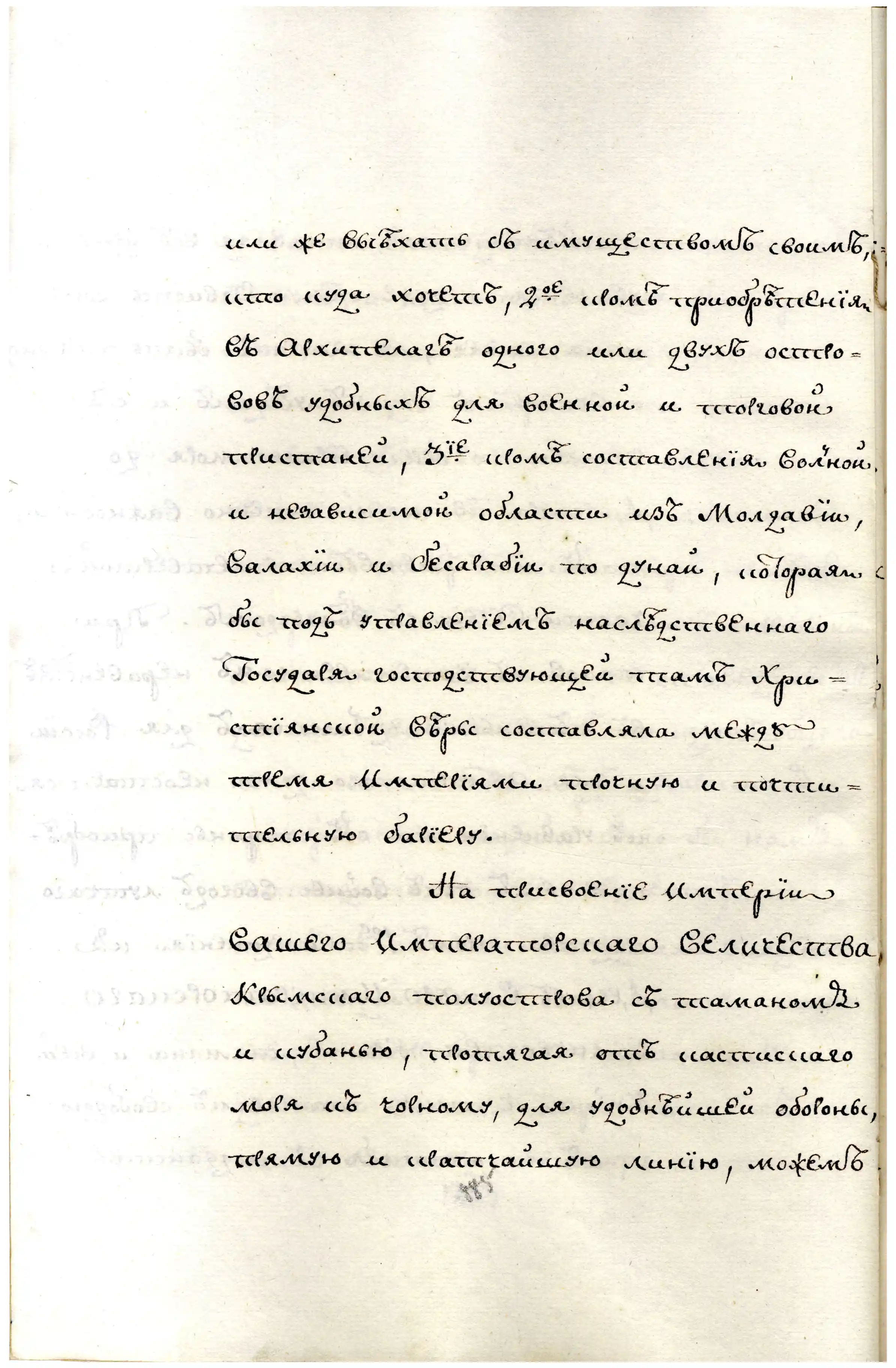

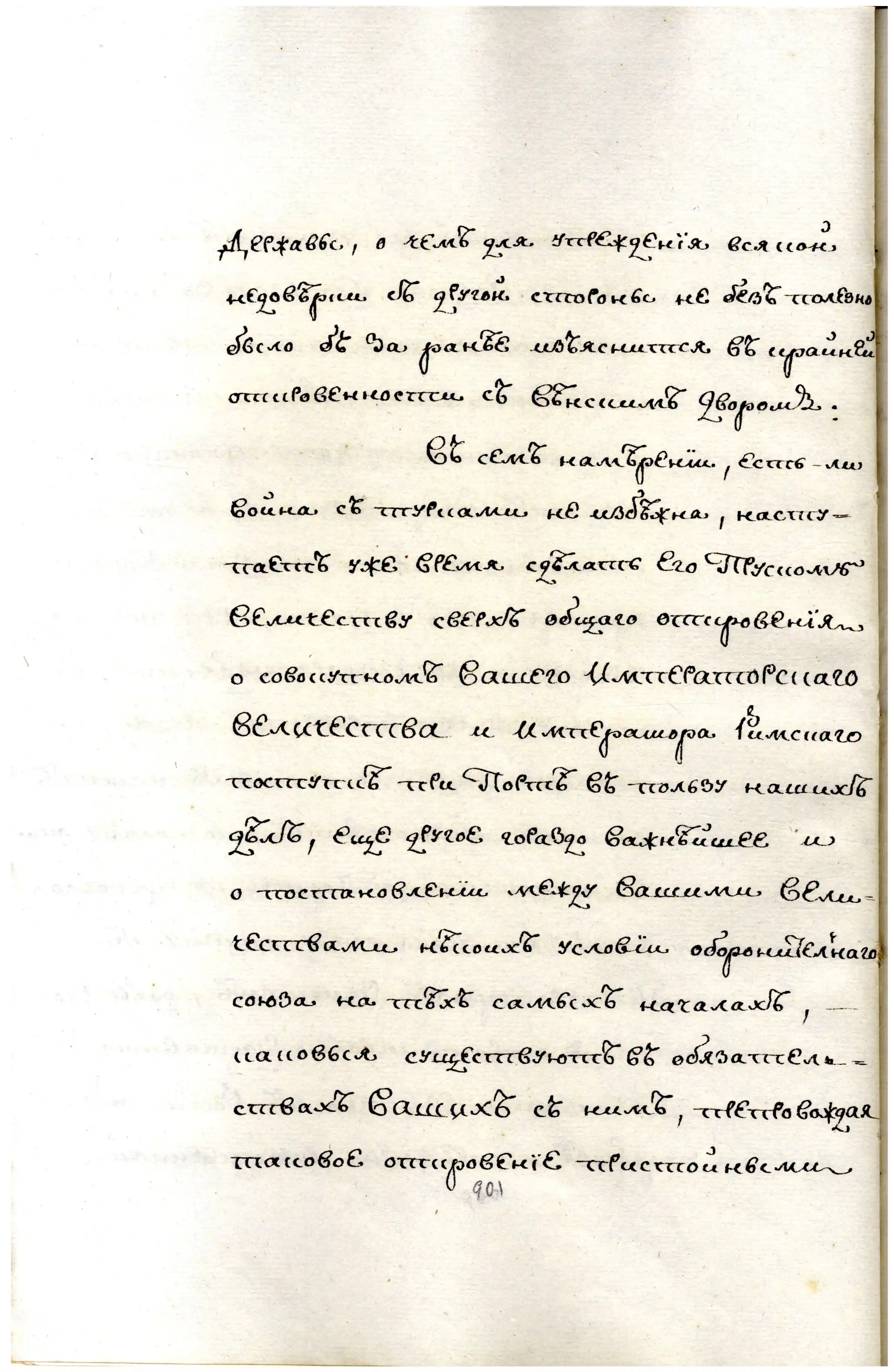

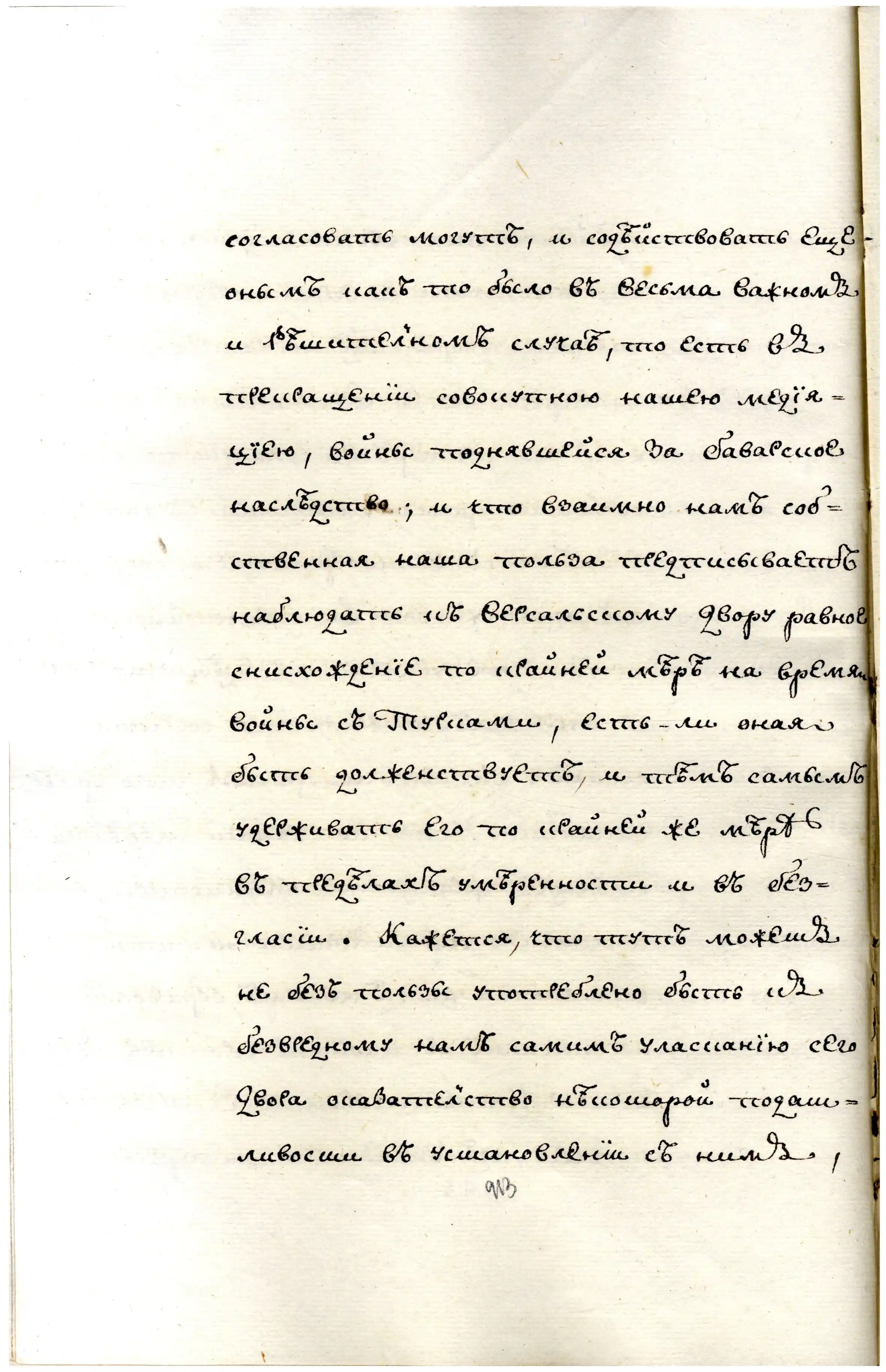

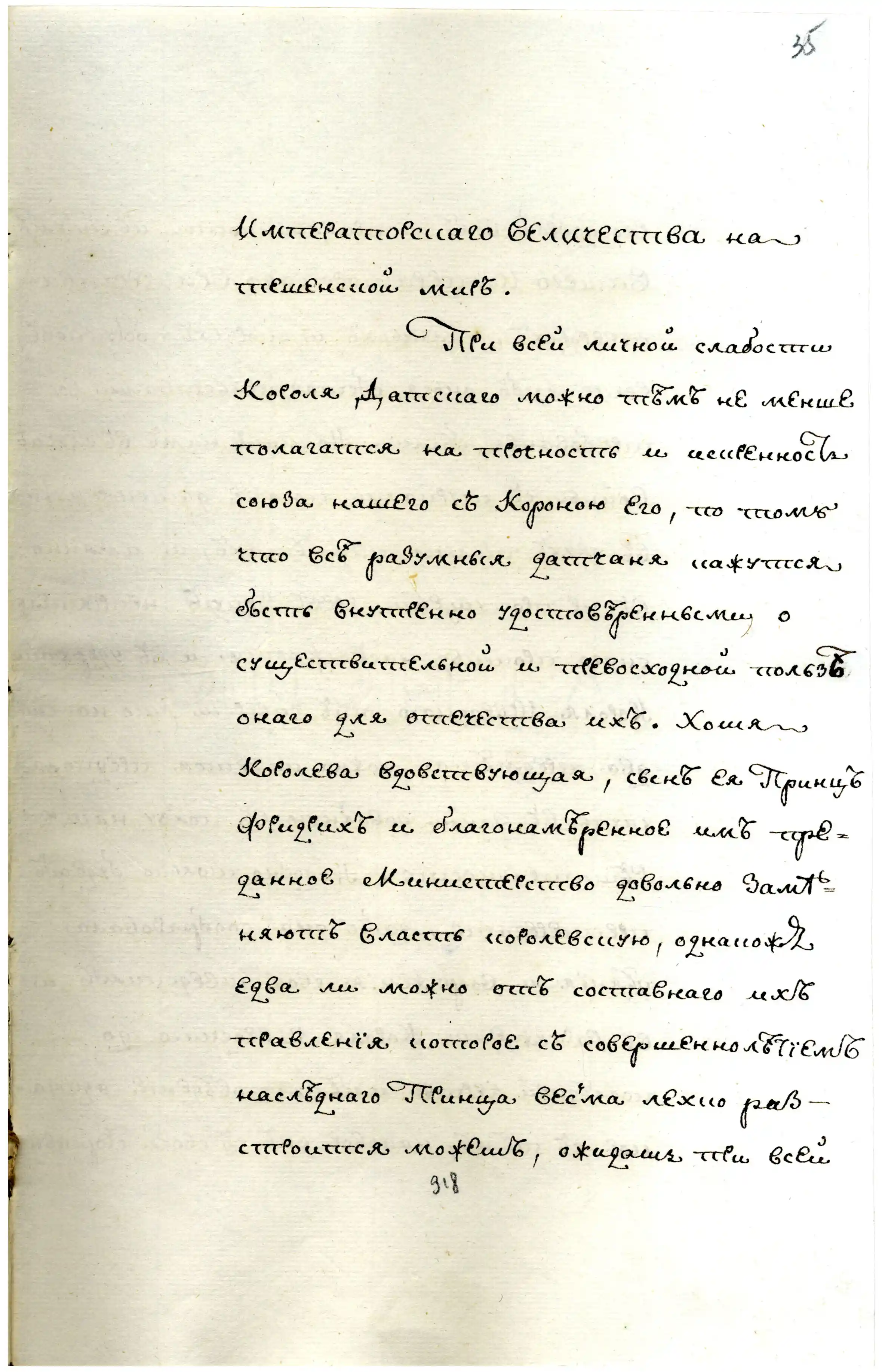

Известие о порядке, который интересанты в

водолазании и вытаскивании товаров и вещей

из воды, по силе его королевскаго величества

привиллегии и Защитительнаго указа, также

правам сходно сочинили; с позволения же его

королевскаго величества и Государственной

Коммерц-коллегии их поверенным,

надзирателям, надсмотрщикам берегов и

служителям при водолазании к исполнению, и

для нужнаго ведома всем вообще печатью

выдать за потребно разсудили.

1763 г.,

Санкт-Петербург.

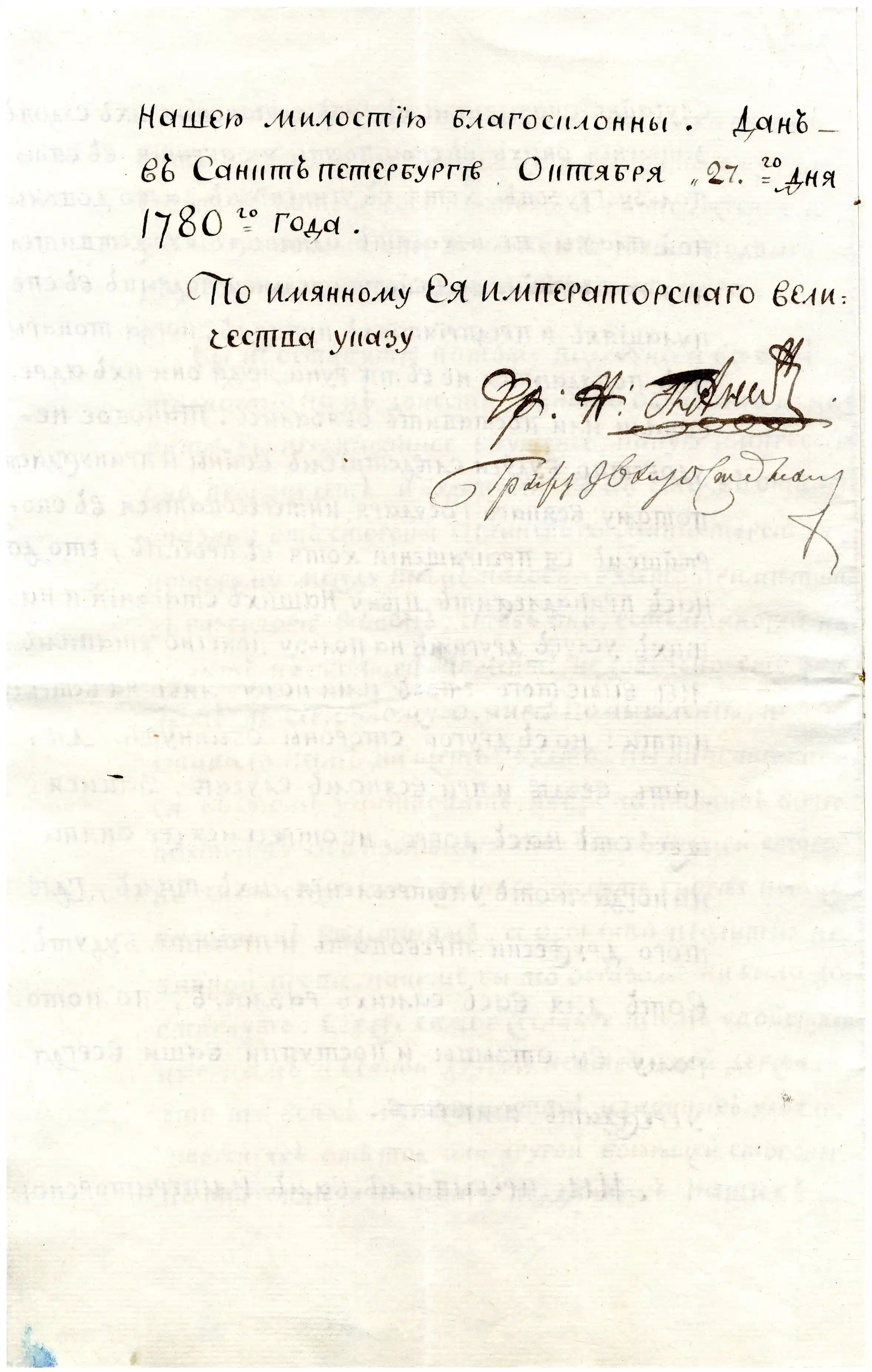

Памятник И.А. Остерману открылся 15 декабря 2025 г. в Москве. Увидеть его можно на территории Всероссийского музея декоративного искусства. Открытие памятника и тематической выставки организовано по случаю 300-летия со дня рождения дипломата.

Мероприятия состоялись по инициативе МИД России как часть программы по увековечению памяти глав отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох. Эта программа реализуется совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО), а также при содействии Росархива, Российского государственного архива древних актов и ведущих музеев России.

Монумент авторства известного российского скульптора М.В. Баскакова установлен силами РВИО.

Читать дальше →